Ha querido el azar que coincidan en los anaqueles de novedades editoriales un par de libros protagonizados por la belga Chantal Akerman y la argentina Lucrecia Martel. Indiscutiblemente, dos de las directoras más importantes de la historia del cine. En puridad, Ma mare riu, el de Akerman, es novedad en su versión catalana (edita Arcadia), porque existía una traducción previa en castellano, Mi madre se ríe, aparecida en 2019 de la mano de una editorial, 8mm, que parece haber desaparecido del mapa, aunque todavía se puede encontrar algún ejemplar por las redes.

Se trata de dos libros muy distintos. Un destino común, el de Martel (edita Caja Negra), podría calificarse como ensayo y consiste en la transcripción de una serie de intervenciones públicas y conversaciones, fechadas entre 2009 y 2025, en las que habla sobre su amplia concepción del cine, mientras que el de Akerman es un ejercicio literario memorístico en el que recuerda la estancia de su madre enferma en un hospital mexicano, evocando su relación con ella al tiempo que reflexiona también sobre sus propias relaciones sentimentales. Aparte de la condición de cineastas de ambas, quizá el nexo de unión entre los dos libros es que, cuando hacen referencia a su trabajo cinematográfico, coinciden en mostrarse insatisfechas con él.

Imagen de «La ciénaga», ópera prima de Lucrecia Martel

Un destino común es como un manual. Uno de esos textos sobre los que sabes que volverás repetidas veces en el futuro, de esos que se subrayan una y otra vez. Quien haya asistido alguna vez a una charla de Lucrecia Martel sabe que no da puntada sin hilo y que lleva tiempo elaborando una serie de ideas relacionadas con el cine que van más allá del medio para ofrecer su propia visión del mundo. De ahí que algunos conceptos reaparezcan en capítulos distintos. Por ejemplo, su uso del sonido en la narración audiovisual, basado en la comparación entre una sala de cine y una piscina (o pileta, como se dice en el español de Argentina), entre el aire dentro del que se encuentra el espectador y el agua en la que nada un pez. Una metáfora que le sirve para explicar que el sonido es el único elemento del cine que se transmite por un espacio elástico y, de hecho, el único del que no podemos escapar, mientras que siempre podemos hacer desaparecer la imagen, plana, rígida, cerrando los ojos. Una hermosa noción que abunda en la condición inmersiva del cine.

La segunda parte del libro incluye tres diálogos. Dos con los cineasta César González y Carla Simón (reconocida discípula) y la tercera con la escritora Leila Guerriero. Resultan relevantes porque Martel asegura que «las películas no son nada si no hay una conversación después». De hecho, considera que conversar y caminar (como Werner Herzog) son los motores que permitirán inventar el futuro y, por tanto, inventar el cine (de nuevo). «No estoy de acuerdo con que el cine implique ver tanto cine», afirma. «El cine es ir a la calle, es hablar con los vecinos, caminar por la ciudad y hablar con la gente. Ese es el comienzo. ¡Qué carrera más hermosa! […] La cultura es un intercambio simbólico que sirve para armar un destino común, para inventar un mundo».

No hace falta subrayar que el libro posee una importante dimensión política, que se hace aún más evidente en la tercera parte. «El sistema narrativo hegemónico, el más consolidado, no sirve para representar o para contar o para cuestionar la experiencia humana. No sirve. Genera antagonismos absurdos. Se define como un campo de batalla. No sirve que sigamos pensando con ese sistema. Es un imperativo de la industria, por supuesto, y ya sé que todos necesitamos trabajar, pero no tiene que ver con la cultura. La cultura es una cosa muy delicada, fundamental para vivir. La cultura es donde nos encontramos a ver para dónde vamos. […] Si seguimos sometidos a la narrativa, y confundiendo el cine con el argumento, estamos condenados. Si seguimos pensando que las películas son historias, no entendimos para qué sirve, y la potencia de este lenguaje se habrá perdido (no para siempre, porque eventualmente habrá alguien que lo rescate)».

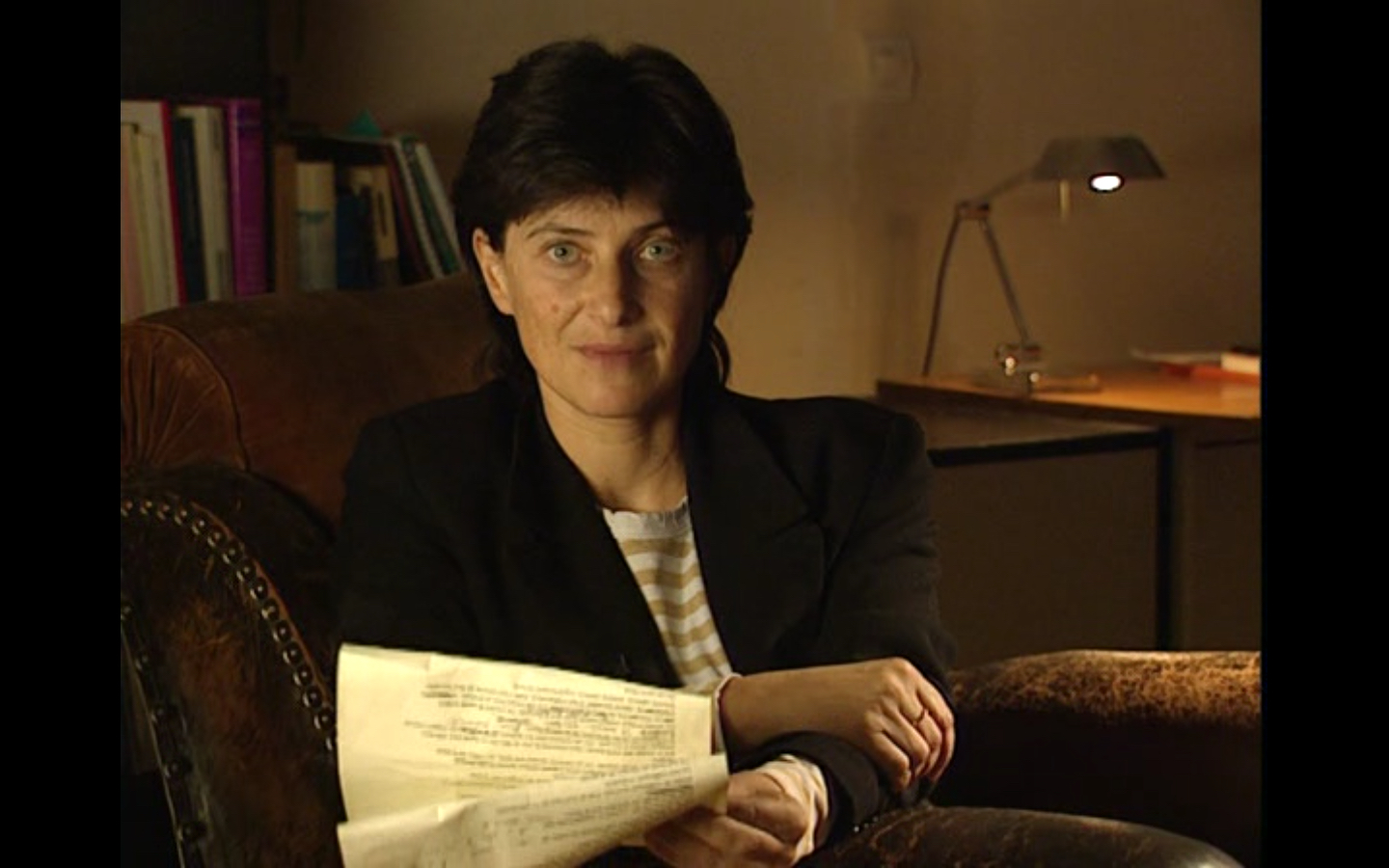

Chantal Akerman

Es bastante probable que Chantal Akerman estuviera de acuerdo con muchas de las afirmaciones de Martel. Sin embargo, Ma mare riu no trata sobre teoría del cine. O no del todo, porque puede establecerse un correlato entre el libro y sus películas. Resulta inevitable pensar en algunas de ellas al leer: «També m’agrada escriure el que passa encara que no passi res» («También me gusta escribir lo que pasa, aunque no pase nada»). Y casi imposible no pensar en imágenes un párrafo como este: «Hi ha el telèfon que sona. Hi ha les paraules dites o intercanviades. El silenci. Els sospirs, de vegades. El soroll dels veïns. L’ascensor que s’encalla. Les escombraries que s’han de baixar i de nou les paraules no dites o amb prou feines intercanviades». («Está el teléfono que suena. Están las palabras dichas o intercambiadas. El silencio. Los suspiros, a veces. El ruido de los vecinos. El ascensor que se atasca. La basura que hay que bajar y de nuevo las palabras dichas o a duras penas intercambiadas»).

Ma mare riu es la traducción en palabras de una angustia vital. «L’única cosa que em salva és l’escriptura» («Lo único que me salva es la escritura»), confiesa. El libro está escrito en 2013 y, como se ha dicho, relata el periodo final de vida de su madre, cuando su estado ya hacía presagiar un desenlace inminente. Akerman cuenta, de hecho, que en un momento determinado la llamaron para entrar en la habitación del hospital y despedirse de ella.

La relación de la cineasta con su madre había marcado su existencia y su cine. En 2007, por ejemplo, rodó Entretien avec ma mère, un cortometraje de 27 minutos que recoge una entrevista con ella. «Mi madre porque, de una manera u otra, hablo sin parar de ella en mis películas», reconocía. «Y a menudo me pregunto si he trabajado realmente tanto para ella, sobre ella, en relación a ella. Mi madre también en su relación con las películas. Una relación a veces de reconocimiento, a veces de negación». La última película de Akerman sería, precisamente, No Home Movie, un nuevo retrato de su madre, esta vez en formato largo.

Las fechas se empeñan en crear un relato terrible. Ma mare riu aparece en 2013. Durante los meses siguientes, Chantal filma y entrevista a su madre, que finalmente muere en 2014. En 2015, finaliza No Home Movie. Y el 5 de octubre de ese mismo año se quita la vida, apenas dos días antes de que la película, ya póstuma, se estrene en el Festival de Nueva York. Pone los pelos de punta leer en el libro: «Un dia fins i tot vaig voler suïcidar-me però somrient, sobretot sense oblidar-me de somriure com si es tractés d’un gest sense conseqüències. Per sort ho va ser perquè vaig sobreviure. He sobreviscut a tot fins ara i sovint he tingut ganes de suïcidar-me. Però em deia no li puc fer això a ma mare. Després, quan ja no hi sigui». («Un día incluso quise suicidarme pero sonriendo, sobre todo sin olvidarme de sonreír, como si se tratara de un gesto sin consecuencias. Por suerte lo fue porque sobreviví. He sobrevivido a todo hasta ahora y a menudo he tenido ganas de suicidarme. Pero me decía no puedo hacerle esto a mi madre. Después, cuando ya no esté»).

Chantal Akerman sufría un trastorno maníaco-depresivo y tomaba medicación para mantenerlo controlado. Durante el periodo que narra en Ma mare riu no solo su madre está a un paso de la muerte, sino que su propia relación sentimental se está hundiendo, hasta el punto de llegar a sufrir una agresión física. Todo se desmorona a su alrededor y la escritura es el único refugio. Las palabras cuentan ese dolor, agravado por la sensación que transmite de no haber encontrado nunca su lugar en el mundo. Ni en sus relaciones de pareja, ni en sus viajes, ni en sus películas. Sería curioso saber qué pensaría de que la prestigiosa encuesta de Sight & Sound haya escogido en 2022 su Jeanne Dielman, 23 quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1975) como la mejor película de todos los tiempos. Aunque tampoco cuesta mucho imaginarlo.

Nota: Las traducciones al castellano de los extractos de Ma mare riu son mías.