Como mucha otra gente, tuve noticia de Barry Gifford por primera vez en 1990. Su nombre aparecía en los títulos de crédito de Corazón salvaje como autor de Wild at Heart: The Story of Sailor and Lula, la novela en que se basaba la película de David Lynch. El flechazo fue instantáneo. Resultaba absolutamente indispensable saber más del tipo de cuya imaginación habían brotado aquellos personajes.

Durante la década de los noventa no resultó difícil, ya que algunos de sus libros fueron apareciendo en España con regularidad. Anagrama publicó La vida desenfrenada de Sailor y Lula (varias historias cortas también protagonizadas por la pareja) y Perdita Durango, que se reeditaría a raíz de la adaptación al cine que dirigió Álex de la Iglesia. Sin ánimo de ser exhaustivo, y acudiendo únicamente a mi biblioteca personal, constato que en esos años aparecieron también, y como mínimo, Puerto Trópico (Plaza & Janés), Wyoming (Emecé) y varios títulos más de la mano de Ediciones Destino: El asunto de Sinaloa, Baby Cat-Face (que inspiró la canción homónima de Nacho Vegas) y El padre fantasma. Además, en 1997 Gifford nos regaló una nueva colaboración con Lynch, esta vez en forma de guion original a cuatro manos: la magistral Carretera perdida.

Las películas tuvieron éxito, pero sospecho que los libros no tanto, y durante la primera mitad de la década de 2000 le perdí la pista, hasta que en 2006 me hice con Las cuatro reinas, un pequeño volumen de poesía suya, en edición bilingüe, aparecido en México. Y, poco después, de la mano del sello La Otra Orilla, al que hay que agradecerle también que fuera el primero en España en apostar por Willy Vlautin, llegó Una puerta al río, que completaba la trilogía autobiográfica iniciada con Wyoming y continuada con El padre fantasma. Tres novelas relacionadas, en tres editoriales diferentes. No era fácil seguirle la pista.

Lo cual no deja de resultar curioso, porque sus historias de frontera, salpicadas de violencia y personajes al límite, poseen un indudable atractivo que debería haberle situado junto a otros autores estadounidenses que suelen gozar de gran predicamento entre los lectores españoles. Era, y seguramente sigue siendo, eso que llamamos un autor de culto.

Una puerta al río apareció en 2008, y después de leerlo me puse en contacto con la editorial para sondear la posibilidad de entrevistarle. La respuesta fue positiva y así es como hablé con Gifford por primera vez, vía telefónica, para un artículo que aparecería en el número de abril de Rockdelux. No podía imaginar que aquella conversación sería el principio de una relación que muy pronto se haría más estrecha.

El artículo de Rockdelux

Ese mismo abril, me enteré de que Gifford iba a visitar Barcelona para presentar el libro. Y no se me ocurrió otra cosa que ir a saludarlo. Cogí un Euromed por la mañana y a las 19:30h estaba en la Fnac Triangle de Plaça Catalunya. Me conformaba con darle un ejemplar de la revista, estrecharle la mano y, quizá, si no había demasiada gente, hablar un rato con él. Mi sorpresa fue mayúscula cuando empezó el acto y no éramos ni diez personas las congregadas en el local. Escritor de culto, efectivamente. Y, quizá, mala estrategia editorial, porque el lugar no parecía el más adecuado para él: triste y desangelado, situado dentro de un impersonal centro comercial, no podía estar más alejado de su mundo.

La presentación, claro, fue breve, y no tuve ningún problema para abordarle después. Recordaba la entrevista, lamentaba la escasa asistencia de público, agradeció la revista y me propuso acompañarle a cenar con el equipo de la editorial. Ni que decir tiene que acepté de inmediato. De camino al restaurante, pasamos por la puerta de La Central del Raval y se detuvo. «Este hubiera sido un mejor sitio para hacer la presentación», comentó. Y tenía razón. La noche fue muy agradable, cumplí con creces la aspiración de conocerle y al día siguiente me volví a Valencia, no sin antes intercambiar contactos.

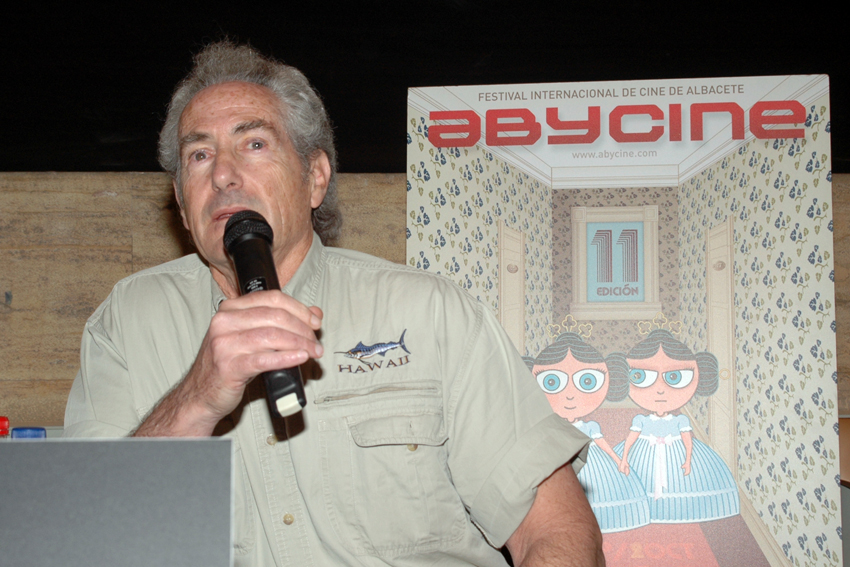

Por aquella época yo colaboraba con Abycine, festival de cine de Albacete centrado mayoritariamente en películas de producción española, que me había encargado poner en marcha una sección internacional. A la larga, el experimento no funcionó y José Manuel Zamora, director del certamen, recondujo su filosofía y tuvo el gran acierto de crear Abycine Lanza, un mercado para proyectos en producción, centrado en el cine independiente nacional, que en 2025 ha cumplido diez años y no para de crecer, convertido en cita obligatoria del audiovisual autóctono. La sección internacional pasó a mejor vida, pero en 2009 seguía formando parte de la programación, y le propuse a Zamora invitar a Barry Gifford. Las probabilidades de que se plantara en La Mancha eran remotas, pero siempre he pensado que no se pierde nada por probar. Como decía mi padre: «El no ya lo tienes».

© Laura Vico

La táctica para hacerle apetecible el viaje a un lugar del que seguramente ni había oído hablar consistía en proponerle que seleccionara a su gusto las películas de un ciclo que se llamaría «Barry Gifford presenta». La idea le sedujo, pero eso de que no sabía adónde venía no era cierto. En cuanto hablamos con él, mencionó el Quijote y se mostró encantado de pisar la misma tierra por la que había cabalgado el caballero andante imaginado por Cervantes. Si cuadraban las fechas, se apuntaba. Y no tardó en confirmar su presencia y en enviar el listado de películas. Por si alguien quiere indagar un poco en sus preferencias cinematográficas, fue el siguiente:

La ciudad de los fantasmas (Matt Dillon, 2002)

Naked/Indefenso (Mike Leigh, 1993)

La pistola de mi hermano (Ray Loriga, 1997)

Nocturne (Ricardo Signorell, 2004)

La presqu’île (Georges Luneau, 1986)

Lejos de la tierra quemada (Guillermo Arriaga, 2008)

Il divo (Paolo Sorrentino, 1993)

Entre los títulos escogidos, algunas elecciones obvias, por su amistad con Ray Loriga y Guillermo Arriaga, pero también un par de delicatessen poco (o nada) vistas en España, como las de Signorell y Luneau. La guinda era La ciudad de los fantasmas, porque el guion de la película dirigida por Matt Dillon estaba firmado por Gifford y el propio actor.

Empezamos a cruzarnos mensajes para organizar el ciclo, localizar las copias y gestionar el viaje cuando, en una de aquellas conversaciones, me dijo, como quien no quiere la cosa: «Por cierto, he estado hablando con Matt y le he propuesto que venga a presentar La ciudad de los fantasmas«. Mátame camión. Si yo ya tenia mis dudas acerca de los recursos logísticos de Abycine, un festival entusiasta, pero de presupuesto modesto y equipo reducido, para acoger a una figura como Gifford, sumarle a Matt Dillon, por mucho que no estuviera en la cúspide de su carrera, planteaba un reto de grandes proporciones. Tragué saliva y llamé inmediatamente a Zamora, que se lio la manta a la cabeza (Dios le bendiga) y dio el OK a la operación. Luego resultó que, cuando lo anunciamos, la gente creyó que se trataba de Matt Damon, que era el famoso por entonces. Además, hubo que añadir a una tercera persona, una mujer (que me perdone, pero no recuerdo su nombre) cuya presencia fue en extremo discreta, amiga personal de ambos que, al parecer, arrastraba algunos problemas personales después de haber sido asistente personal del matrimonio Tom Cruise-Katie Holmes durante dos años, trabajo que casi había acabado con sus nervios, pero sobre el que no podía decir palabra porque había firmado un contrato de privacidad que se lo impedía bajo amenaza de demanda judicial.

© Laura Vico

Así pues, el 24 de septiembre de 2009, aterrizaron los tres en Madrid y fueron trasladados en coche hasta Albacete. Por el camino, Gifford ya tomó buena nota de lo que veía por la ventanilla y expresó su deseo de visitar el castillo de Hellín en días posteriores. Esa noche, un reducido equipo del festival cenamos con ellos. Al día siguiente se celebraba la inauguración del festival y comenzaban los compromisos.

Amable, curioso y muy educado, aquel Gifford de 62 años viajaba sin más equipaje que una maleta de mano, aunque iba a pasar varios días en la ciudad. No hablo del típico trolley de aeropuerto, sino de un pequeño bolso donde, aseguraba, llevaba todo lo que necesitaba. Antes de la gala de inicio de Abycine, por la mañana, hubo recepción en el Ayuntamiento de la ciudad, donde la alcaldesa, Carmen Oliver, puso a su disposición el libro de firmas reservado a los invitados ilustres y les hizo obsequio de sendas navajas típicas de Albacete en un bonito estuche. Al abrirlo, Gifford exclamó en tono socarrón: «¡Vaya, no llevo ni 24 horas en la ciudad y ya me han regalado un cuchillo!» Risas generales y problema de intendencia: Habría que enviarle la navaja pasado el festival, porque probablemente no podría subir al avión con ella.

Gifford se alojaba en el Sercotel Los Llanos, de 4 estrellas, y no tuvo queja sobre la habitación. Pero, un día, paseando por la ciudad camino de la plaza del Altozano, descubrió que en Albacete existe también un Gran Hotel, de la misma categoría, pero de fachada señorial, mucho mas atractivo arquitectónicamente que el suyo, que era más moderno y, por tanto, también de diseño más frío y aséptico. El nombre, de resonancias literarias y cinematográficas, sugería, además, que el Gran Hotel tenía una larga historia a la espalda. Se detuvo y me preguntó por qué no se alojaba allí. «Porque el sitio donde estás es mejor, Barry, créeme», le contesté. Y ahí quedó la cosa. O eso pensaba yo.

La tarde siguiente, cuando nos encontramos para acudir al cine Capitol, donde ofrecería una masterclass, me dijo: «Tenías razón. Estuve visitando el Gran Hotel y pedí que me enseñaran las habitaciones. Efectivamente, las del Sercotel son mejores». ¡El viejo zorro había estado haciendo sus propias averiguaciones!

La clase magistral lo fue en toda la extensión de la expresión. Se nos caía la baba al escucharle hablar de su relación con Lynch, su visión del cine, su predilección por los personajes que viven en el filo y no se ajustan a las normas o la importancia de la influencia de la generación beat en su literatura (escribió una biografía de Kerouac en colaboración con Lawrence Lee).

También presentó junto a Dillon la proyección de La ciudad de los fantasmas. Ambos fueron conscientes en todo momento de las dimensiones del festival donde se encontraban. Ni una exigencia de divos, ni un reproche cuando había que embutirlos (literalmente) en un coche porque no había más disponibilidad de vehículos. Aprendieron muy rápido a decir «jabugo» y disfrutaron de la gastronomía local cada vez que se sentaron a la mesa. Y Dillon incluso tuvo tiempo de visitar Disquería, una tienda de vinilos en la que estuvo escarbando en busca de música cubana, una de sus grandes pasiones. Tenerlos en Albacete fue un regalo.

Volví a ver a Gifford al año siguiente, en México. Mi carnal Carlos Sosa invitó a la pareja al Festival de Guadalajara y pudimos retomar conversaciones y recordar su paso por España. Además, el encuentro fue muy fructífero, porque Sosa acabaría produciendo El gran Fellove, documental sobre el fabuloso músico cubano dirigido por Matt Dillon.

Todos estos recuerdos se agolpan ahora en mi mente como consecuencia de la rehabilitación de Barry Gifford por parte de la editorial Dirty Works, que ha empezado a publicar la serie completa de novelas protagonizadas por Sailor y Lula. Una iniciativa magnífica que, viniendo de quien viene, será definitiva para situar al escritor en el lugar que merece en el mercado español. Porque más allá de las anécdotas personales del presente texto, el origen de todo fueron sus libros, esas historias que te atrapan como un imán y te llevan en volandas por desiertos, carreteras y poblachos de la mano de un puñado de personajes que se mueven como pez en el agua por el lado salvaje de la vida.

© Laura Vico

PD: Muchas gracias a Laura Vico por la amable y desinteresada cesión de las fotografías pertenecientes a la visita de Barry Gifford a Abycine. Con ella, su hermana Marta, Pedro Mateo, José Manuel Sánchez Borrajeros, el propio José Manuel Zamora y otros integrantes del equipo del festival pasé unos días (y noches) fantásticos cada vez que recalé en Albacete.