Aunque los dos volúmenes de relatos Las cosas que perdimos en el fuego (2016) y Los peligros de fumar en la cama (2017) ya habían puesto en el radar a la argentina Mariana Enríquez, fue la novela Nuestra parte de noche (2019), ganadora del Premio Herralde, la que inició un culto a su figura que no ha dejado de crecer desde entonces. Más allá de los méritos evidentes del libro, su triunfo tenía otras lecturas interesantes, al legitimar el terror como alta literatura en una editorial y una colección que, si bien cuentan con un buen número de autores que se podrían calificar de heterodoxos, de este modo reconocían con honores un género tradicionalmente maltratado desde ciertos sectores literarios de prestigio.

Pero seguramente ni Anagrama esperaba que Mariana Enríquez se convirtiera en el fenómeno que es hoy, con una enorme legión de fans en todo el mundo, pero muy especialmente en el mercado de habla hispana, donde numerosos lectores y lectoras —y una comunidad gótica más grande de lo que se podía imaginar— han encontrado un alma gemela con la que compartir sus inquietudes y miedos.

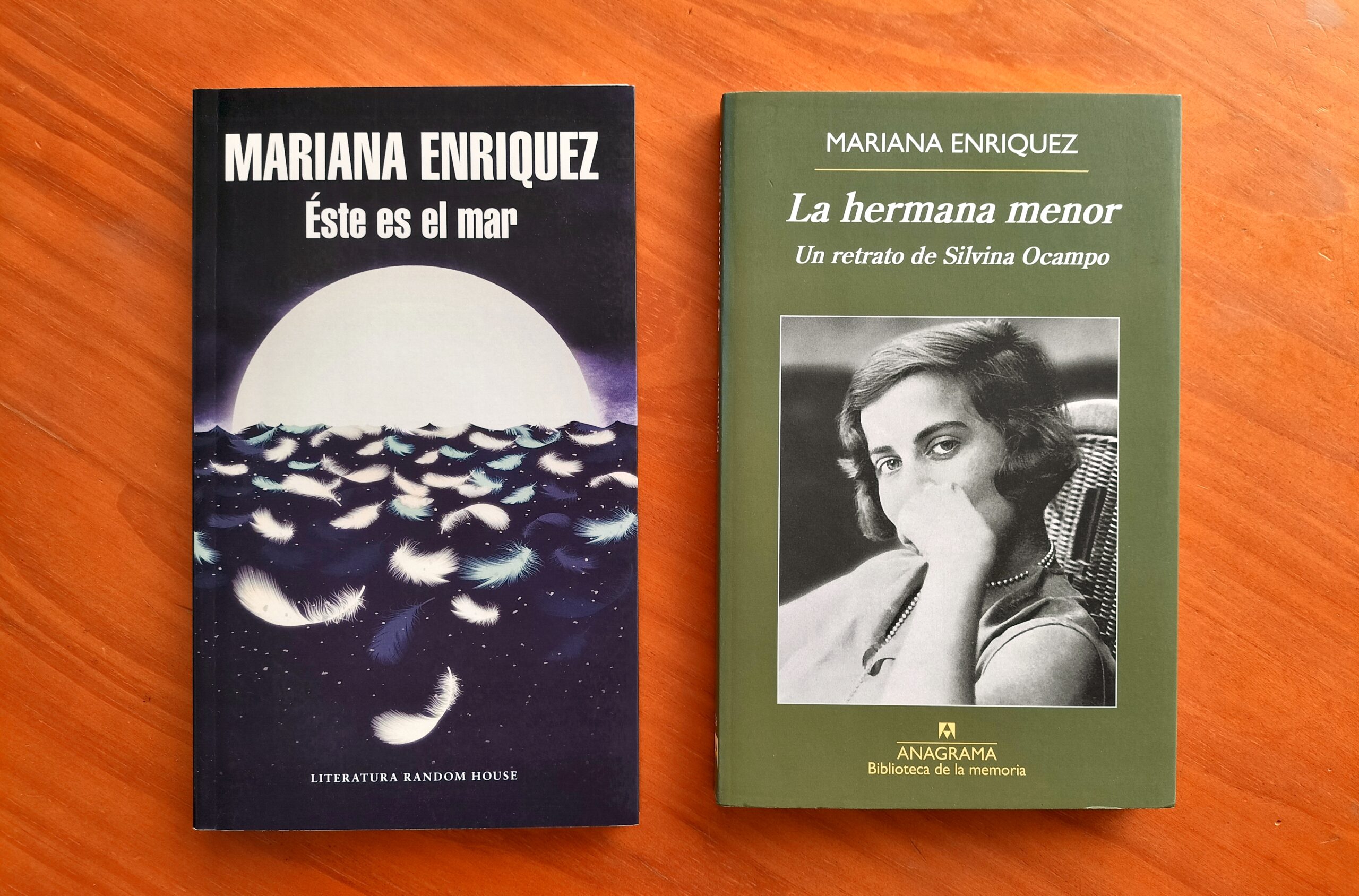

Así que la editorial, ni corta ni perezosa, ha decidido sacar el máximo rendimiento al asunto, publicando el material inédito en España de la autora. En 2021 llegó la no ficción Alguien camina sobre tu tumba (original de 2014), un recorrido por cementerios de todo el mundo que conecta directamente con los intereses de sus lectores. Menos de un año después, rescató Bajar es lo peor (aparecida en Argentina en 1995), dubitativa novela de juventud con un interés meramente testimonial, tras la que Mariana Enríquez estuvo diez años sin publicar. Sin solución de continuidad, en 2022 llegó a la serie Crónicas el volumen El otro lado. Retratos, fetichismos, confesiones, recopilación de textos periodísticos con edición de Leila Guerriero que había visto la luz de la mano de la Universidad Diego Portales (Chile) en 2020. Y aquí es justo reconocer que, ya en 2018, antes del boom, Anagrama había publicado en su Biblioteca de la Memoria una estupenda biografía de Silvina Ocampo firmada por la Enríquez: La hermana menor.

En marzo de 2024 apareció, por fin, una auténtica novedad: Un lugar soleado para gente sombría, su tercer libro oficial de relatos. Y en 2025, más Mariana Enríquez en los anaqueles, esta vez mediante el rescate de Cómo desaparecer completamente, su segunda novela (edición argentina de 2004), una muestra de realismo sucio todavía fuera del género de horror, pero ya cercana en estilo y temáticas a lo que será su obra posterior y más reconocida.

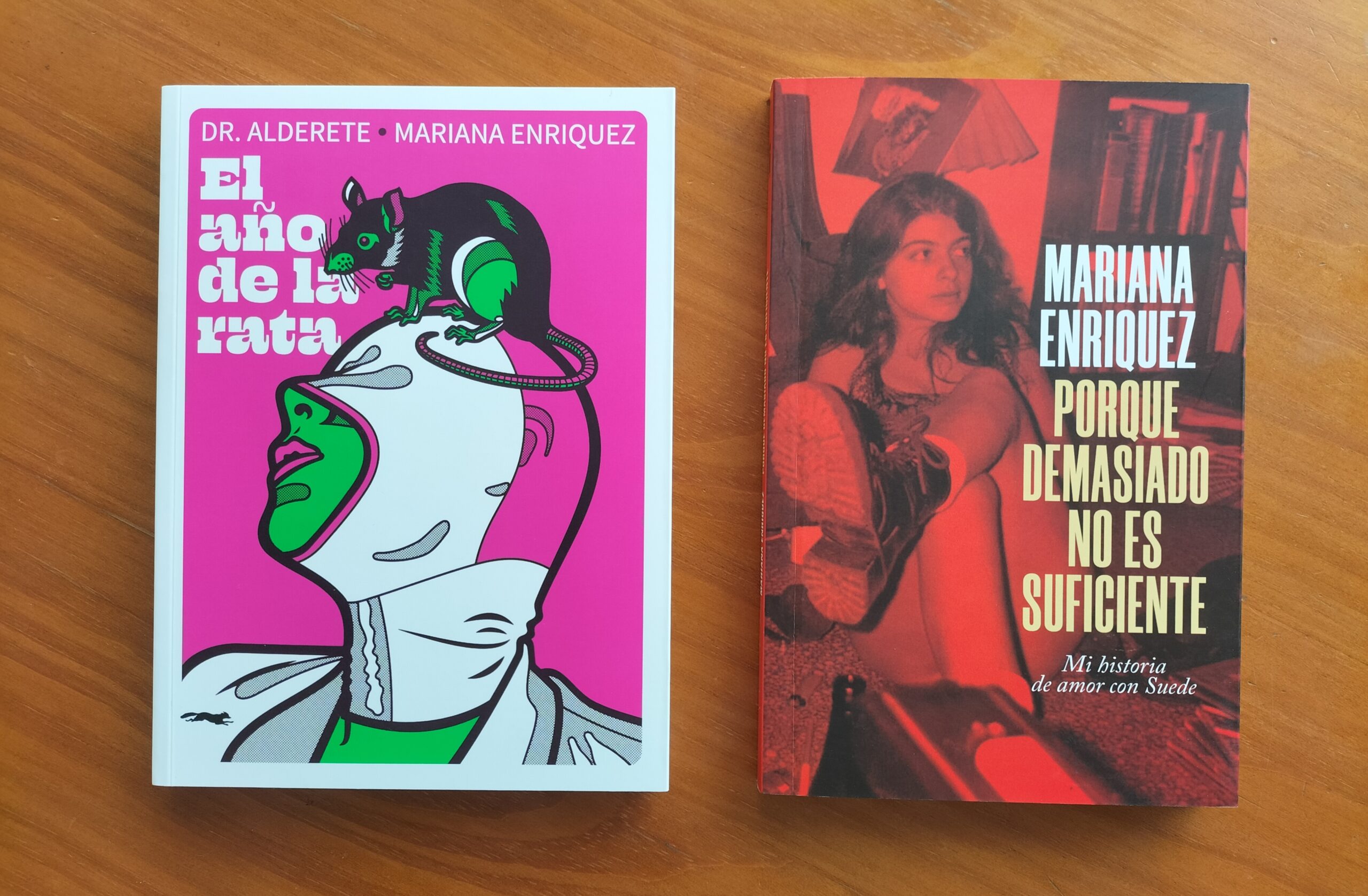

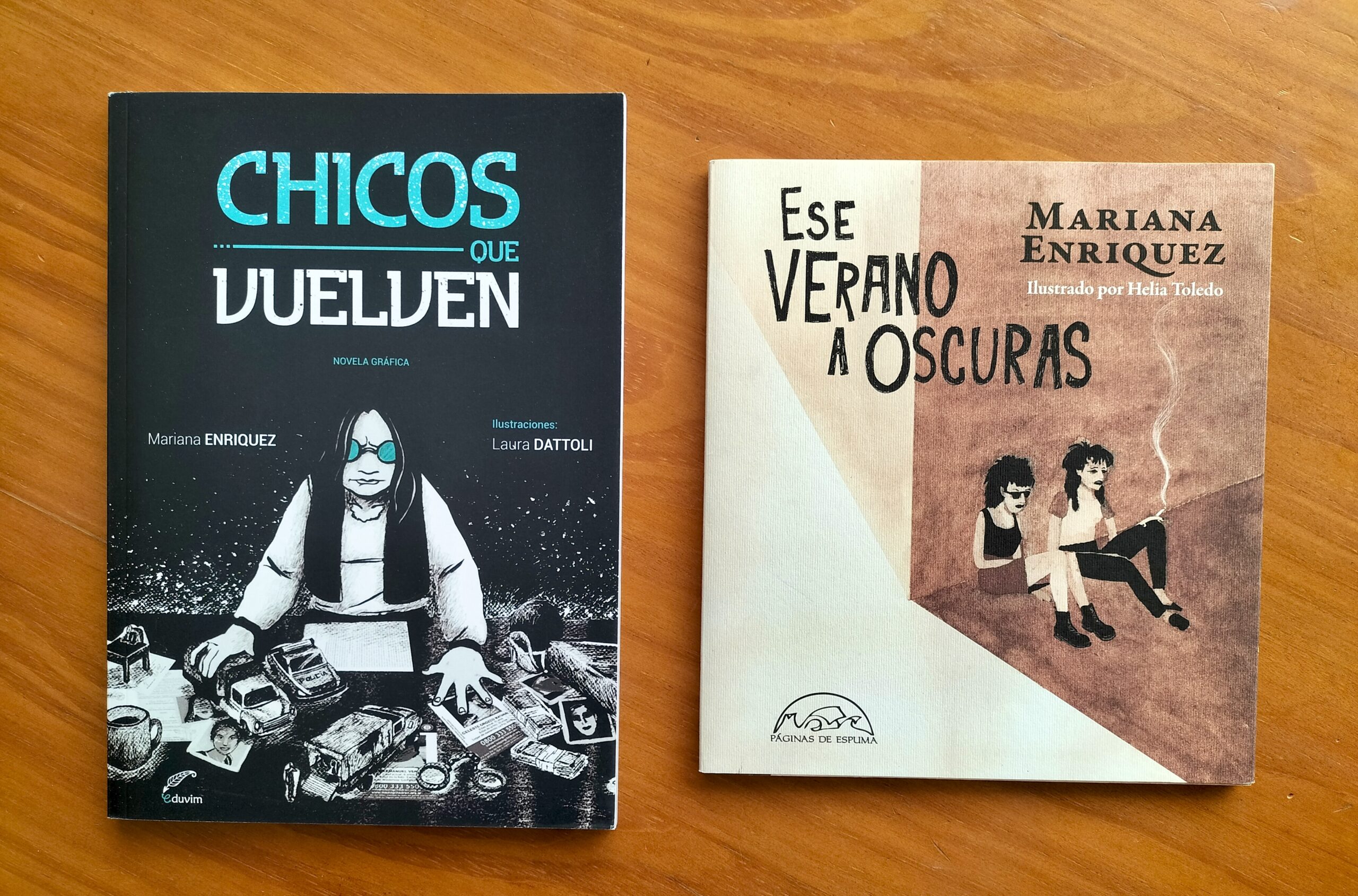

A esta marea de títulos con origen en Anagrama, cabría sumar la aparición bastante puntual de Éste es el mar (Random House, 2018), el relato de su devoción por la banda británica Suede en Porque demasiado no es suficiente (2023), la colaboración con el ilustrador Dr. Alderete en El año de la rata (2020), la aparición en formato de libro ilustrado de Chicos que vuelven (2015) y Ese verano a oscuras (2019) y la adaptación a novela gráfica de algunos relatos de Las cosas que perdimos en el fuego (2024). Si no me fallan las cuentas, solo falta que alguien se anime a editar en España una Mitología celta que escribió por encargo en 2007. Y, vista la fiebre editorial con ella, no sería extraño que lo hicieran.

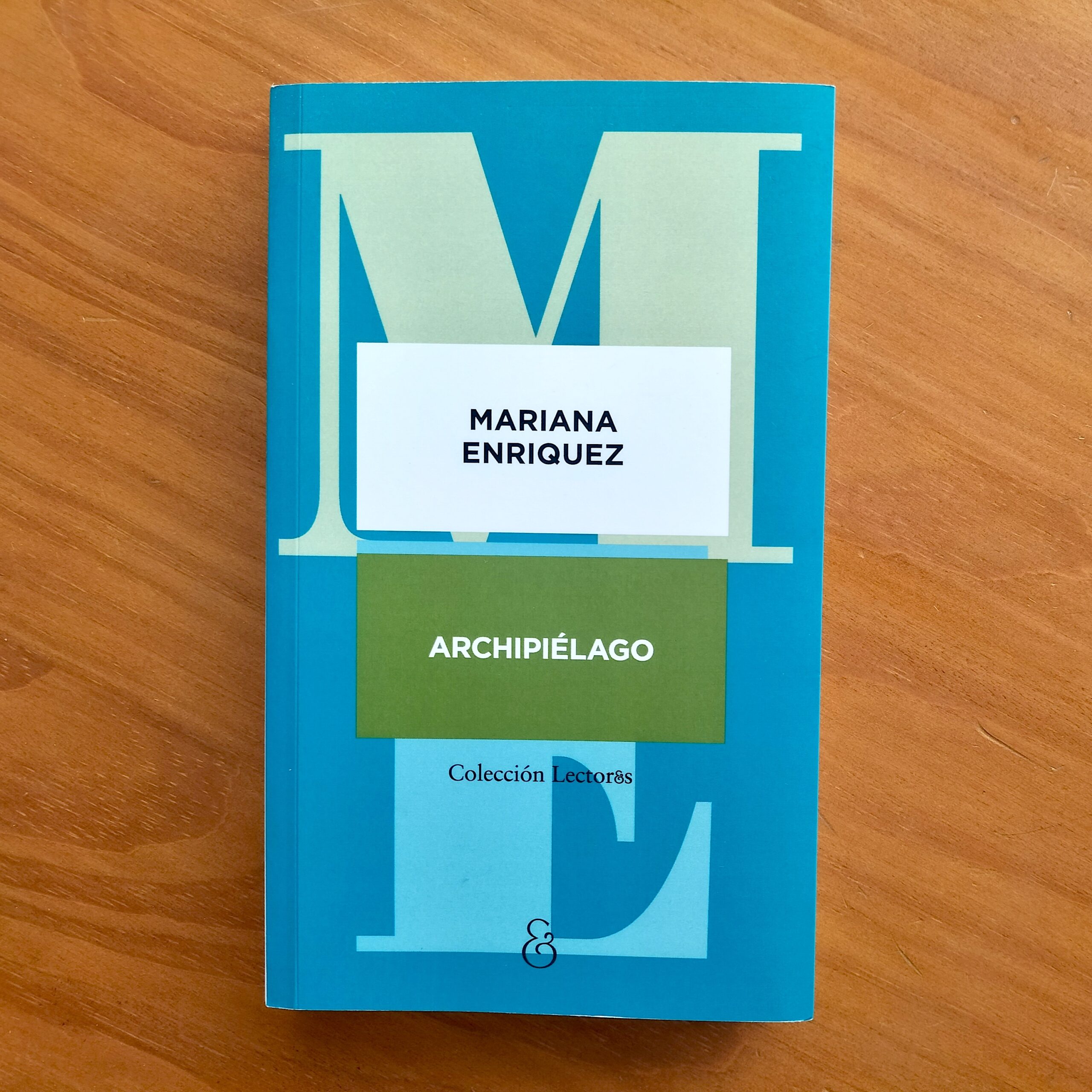

No acaba aquí la cosa, sin embargo, ya que este mismo año ha aparecido otro libro suyo. Se titula Archipiélago, lo edita el modesto sello Ampersand y, digámoslo ya, es una auténtica joya, puesto que se trata de un volumen en el que Mariana Enríquez repasa algunas de sus lecturas favoritas.

Un mapa de filias (y alguna fobia)

En ese sentido, y pese a tratarse de una obra de no ficción, Archipiélago es un libro mucho más interesante y atractivo que Cómo desaparecer completamente, porque ofrece un autorretrato como lectora que sirve para explorar las raíces literarias de Mariana Enriquez, sus gustos y los autores y autoras que hicieron de ella quien es. No es tan ambicioso como Danza macabra, de su adorado Stephen King —aquel no solo abordaba literatura, sino también cine, medios de comunicación y análisis del género—, pero comparte con aquel su condición de mapa con el que guiarse para profundizar en la autora.

Y no faltan los nombres más obvios asociados con ella, pero tampoco son pocas las sorpresas. En el primer grupo, y King aparte, no resulta llamativo que confiese su admiración por Arthur Machen, James G. Ballard, Shirley Jackson, Dennis Cooper, William Faulkner, Ian McEwan, Bret Easton Ellis, Edgar Allan Poe, Cormac McCarthy, William Burroughs y hasta Poppy Z. Brite. Escritores singulares, con mundos personales y casi siempre intransferibles, entre los que también hay que citar a Clive Barker, Alan Moore y Anne Rice. Nombres todos ellos capaces de marcar a fuego un trayecto literario de vida, especialmente si se descubren en etapas de formación y crecimiento.

Resulta casi inevitable como lector entrar en el juego que implica un libro así y comparar filias y fobias. Su apología de Ian McEwan, por ejemplo, se centra en sus primeras y perturbadoras novelas, de las que cita Jardín de cemento y El placer del viajero, recordando que el autor inglés tenía una vertiente oscura —extensible a El inocente, que Enríquez no menciona— que se ha ido difuminando con el paso del tiempo y que sus lectores más recientes probablemente desconozcan. Del mismo modo, es fácil coincidir con ella en su apreciación de la saga vampírica de Rice, ya que reconoce tanto su admiración incondicional por Entrevista con el vampiro y Lestat el vampiro como la decepción que supuso La reina de los condenados. En todos los casos, no se limita a ofrecer una mera lista de títulos, sino que Mariana explica y justifica sus intereses como lectora, e incluso en ocasiones admite abiertamente los préstamos tomados de unos y otros a la hora de enfrentar ella misma la creación de una situación o un personaje. Desde ese punto de vista, el libro no puede ser más honesto y esclarecedor.

Muchos de los citados entrarían en la categoría de los autores de culto y tienen conexiones directas o indirectas con la cultura rock, fuente de inspiración también reconocida por Enríquez, que se mantiene al margen en Archipiélago por no ser el objeto del texto, aunque se incluya algún apunte significativo, como su desinterés tanto por The Smiths (otro punto a favor para ella) como por Joy Division (tenemos que hablar de esto, Mariana). En esa línea, también recuerda el impacto que le produjo Héroes, de Ray Loriga, un libro que le llamó la atención desde su portada, con el autor en pose desafiante, como una estrella del rock. Quizá fue una reacción generacional, intuyo que no lo defendería con demasiada convicción si lo releyera hoy en día. Completando un posible triángulo de iniciación en el que entran el horror y la mitología rock, se detiene también en su introducción al erotismo, con diversas reflexiones en torno a Henry Miller, Anaïs Nin o el Marqués de Sade.

De Cortázar prefiere, con diferencia, sus cuentos a la mitificada Rayuela (más puntos a favor), pero admite sin remordimientos que nunca ha podido entrar en el mundo de Jane Austen ni en el de Kafka, y solo de manera tangencial en el de Lovecraft (definitivamente, tenemos que hablar). Son confesiones de una lectora voraz, apasionada, que entre los rusos se queda con Nabokov antes que con Dostoievski, que ama Moby Dick y que se congratula de la brillantez de compañeras como Mónica Ojeda. Y no piense quien esté leyendo esto que le estamos privando del placer de hacer los descubrimientos por sí mismo o misma al ir dejando caer tanta información sobre el contenido del libro. Mariana Enríquez menciona en torno a 350 títulos, que abarcan desde los clásicos de la mitología hasta los asiáticos contemporáneos, pasando por Shakespeare o el boom latinoamericano. Cada una de sus páginas se disfruta tanto como la anterior y es imposible hacer un recuento exhaustivo de la ingente lista de obras y autores que incluye, aunque sí vale la pena añadir el deleite que producen los capítulos dedicados a la poesía, que no son pocos (Plath, Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, Keats, Byron).

Archipiélago es un viaje oceánico en el que la autora recala en un puñado de islas para rememorar algunos de los momentos que más placer le han proporcionado como lectora. Y en los trayectos intermedios, cuando navega entre una isla y la siguiente, va dejando apuntes sobre sus usos y costumbres como escritora: su alergia a los talleres literarios, los audiolibros y los clubs de lectura, su manía de salir siempre de casa con un libro, el hecho de no haber necesitado nunca la figura del librero o librera de confianza, la suerte de tener un profesor en la adolescencia que se saltara el programa académico y le descubriera a Hammett, Chandler y Horace McCoy (me pasó lo mismo, y nunca se lo agradeceré lo suficiente), los problemas de leer traducciones (especialmente, si se trata de poesía), el placer de la relectura y otros tantos asuntos colaterales relacionados con el amor por los libros.

Archipiélago es una herramienta fundamental para entender mejor quién es y de dónde viene Mariana Enríquez, pero también un recorrido personal por la historia de la literatura que sirve al lector para lo mismo que le sirvieron a ella todas esas lecturas: para seguir descubriendo nombres, títulos e historias que despierten nuestra curiosidad y a su vez nos conduzcan a otros nuevos, porque cada uno de ellos es un eslabón de una cadena que, por suerte, no tiene fin.

Y entre tantos nombres citados, dos ausencias que me han parecido dignas de señalar. En Archipiélago no hay mención alguna a su contemporánea valenciana, Pilar Pedraza, para la que llegó a pedir el Premio Cervantes. Sorprende, ya que pondera con entusiasmo a otras compañeras latinoamericanas y en más de una ocasión ha mostrado su admiración por ella. También llama la atención que no haga ninguna referencia a Aurora Venturini, cuando no solo aprecia su obra, sino que la propia Enríquez es, en parte, responsable de su descubrimiento a nivel popular, ya que formó parte del jurado que, en 2007, otorgó a Venturini, cuando contaba ya 85 años, el Premio de Nueva Novela Página/12 por Las primas, una obra maestra que le abrió las puertas del mundo literario de prestigio después de años en el ostracismo. En todo caso, los interesados en saber más de Venturini a través de las palabras de Mariana, pueden dirigirse a Beatriz Portinari. Un documental sobre Aurora Venturini (Fernando Krapp y Agustina Massa, 2013).

PD. Un pequeño comentario al respecto de la foto de apertura. Esta disparada en modo atraco (aquí te pillo, aquí te mato), previo permiso solicitado, en el claustro del Centre Cultural La Nau de València (de ahí la presencia de los inquietantes gigantes y cabezudos del fondo). Se tomó el 23 de septiembre de 2025, después de una charla en la que Mariana Enríquez presentó Cómo desaparecer completamente, acompañada de la Doctora en Derecho Cristina García Pascual. La escritora estuvo brillante, pero fue una pena que el encuentro se limitara a hablar de su novela reeditada, seguramente por imposición editorial. Si Anagrama pone a tu disposición al autor, se habla del libro que ha publicado Anagrama. No solo ni se mencionó la existencia de Archipiélago (en puridad, la auténtica novedad), sino que además se limitó el tiempo del conversatorio para tener margen suficiente dedicado a las firmas, tanto para los asistentes como para la librería que coorganizaba el acto. Se entiende, más o menos, el fetichismo del autógrafo, pero el verdadero valor de este tipo de actividades debería ser escuchar a la autora, no hacerse un selfie con ella.