Empecé a publicar sobre música a finales de los ochenta. La revista se llamaba Ritmo de Rock y era producto del entusiasmo de Antonio M., un joven de Rentería que se embarcó en la loca empresa de publicar un mensual de pago en formato tabloide, a imagen y semejanza de los que se editaban en el Reino Unido. Pese a que llegó a tener distribución nacional, merced a un sistema de ediciones locales (como Mondo Sonoro muchos años después), hoy nadie parece recordarla, quizá porque destilaba cierto espíritu amateur, pero sus páginas acogieron los artículos de muchos aficionados a la escritura, el periodismo y la música de toda España que posteriormente hicieron carrera y siguen en activo, como Silvia Grijalba (novelista), Pablo Carrero (fundador del sello Rock Indiana), Blas Fernández (reputado crítico sevillano), Darío Vico (Efe Eme, Rolling Stone), Íñigo Pastor (fundador de Munster Records) y hasta José Luis Rebordinos, actual director del Festival de Cine de San Sebastián, que firmaba algunas reseñas de cine.

Éramos veinteañeros incipientes que se atrevían con todo: reportajes, entrevistas… y críticas. No puedo hablar por los demás, pero en mi caso, leer aquellos textos más de 35 años después, y a poco que se tenga capacidad autocrítica, es un ejercicio que puede resultar un poco cruel. Veo a un bisoño aspirante a periodista, tan apasionado y cargado de buenas intenciones como todavía escaso de herramientas, tanto en lo que se refiere al manejo de la expresión escrita como en las referencias históricas y argumentaciones que deben cimentar el andamiaje de la crítica cultural. También me encuentro con alguna sorpresa, como un texto sobre Viviendo en la era pop, el álbum debut de Los Flechazos, que pese a la gran acogida general que recibió, a mí me pareció blando, complaciente, insustancial y demasiado nostálgico en su mirada retrospectiva a los sonidos de la escena mod de los sesenta, sobre todo en comparación con Fuzz Face, el estreno de Sex Museum, aparecido con pocos meses de diferencia y claramente enfocado en recuperar la vertiente más inconformista y agreste del mismo momento histórico. Sigo pensando igual.

No tardé en debutar en Cartelera Turia, en 1988, gracias a la generosidad del nunca suficientemente ponderado Juanma Játiva. En aquella guía del ocio semanal, que era mucho más que una guía del ocio (nada que ver con su versión actual), empecé escribiendo críticas de conciertos, y con los años también fui publicando entrevistas y artículos, tuve una sección fija de noticias de cine y acabé formando parte del plantel de críticos de los estrenos de la semana.

Por entonces era común el desempeño de la crítica. No solo común, era normal. E implicaba que, a veces, hubiera quien se tomara las cosas a mal y no aceptara esa crítica como lo que era, una opinión. No una opinión cualquiera, no la del cuñado autosuficiente que, con el palillo entre los dientes, dice lo primero que se le ocurre en la sobremesa sobre el último disco de Rosalía, sino la de alguien formado (se supone) para emitirla y, sobre todo, justificarla, aunque en el fondo no dejara de ser eso, una opinión. Hablamos, claro, de una era preinternet, en la que los medios ejercían un papel de intermediario (o prescriptor) entre el objeto cultural (libro, disco, película) y el consumidor. Con mayor o menor acierto, en función de su preparación y bagaje previo, el periodista trataba de analizar y desentrañar el contenido de la obra y, en última instancia, elaborar un juicio sobre ella. A riesgo de equivocarse. Y lejos de poseer la verdad absoluta.

Varias décadas después, la crítica prácticamente ha desaparecido del mapa o ha quedado relegada a nichos muy concretos, minoritarios y dirigidos a un público especializado, porque pocos pierden el tiempo en leerse dos folios cuando tienen mucho más a mano un reel de medio minuto. Los medios generalistas cubren el expediente sin levantar demasiado la voz mientras se ha impuesto el parloteo promocional, generalmente pagado por las propias empresas que ponen el producto en el mercado. Incluso en las promos y presentaciones se escoge con cuidado a inofensivos influencers cuqui para que el diálogo con los creadores no incluya ninguna pregunta incómoda. Solo el hecho de compartir charla con ellos es ya un privilegio que disfrutan mostrando abnegada pleitesía. Un mero masaje promocional remunerado que, dada la precariedad del sector, todo el mundo acepta sin rubor alguno. Ni siquiera sorprende que la misma persona que recibe dinero de la marca de turno para presentar un evento sea quien después firma la reseña, siempre positiva, de ese evento. El intercambio se ha convertido en algo tan normal que nadie quiere asumir que implica un evidente conflicto de intereses o pone en cuestión aquella asignatura de Ética periodística que nos enseñaban en la carrera. En el colmo del cinismo, a veces incluso se alega que este tipo de actividades son «una extensión» del trabajo periodístico. Sin ir más lejos, una cabecera cinematográfica de prestigio, con décadas de historia a la espalda, lleva tiempo publicando elogiosas crónicas de festivales firmadas por los propios programadores, sin que a nadie se le caigan los anillos. La credibilidad, ya saben, está sobrevalorada.

Es un hecho que, en la actualidad, la crítica molesta. Sobre todo, si es negativa. Nadie acepta de buen grado que se cuestione su trabajo. Ninguna gran empresa relacionada con la cultura está dispuesta a perder ingresos por culpa de una reseña desfavorable. Y eso que la prensa ha perdido su poder y se supone que ya nadie presta atención a lo que dice. No se lo crean del todo. Hay quien todavía pone el grito en el cielo y remueve Roma con Santiago cuando se siente maltratado por una reseña, en función de dónde se publique y quién la firme.

Para evitar conflictos, hoy se impone una versión edulcorada de la crítica, o blanda, como la ha calificado Jordan Ruimy en la web World of Reel. «¿Son demasiado benévolos los críticos de cine?», se pregunta. Su resumen de la situación es modélico: «Hoy en día, la mediocridad se califica de ‘atrevida’, los éxitos de taquilla olvidables se etiquetan como ‘clásicos instantáneos’ y la palabra ‘obra maestra’ se lanza por todas partes como palomitas en una proyección de Marvel un jueves por la noche. Alguien tiene que contraatacar. […] La crítica significaba algo. Se trataba de exigir a los cineastas un estándar. ¿Ahora? Demasiadas reseñas se leen como comunicados de prensa desinfectados. Casi todas las películas reciben entre 3,5 y 4 estrellas; películas que, hace veinte años, no habrían llegado a un festival, y mucho menos alabadas por el New York Times». La reflexión es aplicable igualmente si cambian la palabra película por disco, libro, representación teatral, exposición, concierto y hasta restaurante.

El diagnóstico es general y afecta por igual a todos los ámbitos de la cultura. Que Babelia, el suplemento de El País, dedique un amplio espacio cada año a despellejar la novela ganadora del premio Planeta mientras cada semana reparte benevolencia con el resto de producción editorial estatal (y más si la editan sellos de la misma empresa que publica el periódico) dice más del diario que de un libro que no hace falta leer para saber que es bazofia. Sobre todo, porque se trata de un caso en el que la crítica no tiene utilidad práctica alguna: venderá ejemplares a miles igualmente, por mucho que se cuestione su calidad.

El banner mató a la crítica cultural. No estoy revelando nada que no sepa todo el mundo en el gremio. Las agencias de comunicación se dirigen a festivales y eventos culturales con las tarifas por delante: El número de artículos que tendrás en los medios dependerá del dinero que inviertas. Por eso aparece en algunas cabeceras hasta el último detalle sobre algunas iniciativas culturales, pero no hay ni rastro de otras, incluso más interesantes. El que paga, manda. Y, por supuesto, condiciona los contenidos. No hace falta ni insistir, el periodista ya viene aleccionado de casa y se autocensura convenientemente, porque de otro modo se pierde la inversión. Y no están los medios para despreciar dinero. Así que proliferan las webs cuyo contenido es, en un 80%, un copia-pega de comunicados de prensa, es decir, publicidad encubierta. El colmo: que muchas de esas informaciones van firmadas por el redactor de turno, que no ha añadido ni una coma al texto recibido. El índice de temas lo determinan los inversores (a veces, a base de cantidades ridículas), las webs son clónicas unas de otras (la mayoría, ni cambian el titular), los gastos se reducen (no hace falta pagar a nadie para que escriba algo original) y todos contentos. Hemos llegado al punto en que sale más a cuenta publicar una galería de fotos (a veces, proporcionada por los organizadores del evento), que hacer un reportaje.

Que la principal comunidad de periodistas de cine del país se denomine Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) es todo un síntoma. Se trata de informar, no de evaluar. De trasladar los contenidos recibidos previamente mediante nota de prensa y darles difusión. De tratar con amabilidad. De ser correa de transmisión acrítica.

Curiosamente, cuando un cineasta es nominado en los premios que organizan (los Feroz, jamás un nombre respondió menos a unas intenciones), suele comentar con astucia que es candidato a los «premios de la crítica», sabiendo que de ese modo da lustre a su trabajo. Nada más lejos de la realidad, como demuestra que, en un porcentaje muy elevado, los galardonados suelen coincidir con los de los Goya, que otorga la propia industria.

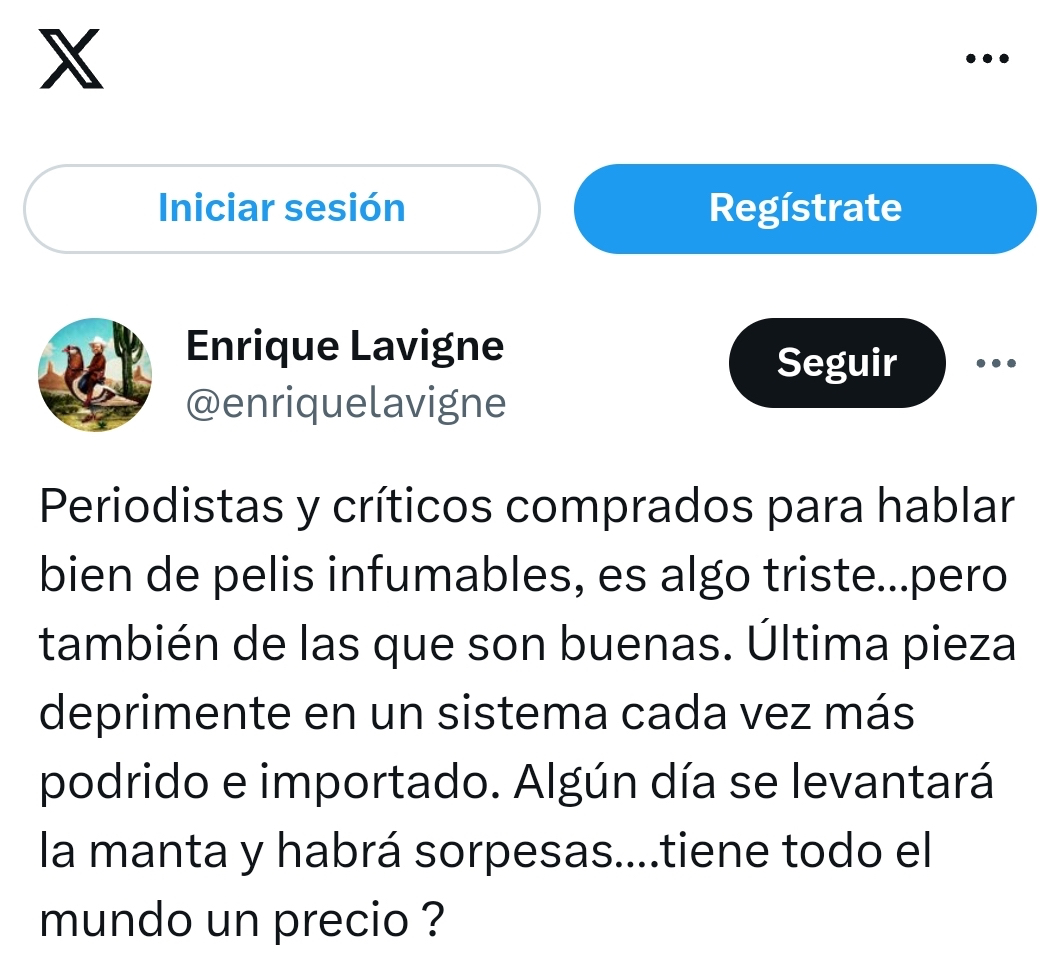

Un revelador artículo publicado por Rubén Arranz en El Independiente, en febrero de 2025, sacaba a la luz algunas interioridades de los Feroz que, lejos de escandalizar, simplemente explican el modo de funcionamiento de un colectivo, el de la prensa, que en su mayoría ha olvidado por completo su papel crítico y se ha lanzado por el despeñadero de la frivolidad, el compadreo y el selfie junto al famoso en el photocall de turno. La presidenta de AICE, María Guerra, lo dejó claro también en una entrevista para la web Cine con Ñ: «No puedes decir que una película de Almodóvar o Segura no es buena y aspirar a una entrevista con ellos». Y claro, todo el mundo quiere hacer la entrevista. Que además será de lo más amable, sin arista alguna, porque de lo contrario no te concederán la siguiente. Y eso puede resultar catastrófico: No hay más que ver el alto porcentaje de podcasts, talk shows, late nights y suplementos que se dedican, casi en exclusiva, a hablar con famosos de todo pelaje y condición con guiones basados exclusivamente en pueriles chascarrillos y anécdotas inofensivas. ¿Es grave la situación? Hasta el punto de que un productor como Enrique López Lavigne la denuncie en redes sociales:

Evitar la crítica negativa es ahorrarse problemas. Y más aún cuando el afectado puede vivir a diez manzanas de tu casa. Al fin y al cabo, no te vas a cruzar en un restaurante con un Steven Spielberg molesto por lo que escribiste sobre su nueva película. Se puede comprobar fácilmente: A más distancia, más coraje. El problema surge cuando, como señala Guerra, puedes perder una entrevista. O un diente. Dice la leyenda que Loquillo llegó a agredir al periodista Ignacio Julià por un artículo que no fue de su agrado. Y yo llegué una vez a una entrevista con Presuntos Implicados en la que el guitarrista del trío, Juan Luis Giménez, me dijo que se había prometido a sí mismo que me partiría la cara cuando me viera. No había digerido todavía una mala crítica a un concierto del grupo, publicada años atrás. «¿Sabéis lo que escribió este tío sobre nosotros?», le decía a su hermana Sole y al bajista Nacho Mañó. La cosa no llegó a mayores, pero la charla posterior, en principio un funcionarial encuentro de carácter promocional (nuevo disco, entrevista, adiós muy buenas), fue particularmente tensa. En otra ocasión, un promotor me recomendó no acudir a un show de Héroes del Silencio, porque Enrique Bunbury había asegurado que si me cruzaba con él también me haría una cara nueva. Qué manía con la cirugía estética a puñetazos. Al parecer, no le había gustado el artículo previo a la actuación.

Seguro que todo periodista veterano tiene anécdotas similares. A un profesional del calibre de Jordi Bianciotto le retiraron la acreditación en el Primavera Sound. Un artículo suyo, dijeron, les había «indignado». El festival rectificó cuando El Periódico hizo públicos los hechos. Emitir una opinión es un deporte de riesgo. Y el colmo de la situación es la crítica de proximidad. Así que si hablamos de escenas locales, es casi como jugar a la ruleta rusa. Porque, como a Spielberg, es difícil encontrarte a Bunbury en tu bar habitual, pero con los artistas de tu ciudad sucede exactamente lo contrario. Por eso se tiende a suavizar las opiniones, no emitirlas, edulcorarlas o, en el peor de los casos, magnificarlas.

Lo comentaba el prócer Diego A. Manrique en una de las numerosas entrevistas concedidas a raíz de la publicación de El mejor oficio del mundo, un entretenido libro publicado por Efe Eme donde recoge una selección de sus columnas periodísticas: «Lo peor que puede hacer un periodista musical es intimar con los artistas, porque si eres amigo de un artista te va a comer la oreja para que expliques que el disco no ha salido tan bien porque la discográfica no puso lo suficiente, el guitarrista está loco o lo que sea. Y muchos compañeros no entienden que nosotros no estamos ahí para servir a los artistas, ni a las discográficas. Nuestro único compromiso es con los lectores y con los oyentes.» Y con los espectadores, en el caso del cine.

El artista no solo te va a comer la oreja, como dice Manrique, sino que puede enfadarse mucho y no aceptar tu punto de vista sobre su trabajo. También las discográficas, que podían reaccionar de manera muy virulenta a una crítica desfavorable. Y en el caso de las multinacionales, hablamos de empresas que pagaban viajes al extranjero a algunos periodistas. Nadie quiere perderse algo así. Por eso resultaba mucho más recomendable e higiénico, aunque resultara tentador, no dejarse querer por ellas cuando te proponían comisariar un recopilatorio o escribir un texto bien pagado para un disco. No son tontas: después de haber recibido un pago de su parte resulta un poco más difícil descalificar uno de sus discos. Somos humanos, al fin y a la postre. Y también por eso muchos se escudan en «escribir solo de lo que me gusta», «evitar los conflictos» o «informar en lugar de criticar». Hay que llevarse bien con todo el mundo, que no se sabe lo que nos deparará el futuro. Y allá cada cual con su sentido de la ética. O de la supervivencia.

En varias décadas como profesional me he encontrado de todo. Desde gente que me ha retirado la palabra hasta otra que ha querido tomarse un café para debatir sobre el contenido de un artículo que le afectaba. Desde músicos que se enfadaron mucho en el momento de leer una crítica y años después reconocieron que daba en el clavo hasta otros que me han defendido, incluso en detrimento suyo, alegando que tenía derecho a escribir lo que considerara oportuno sobre ellos. Lo que creo que no ha sucedido nunca es que dejara de decir algo por miedo a las consecuencias. Y a veces podían ser graves: recuerdo un caso en que una gran promotora de conciertos amenazó al diario donde trabajaba con retirarle toda la publicidad anual (que no era poca) por un artículo que no les gustó un pelo. Mi jefe de redacción de entonces me defendió a capa y espada frente a la promotora y la dirección del medio, algo que le agradeceré siempre. Al final, más por la tibieza ajena que por la franqueza propia, acabas arrastrando cierta fama de intransigente, lo que hoy algunos denominan hater. Bueno, hay cosas peores. Y hasta eso puede ser fuente de buenos momentos, como la tira cómica que me dedicó el gran Isma Rumbeu, músico e ilustrador, en un Mondo Sonoro de 2005, donde me rebautizó como Doctor Guillotina.

No son los únicos riesgos de la crítica de proximidad. La voluntad de no meterse en problemas lleva a veces a ponerse en el extremo contrario. Ya no es que no haya disco (o película) malo entre la producción de tu entorno, sino que prácticamente cada uno que se publica es una obra maestra, o el mejor del año, o un asombroso paso adelante en la carrera de quien lo firma. Una estrategia que, desde luego, evita problemas, pero que tiene otras consecuencias.

La primera es que si todo es excelso, también todo se sitúa al mismo nivel. Y no hace falta señalar que no es así. Esa tabula rasa beneficia a los mediocres y perjudica a los más capaces. La segunda resulta más peligrosa: si mi trabajo es magistral, ¿por qué cuando salgo de mi entorno cercano nadie lo valora como merece? ¿Es el mundo injusto conmigo? ¿Soy víctima de una conspiración? ¿O, quizá, se sobredimensionó mi obra en exceso? Llevo toda la vida viendo cómo esos discos y películas magistrales que, según las crónicas de proximidad, estaban supuestamente destinados a cambiar la historia, son sistemáticamente ignorados cuando cruzan la frontera autonómica. Aún recuerdo la decepción del grupo Una Sonrisa Terrible cuando en Rockdelux les compararon con Presuntos Implicados. Seguramente fue injusto, y sigo pensando que su disco 400 ASA es una delicia absoluta, pero a veces hace mucho frío ahí fuera, y el bofetón de realidad puede ser difícil de asimilar. Y, en su caso, pueden dar gracias de que hubiera espacio en la revista para que al menos apareciera una reseña. Otros ni siquiera tienen esa suerte. Conseguir una página para bandas tan reconocidas y valiosas a nivel valenciano como Gener o Arthur Caravan era casi un milagro. Porque en todas partes cuecen habas, y si siempre se achacó a la cabecera su benevolencia con la escena catalana, es porque el río agua llevaba. No hay más que echar un vistazo a sus listas anuales. La proximidad es lo que tiene.

Con el audiovisual pasa lo mismo. Cada año, medios e interesados (ahí están las hemerotecas) repiten el mantra: Nos encontramos ante una temporada histórica del cine valenciano. Jamás se vio nada igual. Luego llegan los Goya y otros reconocimientos a nivel estatal y su presencia es menos que testimonial. Películas destinadas a cambiar el rumbo del sector para siempre ni siquiera encuentran distribución, se cuentan con los dedos de una mano las que llegan a algún festival internacional… La industria local está creciendo, pero convertir un desarrollo esforzado y lento, extremadamente complicado y todavía en una fase muy embrionaria (en los premios de la academia valenciana, ha habido categorías con un solo título o con la misma persona nominada tres veces) supone un exceso de triunfalismo que no beneficia a nadie. Y que tampoco funciona de cara a las instituciones, si es que esa es la intención, y menos si gobierna la derecha.

Bien está apoyar la escena local. Sobre todo, si dispones de un programa de radio y das difusión a las bandas emergentes, siempre necesitadas de atención. Y más aún si además tienes una tienda de discos y vendes su material, que al ser mayoritariamente autoeditado no tiene acceso a canales masivos de distribución comercial. Todos salen ganando. Pero exagerar demasiado también acarrea consecuencias, especialmente si los músicos elevados a los altares se creen a pies juntillas que están destinados a revolucionar el curso de la historia y acaban frustrados al comprobar que ni siquiera van a cambiar la de su provincia. Flaco favor se les hace entonces. Y, en esta tesitura, siempre he pensado que es más honesto ponderar su trabajo con ecuanimidad y sin la bufanda puesta. Pero ya no me dedico a la crítica y estas son solo mis opiniones. Si no les gustan, otros tienen otras.