Ene 13, 2025 | Música

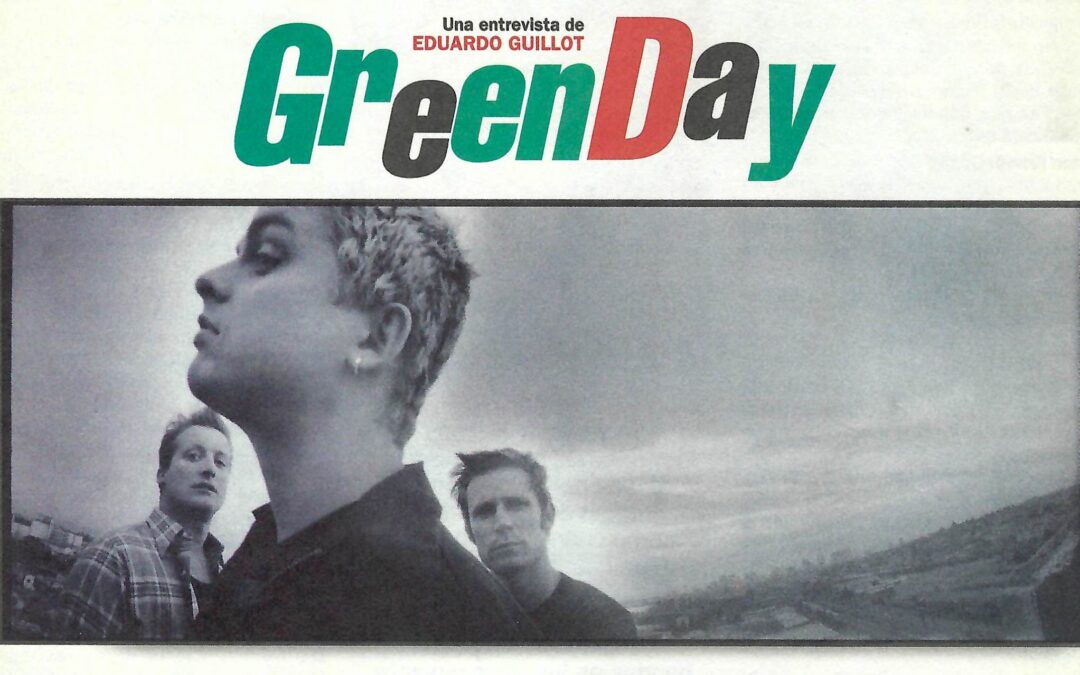

Seis años después del fenomenal Dookie, su tercer álbum (y primero con un sello multinacional), Green Day era un valor que aún cotizaba alto en el mercado y mantenían su condición de estrellas, aunque ni Insomniac (1995) ni Nimrod (1997) habían logrado el mismo éxito. No obstante, seguían siendo una banda mimada por su discográfica, que todavía mandaba a los periodistas de provincias a entrevistarlos cuando pasaban por España. Así fue como, en el año 2000, y con motivo de la aparición de Warning (que tampoco gozaría de una recepción muy calurosa), fui invitado a viajar a Barcelona durante un par de días para asistir a un concierto del trío (por entonces ya cuarteto) californiano y hacer la preceptiva entrevista promocional, que tuvo lugar al día siguiente, en un hotel de lujo de la Barceloneta, donde Bilie Joe Armstrong (guitarra) y Mike Dirnt (bajo) respondieron a mis preguntas, mientras Tré Cool (batería) se pasó la charla haciendo el tonto por la habitación. Seguían siendo unos tardoadolescentes con ganas de pasarlo bien. Y de soltar alguna que otra pulla, como se puede comprobar en el artículo que apareció en Neo, suplemento del diario Levante.

El trío más gamberro de Berkeley está de vuelta y trae nuevo disco bajo el brazo. Green Day se han tomado tres años para preparar Warning, un LP que puede sorprender a sus seguidores más acérrimos, pero que les emparenta con el mejor pop de guitarras, el que abarca el hipotético arco entre la década de los sesenta, la new wave y todos los retornos de ambas. Horas después de un espectacular concierto en la barcelonesa sala Bikini, que acabó con los instrumentos absolutamente destrozados, unos calmados Billie Joe Armstrong y Mike Dirnt se sometieron a nuestro cuestionario.

Al escuchar Warning parece como si hubierais reducido la velocidad

Reducir velocidad suena como si hubiéramos puesto la marcha atrás a un vehículo. Quizá se trata de ir más allá de nuestros límites y probar con nuevos ritmos, no cerrarnos a trabajar únicamente con la conocida formula Green Day. En ese sentido, es lo contrario a reducir la velocidad o ir hacia atrás, porque no queremos pasarnos la vida grabando el mismo disco una y otra vez.

¿Por qué habéis dejado pasar tres años desde el anterior?

Hicimos 238 conciertos durante catorce meses desde Nimrod, y nunca componemos estando de gira. Preferimos hacerlo de regreso a casa, con otra perspectiva de las cosas. Hay muchos discos malos escritos en la carretera.

¿Escoger un título como Warning es un aviso de algo?

No responde a una decisión consciente. Es como una advertencia: «¡Cuidado, no cruces esa puerta!» ¿Por qué no puedo hacerlo? ¿Hay algo detrás que me pueda hacer daño? La verdad es que llama la atención de inmediato. Como Achtung Baby.

El sonido de Church on Sunday, por ejemplo, remite a la new wave. ¿Estáis de acuerdo?

Siempre nos ha gustado. Es rock and roll, al fin y al cabo. Hemos tratado de buscar raíces diferentes. En este disco, por ejemplo, hay guitarras que suenan muy añejas, y también bastantes acústicas.

¿Es uno de esos temidos discos de crecimiento o de madurez?

La intención principal ha sido conseguir algo fresco, nuevo. Parece que si las cosas crecen hay que ponerles la mano encima, pero la música puede progresar, igual que la vida. Y nosotros. Mucha gente que piensa que seremos una banda punk durante mucho tiempo escucha este disco y cree que no es punk rock, lo cual es cierto, pero hay grupos como Weezer cuyas canciones son siempre parecidas. Hay cosas que crecen para acabar muriendo, pero la buena música no muere nunca.

Algunos arreglos son casi imperceptibles. No abundan, pero están muy bien escogidos.

Menos es más. No tenemos una fórmula para escribir siguiendo el patrón clásico de estrofa-estribilllo, estrofa-estribilllo, puente, estrofa-estribilllo y fin. Nos gusta introducir cambios. En este disco hay canciones que empiezan con el estribillo, y Minority, el single, tampoco responde al esquema habitual. Experimentamos para que cada una tenga su identidad. Cuando empezamos, ya intentábamos cambiar las estructuras muy a menudo.

Hace años grabasteis una versión de The Kinks, y ahora Warning, la canción, recupera un riff suyo perteneciente a Picture Book, mientras que anoche rompisteis los instrumentos como hacían The Who. ¿Os interesa la música de los sesenta?

Por supuesto. Nos encantan los Beatles. Y los Rolling Stones, especialmente discos como Beggar’s Banquet, Let It Bleed y Exile on Main Street. Mucha gente cree que no había nada antes de los Sex Pistols, pero a nosotros nos gustan también Generation X y los Undertones. La clave está en hacer buenas canciones. El problema es que hoy en día hay tanta gente escribiendo malas canciones que no hay con quien compararse, y quien compone las buenas se mira en los sesenta, por lo que de inmediato surgen las comparaciones.

De hecho, la armónica de Hold On recuerda a los Beatles.

Siempre que hagas una canción con determinada estructura, una armónica y guitarras discordantes, habrá alguien que la compare con los Beatles, los primeros Rolling Stones, los Kinks o cualquier otro grupo de su época. Y la verdad es que preferimos que nos comparen con ellos que con bandas que son una basura. ¿Te suena a Beatles? Perfecto. Mejor que The Monkees (risas).

Misery suena a música folclórica. ¿Es también un experimento?

Tuvimos la idea de hacer una canción con ese tipo de ritmo y el resultado recuerda una banda fúnebre italiana mezclada con un grupo de mariachis, toques de música turca… Es una locura, como si lleváramos hasta el extremo todas las posibilidades.

¿Podréis repetir alguna vez el éxito de Dookie?

No es lo que intentamos. Nuestro trabajo es hacer buenos discos. Nos gustaría más vender una copia de un LP del que estemos satisfechos que un millón de otro que nos parezca una mierda. No nos sentimos presionados en ese aspecto. Es una pregunta que ya nos hicieron con Insomniac y, después, con Nimrod, y que ahora volvemos a escuchar con Warning. Solo hay unas pocas bandas en los años noventa que hayan logrado vender tal cantidad de discos, así que no hay razón para pensar que la misma va a lograrlo dos veces.

¿Echáis de menos los tiempos en que tocabais en locales okupas?

A veces. Añoramos levantarnos por la mañana al lado del culo sucio de algún desconocido (risas). No, en serio. Seguimos tocando por placer en fiestas de amigos. Hay bandas que, a partir de que se hacen famosas, solo actúan en grandes estadios, pero a nosotros nos gusta acordarnos de los sitios cerrados, no es necesario gritar ante miles de personas chorradas como «¿Estáis preparados para el rock?»

En directo contáis con Jason White, un segundo guitarrista, para interpretar algunas canciones. Billie Joe, ¿estáis pensando convertiros en cuarteto?

Hemos incorporado ese segundo guitarrista, sobre todo, para tocar el material nuevo. Me permite sentirme más libre, dedicarme solo a cantar y no estar pensado en tocar la guitarra. Pero no combinamos ambas. Las canciones están escritas para una sola, y no necesitamos más instrumentos cuando estamos sobre el escenario. Quizá más voz (risas).

El sentido del humor es una constante en el grupo. ¿Es imposible imaginarse a Green Day sin él?

Te contestaremos en serio (carcajadas). Es bueno reírse de uno mismo y no tomarse demasiado en serio para evitar depresiones. Nuestros discos siempre son serios, pero cuando tocamos en directo nos gusta divertirnos, montar una gran fiesta en la que la gente se sienta involucrada y pueda tomarse una cerveza. O tirársela al tipo que tiene al lado.

¿No os da miedo acabar siendo una parodia?

¿Y qué pensarías de alguien que hace una canción como Pretty Fly (For a White Guy)? [N. del A.: Tema de The Offspring] No me malinterpretes, me parece una buena canción, pero para otro grupo. La gente va a un concierto a olvidar sus problemas. Después de estar un montón de horas en el trabajo, tienen un rato para pasarlo bien, y nos gusta que disfruten. Es rock and roll es eso: rebelión y diversión.

Esas ganas de divertir os emparentan con Ramones, a quienes habéis homenajeado en alguna ocasión tocando Blitzkrieg Bop.

Sí. Parecían sacados de una historieta. Hay muchas bandas que usan el sentido del humor, como los Rolling Stones. O los Beatles, piensa en Norwegian Wood. Incluso los Sex Pistols tenían un gran sentido del humor, fíjate en Holidays in the Sun. Pero al mismo tiempo eran muy serios. Es la mejor forma de manipular a la prensa.

Nov 21, 2024 | Cine

Esta entrevista apareció originalmente en Cartelera Turia, en un número de julio/agosto de 1996. Para ser honesto, no recuerdo gran cosa de la conversación, más allá de la consciencia de estar ante un personaje histórico que había trabajado con infinidad de directores de alto nivel. Al releerla y transcribirla me pregunto por qué no repliqué alguna de sus respuestas. Por ejemplo, cuando compara el cine con las catedrales para argumentar que se trata de una obra colectiva. Hay parte de verdad en el razonamiento, pero la catedral tiene un arquitecto, del mismo modo que la película tiene un director. En todo caso, una oportunidad única de hablar con un gran guionista, fallecido en 2021.

Pocas veces resulta tan fácil presentar a alguien. Jean-Claude Carriere, nacido en Francia en 1931, es el responsable de guiones como los de ¡Viva Maria! (Louis Malle, 1965), Taking Off (Milos Forman, 1971), El tambor de hojalata (Volker Schlöndorff, 1979) o Antonieta (Carlos Saura, 1982). Iniciado en el mundo del cine de la mano de Jacques Tati y colaborador inseparable de Luis Buñuel en Belle de jour (1967), La vía láctea (1969), El discreto encanto de la burguesía (1972), El fantasma de la libertad (1974) y Ese oscuro objeto del deseo (1977), Carriere recaló en Valencia unas horas para charlar en el Instituto Francés con aspirantes a guionistas y cinéfilos de pro, que pudieron comprobar en vivo sus excelentes dotes de conversador y disfrutar de un inagotable torrente de anécdotas.

¿Resulta difícil escribir pensando en imágenes cinematográficas?

Se dice que el cine es el arte de la imagen, pero yo no lo creo. Si hay un arte de la imagen es la pintura o la fotografía. El cine utiliza la imagen y el sonido, pero básicamente es un arte dramático. Lo que más importa en la ficción es el interés dramático. Hay un idioma cinematográfico, compuesto de imágenes y sonidos, pero es un arte de yuxtaposición. Es casi un misterio, muy simple, pero que no existe en la literatura, la pintura o la música. Imágenes distintas crean significados, entablan una relación sin necesidad de palabras. El idioma del cine es el montaje, todo el mundo lo sabe, es algo que pertenece real y únicamente al cine.

¿Hasta qué punto se puede influir al escribir un guion en lo que luego hará el director cuando monta?

Para hacer un guion se debe conocer la técnica del cine. Es muy difícil, casi imposible, hacer una película sin cámara, únicamente escribiendo el guion. Por mucho que se intente dar una imagen precisa de lo que se está pensando, siempre hay límites. Cuando se escribe, se debe saber cómo va a insertarse la frase en una secuencia, cuánto tiempo se necesitará, si habrá muchos o pocos figurantes, cómo se hará técnicamente, etc. Un guion es siempre el sueño de una película: tenemos todos los elementos, puedo imaginar los mejores actores, pero después pueden no estar aquí. También se debe saber cuál es el coste de la película, para no caer en la decepción de la escasez del presupuesto. En 1969 escribí Borsalino, con Alain Delon y Jean-Paul Belmondo. Delon era el productor delegado y el dinero era norteamericano. Tres semanas antes de comenzar el rodaje, el dólar se devaluó en un 17%, lo cual quería decir que, de repente, nos faltaba el 17% del presupuesto. Aquel mismo día, Alain Delon vino a mi casa con el director de producción y me dijo: «Mira, si queremos hacer la película, debemos quitar trescientos millones de francos del guion». Es un trabajo técnico porque únicamente el guionista puede hacerlo. Hay que ver qué se puede sacrificar y qué no. Estuve trabajando una noche entera con el director de producción para solucionarlo. Él me iba diciendo lo que costaba cada cosa y yo obraba en consecuencia.

¿Nunca ha sentido ganas de dirigir sus propias películas?

No. Cuando diriges un película eres un director de cine, no puedes hacer otra cosa. Eres director, y tu vida ha terminado. A mí me gusta escribir y publicar libros, trabajar en teatro… Si dirigiera, tendría la necesidad absoluta de renunciar a todo eso. Jean Renoir ha escrito tres o cuatro novelas que me parecen muy buenas, pero jamás nadie habló de Renoir como escritor. Nunca. Es también una cuestión de temperamento, de personalidad. Creo que yo no sería un buen director, porque se necesita una obstinación, una persistencia en la convicción profunda de que se está haciendo la mejor película del mundo, y debe conservarse durante tres o cuatro años. Jean-Paul Rappeneau vive con una película durante cuatro o cinco años, Jacques Tati hacía lo mismo. Se necesita una cierta forma de personalidad que yo no tengo. El papel del guionista no es solamente escribir guiones, sino buscar historias, estar abierto a todo, leer la prensa, saber qué pasa. Es su misión proponer a los productores y directores historias para hacer películas.

¿No ha perjudicado a la figura del guionista la consideración del director como autor si escribe sus propias películas?

No conozco un guionista puro en el mundo, siempre están escribiendo canciones, obras de teatro, novelas… pero podríamos imaginarlo. Seguramente hay cierta frustración. La labor de un guionista necesita talento, trabajo, suerte, pero también humildad. Escribes una obra de manera muy personal sabiendo que al final va a ser la obra de otro, del director, o como mucho de los dos. Es así. Se puede rehusar o aceptar, pero es difícil cuando el guionista tiene 25 o 30 años y es joven. De los 20 a los 30 o 35 años, el deseo de fama y dinero son motores muy importantes que no se deben rechazar, pero después, si un autor trabaja únicamente para engrosar su cuenta corriente, es un autor perdido. El guionista necesita siempre un peligro para trabajar, hasta los 80 años. Un peligro, un riesgo, algo nuevo cada vez. Y, por otra parte, lo más importante debe ser la obra. Una película es una obra colectiva. Lo decía Luis Buñuel: a su juicio, las películas no deberían llevar títulos de crédito para que no se supiera quién las hizo, como las catedrales. Cuando entras en una catedral, alguien hizo las paredes, las columnas, pero el nombre del autor no se sabe.

¿Le sorprendió la consecución del Oscar con El discreto encanto de la burguesía?

Un poco sí. ¿Conoces la famosa broma de Don Luis? Estábamos trabajando en un hotel de la sierra de Guadarrama, donde todo el mundo sabía que nos retirábamos. Después de tres o cuatro días llegaron cuatro periodistas mexicanos. Luis quiso invitarlos a cenar y charlar un poco. Uno de los periodistas comentó: «¿Verdad que vas a conseguir el Oscar por El discreto encanto de la burguesía?» Luis contestó que estaba seguro, porque ya había pagado 25.000 dólares y los americanos son hombres de negocios y de palabra. Comentó que tenía otros 25.000 para después de conseguirlo, como segundo pago. Los periodistas se fueron y, unos días después, apareció toda la historia en un periódico mexicano y se montó un escándalo tremendo. Llamaron desde Hollywood al productor de París, y Luis se excusaba diciendo que había sido una pequeña broma. Unas semanas después, ganó el Oscar y delante de unos periodistas españoles confirmó la broma. Era verdaderamente subversivo, aunque de forma sutil, porque había sugerido que los Oscars se pueden comprar. La nominación de Ese oscuro objeto del deseo también fue una sorpresa. En 1972, Luis fue invitado al festival de Los Ángeles y fui con él. George Cukor, con quien yo había trabajado, me llamó al hotel y me dijo que quería conocer a Luis e invitarlo a cenar. Luis aceptó, cosa rara en él, y cuando llegamos a casa de Cukor aparecieron John Ford, Hitchcock, Mamoulian, Billy Wilder, William Wyler, los grandes directores de Hollywood.

¿Cómo se trabaja con la presión de adaptar una novela? Tengo entendido que Günter Grass dijo que, si no le gustaba la adaptación del guion, no cedería su nombre para El tambor de hojalata.

Es un poco más fácil con los autores muertos (risas), porque reclaman menos, pero he trabajado con Günter, con Kundera, con autores vivos, y cuando conocen el cine es mucho más fácil. Hay que convencer a los novelistas del verdadero placer que supone acercarse al mismo material por otros caminos, con otros medios. Recuerdo que cuando se decidió hacer una película basada en La insoportable levedad del ser, Kundera, a quien conocía hace años, me dijo que era muy interesante, pero diferente a la novela. Comenzó a enviarme cartas para proponer nuevas réplicas que no estaban en el libro. Era un nuevo trabajo para desarrollar nuevas escenas. En el film hay varias réplicas que son de Kundera pero no están en el libro. Con Günter pasó lo mismo en El tambor de hojalata. La cuestión es que no se debe adaptar un libro, sino hacer una película. Son dos cosas diferentes. Si no, haremos un libro ilustrado por imágenes de cine. La película debe buscar su propio lenguaje. Se debe utilizar el mismo material, pero de forma absolutamente diferente. En una novela se puede parar, reflexionar, volver a la página anterior… En una película, no. Con Don Luis, por ejemplo, un productor mexicano nos propuso una o dos veces adaptar Bajo el volcán, de Malcolm Lowry, que parecía una cosa fácil para Buñuel. Lo intentamos dos veces, tratando de buscar esa película escondida dentro de la novela, pero no pudimos y rehusamos. La rodó John Huston, y a mi juicio y al de Luis no la hizo demasiado bien. Tampoco a Huston le gustó. Hablé con él y me dijo que había cometido una equivocación, porque era casi imposible encontrar un interés dramático en la novela, donde no hay nada excepto una escritura literaria maravillosa, pero trasladarla a una película nos parecía imposible.

¿Existe alguna técnica concreta de adaptación?

Consiste en inventar escenas. Depende del libro y de cómo esté escrito. Recuerdo que hablé con Polanski cuando hizo La semilla del diablo. El libro parecía un guion, estaba escrito de manera muy objetiva. El problema es cuando aparece la introspección, la voz interior. El cine es objetivo, la cámara describe, enseña, está fuera, mientras que en la novela es posible entrar en los estados anímicos, diferentes del comportamiento físico. Bajo el volcán tiene páginas y páginas de estado interior del personaje imposibles de trasladar a imágenes.

¿Trabaja mejor solo?

No, siempre con el director. Es mi ley de trabajo. Eso no quiere decir que el director deba estar siempre conmigo, pero necesito su presencia desde la primera idea, porque al fin y a la postre será su película. No puedo coger el tren en marcha, es casi imposible. Con Milos Forman, Buñuel o Godard era un trabajo permanente, de cada día, viviendo aislados, sin mujeres ni amigos. Es un trabajo de concentración muy duro. Lo importante es conseguir trabajar sobre la propia película antes del rodaje. A veces, en el set se puede ver claramente que el director está haciendo su película, que no es la del guionista, el productor sueña con otra, y los actores están haciendo otra. Incluso se puede ver a dos actores en la misma escena haciendo películas distintas. En un rodaje debe sentirse la concentración, la homogeneidad del equipo. Acabo de terminar una película con Schlöndorff tras un trabajo de adaptación de dos años de la novela de Michel Tournier (se refiere a El ogro), y hemos visto el film por primera vez, sin efectos de sonido, sin música, solo el primer montaje coherente, y se ve que hay algo, un trabajo con fuerza.

¿Cómo armoniza el trabajo entre usted y el director?

Eso es casi imposible de contestar. Es una cuestión de relaciones humanas, de tratar de convencer, de seducir. Luis y yo teníamos derecho de veto, que él utilizaba desde Un perro andaluz. Consistía en evitar la intervención de la razón a la hora de tomar decisiones: había que decir sí o no en menos de tres segundos cuando el otro proponía una idea. Este método proviene de los surrealistas, y no siempre vale, pero a veces funciona. Es muy duro, porque cuando propones algo crees que es bueno, pero con este sistema no puedes defenderlo. Cuando empecé a trabajar con Luis, yo era muy joven y su fama era mundial. Para mí era casi imposible decir que no a una idea suya. Él me enseñó a saber decir que no.

¿Cómo es el trabajo con un director tan peculiar como Godard?

Yo trato de adaptarme siempre al estilo del director. Por ejemplo, con Godard no se escribe nada, no hay papel. Hay una videocámara que me filma hablando solo, luego a los dos conversando, después a él. Poco a poco van saliendo las ideas, pero no hay un guion estructurado, solo algunas notas que yo tomo mirando de soslayo. Admite que nos crucemos cartas, eso sí. Otros directores necesitan precisamente lo contrario, un guion técnico perfecto, con tantas indicaciones que apenas se puede leer, y hay otros, como Buñuel a quienes les gusta muy preciso, pero sin indicaciones técnicas, como si fuera una novela.

¿Se ha quedado con las ganas de trabajar con algún director?

Con Fellini. Pero es que él tenía a Tonino Guerra. A veces, Tonino, que es buen amigo mío, me decía: «Ven a trabajar con Federico». No era necesario, porque ya estaba él, claro, aunque si me hubiera llamado no habría dudado en aceptar. También me gustaría trabajar en una superproducción americana de ciencia ficción. En ese terreno se han realizado algunas cosas interesantes, como Blade Runner o Desafío total, pero creo que les falta algo, y quizá yo podría dárselo. Me encantaría trabajar con Ridley Scott o David Lynch.

Nov 15, 2024 | Libros, Periodismo

La aparición del libro Indies, hipsters y gafapastas (Capitán Swing, 2014) supuso un auténtico terremoto. De relativa magnitud, ya que solo afectó a un sector de la escena musical, pero su publicación generó ríos de tinta, posicionamientos encontrados, acalorados debates y, sobre todo, puso de manifiesto la conversión de su autor, Víctor Lenore, en azote de la modernidad. El breve ensayo, que Lenore comenzaría pronto a calificar como panfleto (según la RAE: «escrito breve de tono agresivo y propagandístico, generalmente de carácter político»), le sirvió para entonar el mea culpa y arrepentirse de los años en que formó parte de la prensa musical especializada ensalzando grupos cuyo mayor pecado era, grosso modo, no haber mostrado ningún tipo de compromiso y, por tanto, vivir ajenos a su entorno sociopolítico.

Diez años después, he regresado al libro en un ejercicio quizá masoquista, pero con la intención de comprobar cómo ha afectado el paso del tiempo a su contenido y a su autor, precisamente cuando Lenore, en abril de 2024, aparecía como uno de los invitados a participar en la puesta de largo en Valencia del Instituto de Cultura de la Fundación Disenso, presidida por Santiago Abascal, en un acto donde el extorero Vicente Barrera (entonces Conseller de Cultura de la Generalitat Valenciana) dijo cosas como: “estamos luchando por recuperar nuestros valores, nuestra historia, nuestra grandeza, para poder sentirnos orgullosos de ser españoles sin que nos llamen fachas o fascistas. Estamos asistiendo al suicidio de Europa Occidental y eso es peligrosísimo. No tenemos reciprocidad, pueden venir culturas extrañas a la nuestra, contrarias a todos los principios y valores que hemos defendido, a nuestra filosofía judeocristiana y a nuestra democracia, que no solo quieren imponer, sino que son ayudadas por nuestras instituciones para implantar esas culturas”. Unas manifestaciones ante las que Lenore no movió ni una ceja. Pero vayamos por partes.

Aquellos maravillosos noventa

Pongámonos en contexto. Las primeras noticias de Lenore llegan a principios de los noventa, bajo otro seudónimo. Por entonces edita, junto a José Luis Villalobos y su amigo del instituto Jesús Llorente, el fanzine Malsonando, que logra cierta repercusión en el ambiente underground madrileño, donde se está incubando una incipiente escena musical que deja atrás a las grandes bandas de los ochenta, acomodadas en las listas de éxitos, para fijar la mirada en el rock alternativo anglosajón y abrazar el inglés como lengua vehicular en sus canciones. Los fanzines forman parte de un ecosistema que comienza a cosechar sus primeros éxitos, como Chup chup, tema incluido en el primer LP de los asturianos Australian Blonde, editado por la indie madrileña Subterfuge en 1993. Es también el año en que nace Spiral, medio asociado a la sala Maravillas y el sello Elefant, que en 1995 pondrán en marcha el FIB. Los implicados en el asunto son apenas unos cientos, pero el hype se va consolidando, y en 1994 la revista Rockdelux crea Factory, una publicación trimestral que algunos ven como clara competencia de los fanzines y que, de hecho, incorpora a muchas firmas procedentes de aquellos, que también colaboran en la revista madre. En realidad, ese trasvase se llevaba produciendo desde los ochenta, y Víctor Malsonando es uno de los muchos que se apuntan a escribir en una cabecera de prestigio y alcance nacional que, además, paga.

Con la desaparición de Malsonando nacerá Víctor Lenore, y con su afianzamiento en el mensual con sede en Barcelona, llegará la creación, ya a finales de 2002, de una sección fija, en la última página de Rockdelux, denominada ‘Truco o trato’, que durará años y poco a poco se va a caracterizar por entrevistar a algunos personajes que no encajan necesariamente en la línea editorial de la revista, pero también por hacerlo mediante conversaciones enfocadas desde una perspectiva en la que se abordan cuestiones de tipo social o político. El idilio terminará por romperse, según Lenore, pues «el director (Santi Carrillo) echaba pestes de esto porque hacía algunas preguntas con contexto político-social, y le parecía que eso era como manchar el arte». Las tensiones llegan a un punto («nos peleábamos mucho») en que Lenore abandonará la revista. El último ‘Truco o trato’ aparece en el número de octubre de 2014, justo el mismo mes en que se publica Indies, hipsters y gafapastas. ¿Casualidad? ¿O ya preveía las consecuencias del libro? El número de Rockdelux de noviembre es un especial 30 aniversario que cuenta con textos de más de 100 colaboradores de todas las épocas de la revista. Ni rastro de Lenore.

Destaquemos que 2002 es también el año en que se afianza Ladinamo, una asociación con vocación de agitación cultural, de izquierdas, que editará una revista gratuita, publicará libros y acogerá proyectos teatrales. Allí Lenore coincide con otros colaboradores de Rockdelux, como Roberto Herreros o César Estabiel (también procedentes del mundo de los fanzines) o con el filósofo y sociólogo César Rendueles, entre otros. En un artículo sobre Ladinamo, el propio Lenore se mostraba orgulloso de que bajo su paraguas habían tenido la oportunidad de ver «cine de Joaquim Jordà, Basilio Martín Patino o Itziar (sic) Bollaín», así como de cantar «con Fermin Muguruza, Los Planetas, Julieta Venegas, Tachenko y Nacho Vegas». De algunos de ellos renegará muy pronto.

Punto sin retorno

Saltamos ahora hasta 2011, cuando, por cierto, Lenore (en la web Efe Eme) todavía consideraba Arular, de M.I.A., uno de los discos internacionales esenciales de su colección. El 15 de mayo de ese año, el descontento de toda una generación toma las calles de numerosas ciudades de España. Miles de ciudadanos (el movimiento es intergeneracional, pero los jóvenes son abrumadora mayoría) salen a las calles y acampan en las plazas para mostrar su indignación contra un sistema fallido y que no cuenta con ellos. Consecuencia directa del 15M, se desarrolla una corriente de pensamiento que propone una mirada crítica a la cultura española posterior al franquismo. Lenore será uno de los autores en el libro colectivo CT o la Cultura de la Transición (Debolsillo, 2012), donde se plasma negro sobre blanco esa visión que contradice el relato oficial impuesto. Su texto se centra en la música del periodo y ya muestra su postura beligerante hacia una escena indie que considera elitista y despolitizada, avanzando incluso alguno de los contenidos de Indies, hipsters y gafapastas, como la reproducción de unas manifestaciones de Arturo Lanz (Esplendor Geométrico) realizadas en 2010: «Ahora debes ser políticamente correcto, de lo contrario te meten en la cárcel. Tienes que seguir el patrón intelectual que te marcan, pagar a miles de oenegés, tienes que ser de izquierda, tienes que ser feminista, ‘tienes que’, siempre ‘tienes que’. Solo hay un perfil aceptado». Entonces, esas declaraciones llevaban a Lenore a preguntarse «¿En qué extraña realidad vive Lanz?» Hoy, las podrían suscribir (de hecho, alguno las ha reproducido casi palabra por palabra) él mismo y otros famosos esperpentos de la fachosfera como Miguel Bosé, Nacho Cano o Mario Vaquerizo. De hecho, cuando recupere esas declaraciones en su libro, el propio Lenore, que hoy habita esa ‘extraña realidad’, comentará que no andan lejos de los tertulianos de la COPE.

El panfleto

Con todo este bagaje previo, Lenore se encuentra con Capitán Swing, una editorial que ya tiene por entonces en su catálogo títulos de Emma Goldman, Yanis Varoufakis, Friedrich Engels o el justamente célebre Chavs: La demonización de la clase obrera, del laborista Owen Jones, clave en el despertar de Víctor. Es decir, una editorial que mantiene una línea ideológica abiertamente de izquierdas y libre de toda sospecha, y que será la que ponga en circulación Indies, hipsters y gafapastas, con prólogo de Nacho Vegas y destinado a sacudir una escena muy poco acostumbrada a la autocrítica.

En el libro, Lenore lanza una enmienda a la totalidad que marca su particular ‘caída del caballo’. Si Pablo de Tarso iba camino de Damasco a perseguir a los cristianos y se dio cuenta de que en realidad su deber era proclamar la fe en Jesús, Víctor fue consciente de que había perdido miserablemente el tiempo glosando las virtudes de Nirvana, The Smiths o Los Planetas, cuando lo que debía hacer era proclamar la fe en Ismael Serrano, Camela, el bakalao y el reggaeton. Se trata, por supuesto, una descripción de trazo grueso, pero es lo que trascendió principalmente tras la publicación de un ensayo que se desenvolvía con soltura en cuestiones relacionadas con la música (la especialidad del autor), pero que patinaba en otras, como las que trataban de aplicar sus razonamientos de manera extremadamente superficial a otros ámbitos, como el del cine (incluyendo erratas al escribir el nombre de Daniel Brühl) o la literatura (donde, seguramente traicionado por el inconsciente, llama Elizabeth Wurlitzer a Elizabeth Wurtzel). El ínclito Pedro Vallín le enmendaría la plana en el terreno del cine en 2021 con ¡Me cago en Godard!, otra boutade con vocación de ensayo supuestamente incendiario.

Cuando apareció, mi primera lectura de Indies, hipsters y gafapastas fue positiva. Había afirmaciones en el texto que parecían irrefutables, aunque esa citada condición de enmienda a la totalidad invalidaba algunos de sus argumentos. Pero tuve claro que era un toque de atención necesario en una escena excesivamente autocomplaciente. De hecho, creo que a mucha gente a la que le molestó el contenido es porque, de algún modo, el texto le ponía un espejo enfrente y no le gustó lo que veía. Era una auténtica bocanada de aire fresco escuchar (o leer) a alguien que censuraba abiertamente a quienes despreciaban el talento de Manu Chao por ser un perroflauta o hacían gala de distinción cultural por seguir las recomendaciones de Radio 3, la FNAC o Babelia. Y lo era incluso aunque inmediatamente después cayera en la trampa de valorar la importancia de la cultura en función del número de gente a la que alcanza. Quizá ir de sibarita con gusto minoritario sea puro esnobismo, pero alabar una música determinada por el mero hecho de que la consuman las masas tampoco parece un criterio muy sólido. Sobre todo, si consideras que la ruta del bakalao fue «un laboratorio de investigación sonora».

Sin ser amigos del alma, Víctor y yo nos conocíamos por haber coincidido en festivales, conciertos y la revista Rockdelux, así que le propuse presentar el libro en Valencia. Y así lo hicimos, el mismo mes en que se publicó, en el marco de la Universidad, con gran afluencia de público ante la expectación que había despertado su aparición.

Es innegable que en el libro se abordaban cuestiones de enorme interés, como la progresiva conversión de medios críticos e independientes en publicaciones ‘de tendencias’ (es lo que tiene depender de la publicidad, que acabas teniendo secciones de Lifestyle) o la relación entre los hipsters y la gentrificación de las ciudades. El problema era que, a menudo, la defensa de los argumentos era demasiado endeble, como el caso en el que, precisamente hablando de la transformación de los barrios populares, se apoya en el comentario de un albaceteño afincado en Berlín que no quiere «que conviertan la capital alemana en Barcelona». El chiste se cuenta solo. Como el hecho de que el libro sea una denuncia del reaccionarismo indie y de las élites culturales por parte de alguien que ha terminado convertido, precisamente, en un reaccionario de manual, capaz de armar un reportaje repleto de información sesgada sobre «los chiringuitos culturales subvencionados de la izquierda» a partir de los testimonios de dos informadores anónimos y un exalto cargo nombrado por Vox.

Pero en 2014 Lenore todavía llamaba a Alfonso Ussía «rancio columnista», rechazaba el discurso de Intereconomía y denunciaba que la cultura popular se hubiera «vendido al sistema» y que «la música, moda y películas son parte integral de él, prácticamente su brazo publicitario». Es decir, lo que venía sucediendo en Estados Unidos desde los años cincuenta.

El libro está plagado de párrafos que seguramente hoy Lenore rechazaría, como aquel en que afea a los hipsters que sientan «su libertad restringida por el imperativo de respetar a los colectivos discriminados (sean mujeres, negros o sencillamente pobres)». Actualmente, en cambio, se lamenta de que la cultura woke cercene nuestra libertad de expresión. El año pasado, Lenore reportaba la llegada de Shakira «al trono del planeta pop» y elogiaba «su música, su inteligencia y su capacidad de adaptación». En Indies, hipsters y gafapastas, sin embargo, acusaba a la estrella colombiana de grabar «himnos asépticos y previsibles» a los que ponía «un poco de pimienta» explotando los hallazgos de Venus X, y a ‘Waka Waka’ de ser un plagio (denunciado) de Golden Sounds, aunque en este caso el malo de la película era Diplo, también productor de Arular, que seguramente a esas alturas ya había dejado de ser uno de los discos internacionales esenciales de su colección. También acusaba a Sonic Youth de no hacer himnos antimilitares (como si estuvieran obligados), olvidando temas del grupo como ‘Teenage Riot’ o, sobre todo, ‘Youth Against Fascism’. Quizá no fue el ejemplo mejor escogido, pero denota la arbitrariedad de muchos de los que salpican el texto.

Y tampoco su defensa del reggaeton y otros géneros populares frente al divismo en que habían caído los popes del indie, el rock o el hip hop ha resistido el paso del tiempo. Resulta que, oh sorpresa, las estrellas son todas iguales, independientemente del estilo musical que practiquen. Así habla Bad Gyal en 2024: «Creo que con los años me he vuelto más pija. Me gusta mucho ir a restaurantes caros y no voy a trabajar en cualquier coche, necesito una furgoneta. Tengo muchas exigencias. Me he vuelto muy diva, es así. Y tampoco me avergüenzo».

En la coda final del libro, titulada ‘¿Se acabó la tontería?’, llega el remache. El 15M, creía Lenore, iba a cambiar las cosas. En un texto que citaba a Sergio del Molino y acusaba a Jot Down de formular las mismas preguntas a Ada Colau que le haría ABC o La Razón, Víctor hacía su particular apuesta por «una cultura que sea un derecho, que se traduzca en recursos y que no esté sometida por completo al mercado», un buen eslogan para postularse como candidato a algo.

Lenore no estaba solo. Otros colaboradores de Rockdelux, como Nando Cruz, también habían puesto el punto de mira de la crítica en cuestiones extramusicales. Difícil olvidar su artículo ‘El rock escultura’ (2012), con motivo de un concierto de Wilco en el Gran Teatre del Liceu, haciendo hincapié tanto en el elitista recinto escogido como en el desorbitado precio de las entradas. De hecho, poco después de Indies, hipsters y gafapastas llegó Pequeño circo (Contra Editorial, marzo 2015), una voluminosa historia oral del indie en España que en algunos aspectos compartía enfoque con el libro de Lenore. Ambos periodistas coincidieron por entonces en alguna charla y se lanzaron piropos mutuamente. Ya no. Porque mientras Cruz ha continuado ejerciendo un periodismo crítico centrado en la denuncia de cómo las prácticas del turbocapitalismo afectan a la cultura (demoledor su trabajo en torno a los macrofestivales), Lenore se ha ido escorando cada vez más hacia la ultraderecha y acercándose a personajes como Roma Gallardo, Alberto Olmos o Vito Quiles en su obsesión enfermiza por desenmascarar la ideología woke y la plaga progre que, al parecer, nos asola. También compartió durante un tiempo conferencias a dúo con Nega, de Los Chikos del Maíz, que había publicado La clase obrera no va al paraíso. Crónica de una desaparición forzada (Akal, 2016), escrito junto a Arantxa Tirado, presentado en sociedad por Pablo Iglesias y con prólogo de (¿lo adivinan?) Owen Jones. En València, en diciembre de 2017, Lenore y Nega hablaron en la Biblioteca de Patraix sobre ‘Literatura, lenguaje y cambio social’, coincidiendo en muchos de sus postulados. Ya no. Tras salir de gira juntos, las posiciones ideológicas de uno y otro se fueron distanciando hasta que algunas sonadas trifulcas públicas en twitter dieron al traste con su relación. Nega, con todas las objeciones que se puedan hacer a su discurso, sigue en la izquierda.

El arrebato

Es inevitable preguntarse por la delirante deriva de Lenore en la década transcurrida entre la publicación de su panfleto y su papel protagónico en think tanks de Vox. Como es bien sabido, el ascenso del movimiento 15M se articuló políticamente en Podemos, partido que experimentó un crecimiento tan rápido que incluso se llegó a postular como alternativa al bipartidismo que representan PSOE y PP. De hecho, en las elecciones de 2015 obtendría el 20,68% de los votos (69 diputados) y acabaría llegando al Gobierno. Se puede intuir que algo sucedió en el entorno de los círculos de Podemos, con los que estaba muy conectado, que detonó el inicio del viaje de Lenore hacia la extrema derecha, que le ha llevado a donde está ahora y que explica la inquina que despliega sin descanso contra el partido.

Con todo, el de Lenore no es un caso excepcional, ni mucho menos. Sin salir de València, podemos encontrar también a un periodista desencantado del 15M como él, que no tiene rubor en contribuir a blanquear la colonización genocida de América; o a una crítica de arte ‘independiente’ que no pierde ocasión de lanzar alabanzas a la ultraderecha en sus redes; o a un crítico que en 2015 se presentaba a las elecciones de su localidad en el puesto número 2 de la lista de Izquierda Unida y ahora se hace fotos sonriendo en carpas de Vox. Son, ya se sabe, librepensadores que reclaman su derecho a expresarse sin ataduras y, de paso, ver si cae algo.

Al final, volver a Indies, hipsters y gafapastas diez años después ha tenido algo de revelación. No tanto por el contenido del libro como por el giro copernicano protagonizado por su autor. Porque cambiar de opinión y modificar el criterio personal puede resultar sano y enriquecedor, y además demuestra que somos capaces de evolucionar. Incluso puede suceder más de una vez. En el caso de Lenore, así fue: de indie elitista a progre concienciado, y de ahí a la ultraderecha. Cosas más raras se han visto, como que Federico Jiménez Losantos militara en la organización comunista Bandera Roja. El problema es perder cualquier atisbo de credibilidad por el camino.

Ago 5, 2024 | Cine

En 1995, Mostra de València había dejado de ser un festival de cine centrado de manera exclusiva en el cine procedente del ámbito geográfico mediterráneo y era habitual que, cada mes de octubre, visitaran la ciudad estrellas más o menos mediáticas, para dar glamour al certamen. Una de ellas fue Tippi Hedren, que despertó gran expectación no tanto por su carrera cinematográfica, sino porque para la prensa, en aquel momento, era la suegra de Antonio Banderas, ya que estaba casado con Melanie Griffith. Esta entrevista apareció en Cartelera Turia el 23 de octubre del 95. Cuando acabamos de hablar, con gran amabilidad y tacto, me dio las gracias por haber llevado la entrevista hacia cuestiones relacionadas con su trabajo como actriz. Estaba harta, confesó, de responder a preguntas sobre su yerno.

Para algunos iba camino de convertirse en la nueva Grace Kelly y para otros solo fue el último capricho femenino de Hitchcock, que la desplazó cuando se sintió rechazado. Tippi Hedren, la inolvidable protagonista de Los pájaros y Marnie, la ladrona, estuvo en Valencia para aportar a la inauguración del festival las gotas de glamour que solo las estrellas de Hollywood poseen. Se conserva espléndida a sus sesenta años, aunque actualmente está más interesada en la defensa de los animales que en trabajar para el cine, un medio de cuya historia ya forma parte.

Siempre se comenta que su descubridor fue Alfred Hitchcock, pero usted debutó en 1950, a la edad de quince años, en La sensación de Broadway (The Pretty Girl, Henry Levin). ¿Como lo recuerda?

En aquella época yo ya trabajaba como modelo, y para hacer la película necesitaban a unas cuantas, entre las que me incluyeron. Interpretaba a Miss Refrigerador o Miss Hielo, no lo recuerdo bien. Fue solo una aparición muy pequeña, y por entonces yo no me había planteado ser actriz. De hecho, durante mi aparición ni siquiera me movía. Solo tenía que permanecer de pie, posando.

¿Como apareció Alfred Hitchcock?

Yo estaba trabajando en Nueva York, donde rodaba bastantes anuncios publicitarios para televisión. Un día, su mujer y él me vieron en un spot que les gustó, porque contaba una pequeña historia e implicaba cierta interpretación, así que decidió conocerme. Un ejecutivo de los estudios Unviersal me llamó y me dijo que había un director interesado en mí, pero no me reveló quién era. Durante todo el proceso, nadie me dijo el nombre. Era como un juego, porque cada vez que yo preguntaba, los responsable de la productora se limitaban a sonreír y no me respondían. Unos días después, fui a ver a un agente de la MCA, que por entonces no era tan grande como ahora, sino una simple agencia, y me dijo que Hitch quería firmar un contrato conmigo. ¡Fue increíble, absolutamente increíble, como un regalo servido en bandeja de plata!

Hitchcock pidió a Edith Head que le diseñara ropa exclusiva y le hizo pruebas sin descanso. ¿Se considera una creación suya?

Pienso que él creía que yo era una creación suya. Lo cierto es que las pruebas que me hizo fueron extraordinarias y muy complicadas. Normalmente, un screen test dura cinco o diez minutos, y los míos se prolongaron durante tres días. Los hicimos con un equipo de rodaje completo y utilizando los guiones de Atrapa a un ladrón, Rebeca y Encadenados. Eran tres tipos de mujer totalmente diferentes. Y no solo pidió trajes exclusivos, también hizo viajar a Martin Balsam desde Nueva York hasta California para que me diera las réplicas. Fue como una gran producción.

¿Conocía las películas de Hitchcock?

Sí, siempre había sido una gran fan suya. De sus películas y de sus shows televisivos. Me gustaba todo lo que hacía porque sabía dotarlo de intriga. Era un gran contador de historias, fascinante. Dominaba perfectamente el suspense. Era un maestro. Todo aquel que estudie cine debería empezar por estudiar a Hitchcock.

¿Maltrataba tanto a los actores como se ha dicho?

Realmente no lo creo. Y la prueba es que muchos de los actores que trabajaron con él rodaron varias películas a sus ordenes. Eran amigos. Hitch elegía muy bien a los actores, sabía lo que quería, y tenía una capacidad especial para dirigirlos y hacerlos sentirse cómplices.

Durante los sesenta rechazó muchas ofertas para hacer películas de terror. ¿Por qué?

La mayoría eran productos gore tipo Viernes 13, demasiado explícitos y desagradables, con mucha violencia. Horrorosos. La gente me reprochaba haber trabajado con Hitchcock y después rechazar estas películas, pero Hitchcock no hacía films de horror, sino de suspense. Él nunca era explícito, no mostraba cómo ocurrían los crímenes.

¿Fue difícil el rodaje de Los pájaros?

No especialmente, aunque el hecho de rodar con animales lo complica todo. En la escena en que los pájaros entran en la habitación bajando por la chimenea y atacan a quienes habitamos la casa, tuvimos problemas, porque en lugar de revolotear por la estancia, los animales se iban posando suavemente en los sofás y las mesas. Para solucionarlo, Hitchcock pidió a la Disney que dibujaran los pájaros en transparencias y los añadieran después, así que tuvimos que reaccionar ante nada. Fue muy divertido trabajar de ese modo.

Sus relaciones con Hitchcock acabaron bastante mal. ¿Cree que eso perjudicó a su carrera?

Por supuesto, Hitch me dijo que arruinaría mi carrera y lo hizo. Después de Marnie, la ladrona, me impidió trabajar con otros directores diciendo que yo no estaba disponible. Me tenía bajo contrato, yo no podía hacer nada. Nunca intenté romper el trato porque, de alguna manera, él había sido mi entrenador, y yo albergaba sentimientos contradictorios hacia él. Solo hice otra película importante después, La condesa de Hong Kong, y creo que Chaplin me contrató únicamente como afrenta hacia Hitchcock.Los dos eran grandes genios del cine.

Por último, una curiosidad. Michael Caine cuenta en su biografía que durante el estreno de Alfie (Lewis Gilbert, 1966) en Londres tuvo que sacarla de la sala porque se desmayó en la escena del aborto. ¿Es cierto?

¿Eso dice? Ja, ja, ja. No lo recuerdo, pero sí es cierto que aquella escena siempre me ha impresionado, me parece muy trágica, terrible, y muy real. Tuvo un efecto desagradable en mí. Supongo que la anécdota es cierta, porque Michael siempre quería que le acompañara en los estrenos, decía que le traía suerte, y Alfie fue un éxito.

Jun 18, 2024 | Libros, Música

Aunque se publicó en enero y ya estamos a mediados de junio, me ha sido absolutamente imposible encontrar en internet una sola reseña de “Vida y muerte del bacalao”, de Eduardo Leste Moyano. Quizá mi búsqueda no ha sido lo suficientemente exhaustiva, o es posible que las críticas solo hayan aparecido en papel y no en formato digital, pero el caso es que ninguna publicación especializada se ha hecho eco de la aparición de este ensayo publicado por la Universitat de València. Y no deja de llamar la atención, ya que aborda un fenómeno musico-social que en los últimos años ha gozado de inusitada exposición mediática. De hecho, se podría decir que recientemente hemos asistido a una rehabilitación en toda regla de un periodo de la cultura juvenil valenciana que había sido estigmatizado desde la segunda mitad de los noventa. Lejano ya “En éxtasi” (Ara Llibres, 2004), el ensayo pionero de Joan M. Oleaque, únicamente publicado en catalán, y con la denostada ruta del bakalao ya presente como telón de fondo en la novela “Destroy. El corazón del hombre es un abismo” (Llibres de la Drassana, 2015), de Carlos Aimeur, el verdadero proceso de recuperación de aquella escena valenciana se inició con “¡Bacalao!” (Contra Editorial, 2016), una historia oral firmada por el DJ y periodista Luis Costa que reactivó el interés por la época y consolidó una idea que llevaba tiempo fraguándose: València había sido un referente musical de vanguardia en los ochenta que fue ignorado sistemáticamente y que urgía resituar a nivel cultural. Empezaron a multiplicarse los artículos en prensa y a celebrarse mesas redondas y, de repente, dio la sensación de que València había estado al nivel (si no por encima) de Nueva York, Berlín o Londres, sin que quienes estábamos allí entonces nos hubiéramos enterado, todo hay que decirlo. Y el efecto bola de nieve no se hizo esperar.

Así, Barlín Libros recuperó en 2017 el ensayo de Oleaque y lo tradujo por primera vez al castellano, con un par de matices importantes: por un lado, le cambió el subtítulo. Del Drogues, música màkina i ball: viatge a les entranyes de «la festa» se pasó a El bakalao como contracultura en España, un cambio en consonancia con el revisionismo que ya estaba tomando cuerpo. Por otro, al libro se añadió un prólogo de Kiko Amat, escritor de culto en el entorno de la modernidad y habitual en cualquier debate relacionado con las subculturas juveniles. De momento, lleva dos ediciones. Hasta el ínclito Chimo Bayo publicó una novela, “No iba a salir y me lié” (Roca Editorial, 2016), coescrita con Emma Zafón, pero el remate de la operación volvería a llegar de la mano de Barlín, que editó “Ruta gráfica. El diseño del sonido de Valencia” (2022), el lujoso catálogo de gran formato correspondiente a la exposición del mismo nombre, donde se recogía la abundante cartelería que acompañó la eclosión y desarrollo del bacalao y que tuvo lugar nada menos que en el IVAM. La exposición, comisariada por Alberto Haller (Barlín) y los DJ’s Moy Santana y Antonio José Albertos, culminaba un proceso de legitimación que seguramente nunca aspiró a tanto: ocupar las flamantes paredes de un Instituto de Arte Moderno. El título de la muestra evitaba la palabra bacalao y el contenido reivindicaba la presencia de numerosos artistas gráficos e ilustradores en el foco de la también llamada movida valenciana.

En 2023 llegaría “Historia verdadera de la ruta del bacalao. Extended mix” (NPQ Ediciones), donde Miguel Jiménez, que fue uno de los protagonistas de la escena (y una de las voces incluidas en el libro de Luis Costa) decidía dar su particular versión de los hechos, reivindicándola como la “verdadera” desde el título y ampliando el número de protagonistas. Si hasta entonces abundaban los testimonios de disc jockeys, disqueros y periodistas, Jiménez extiende el marco de referencia a empresarios hosteleros, camareros o relaciones públicas. En el momento de escribir estas líneas, ha alcanzado su tercera edición. Y como nadie quiere quedarse sin dar su versión de los hechos, el DJ Tony Vidal “El Gitano”, conocido por su trabajo en algunas de las cabinas con más pedigrí de la época, y también presente en el libro de Costa, ha publicado una memorias tituladas “No es fácil ser Dios” (NPQ, 2023). La lista, de momento, se completa con «La ruta 1987-1990», un libro de la editorial Ojos de Buey que recupera el archivo personal de Susana Oliva, una serie de álbumes de fotos que tomó a sus amigos en los años de la Ruta de Bakalao.

La fiebre se ha extendido de tal manera que ya empieza a ser objeto de revisión la escena electrónica posterior a la muerte del bacalao. Alberto Solá y Pablo Ferrer recurren también al formato de historia oral en “Génesis. Escena clubber posbacalao en la Comunitat Valenciana. 1996-2010“ (Sargantana editorial, 2023), dando el primer paso hacia su mitificación. Aunque es casi imposible conocer cifras reales de ventas, también va por la segunda edición. Es decir, que el tema parece seguir siendo de interés.

No solo desde el papel impreso hemos asistido a la reivindicación del bacalao. En 2017, Eugenio Viñas dirige «Valencia Destroy», un podcast por entregas que pone el acento en la participación de figuras de la sociedad, la política y diversas esferas artísticas al margen de la música, con objeto de dotar de autoridad al relato.

Y el audiovisual tampoco se queda atrás. Documentales y reportajes televisivos aparte (algunos de ellos, realizados en pleno apogeo de la ruta), la red de discotecas de la periferia valenciana de los 90 ya es el telón de fondo en el thriller «El desentierro» (Nacho Ruipérez, 2018). Al año siguiente, Jordi Casanovas sitúa en el mismo entorno una de las tres tramas interconectadas de su obra de teatro «Valenciana», que acaba de ser adaptada al cine por Jordi Núñez. Y en 2023, Óscar Montón dirige «Quan no acaba la nit», la historia de un grupo de jóvenes que se ven envueltos en asuntos turbios derivados de su afición a la fiesta. Sin olvidar la serie de televisión «La ruta» (2022), creada por Roberto Martín y Borja Soler, producto «de calidad» que recibe el beneplácito de la crítica y pone una piedra más en el proceso de recuperación de la escena. Aunque, para ser justos, el auténtico pionero en el terreno cinematográfico fue el cineasta underground Sergio Blasco, que en 2002 ambientó en la ruta nada menos que una película porno, titulada «Nena, dame bacalao».

Frente a todo este despliegue, que obtiene el correspondiente eco en medios generalistas y especializados, el ensayo de Eduardo Leste ha pasado desapercibido, quizá por su condición de estudio académico (ya se sabe que el ámbito universitario es particularmente endogámico). Y podría entenderse si se interpretara que el libro es una nueva vuelta de tuerca a un asunto del que, como se puede comprobar, hemos sufrido sobredosis en los últimos tiempos. Sin embargo, llama la atención ese silencio porque, precisamente, no se trata de «más de lo mismo», ni mucho menos.

El enfoque de «Vida y muerte del bacalao. Usos, transformaciones y olvidos en un proceso de patrimonialización cultural» se distingue del material existente previo por dos motivos fundamentales, que además son de gran importancia. Uno de ellos, a diferencia de aportaciones anteriores, es que no tiene como objetivo configurar el relato, sino analizarlo, y además desde un punto de vista totalmente inédito, ya que, por primera vez (con la excepción de algunos apuntes en el trabajo de Oleaque), da voz y protagonismo a quienes nunca los han tenido. O lo que es lo mismo: al público, a los usuarios, a los chavales que se pasaban el fin de semana de fiesta. No a los empresarios, los disqueros, los periodistas, los músicos, la intelligentsia local, los disc jockeys o los promotores, sino a la gente anónima sin la que, es evidente, no hubiera existido ruta alguna. «En el caso del proceso de patrimonialización del bacalao […] veremos cómo ésta compite con otros actores que tienden a apropiarse del proceso, como algunos DJ y periodistas, cuya presencia mediática termina por invisibilizar a la mayoría de los miembros de la escena neobakala», comenta el autor, cuyo trabajo se orienta en la dirección opuesta. Y añade, en relación a la época dorada del bacalao en los 80, y a riesgo de desatar la polémica en la terreta: «Los Dj’s no eran tan relevantes en este periodo y, sin embargo, se han apropiado del fenómeno, dejando de lado lo más importante de este, es decir, los miles de jóvenes que lo protagonizaron».

En este sentido, la aproximación de Leste contextualiza el fenómeno como tampoco se había hecho hasta el momento, poniendo sobre la mesa cuestiones de clase, entorno económico, hábitos en el vestir, periodo histórico y situación política del país. Dicho de otro modo: inscribe el bacalao en unas lógicas capitalistas que no se pueden eludir si se pretende analizar su significación con un mínimo rigor.

Y frente al discurso que, para ensalzar los primeros tiempos de pureza del bacalao, degrada los últimos años de la ruta, haciendo despectivo hincapié en que la k sustituyó a la c y el bacalao pasó a ser bakalao, habitualmente acompañado de afirmaciones relativas a su escaso nivel musical, Leste no duda en afirmar que esa actitud demuestra que «la demonización de la producción cultural de la clase obrera empezó desde muy pronto».

Cabe señalar, y no es un dato baladí, que el libro se centra en la escena electrónica madrileña. A partir de una primera aproximación al fenómeno que tiene su raíz en València, Leste se traslada a la capital para analizar usos y conductas de bacalas, bakalas y vakalas (nuestros makinetos). Pero lo curioso (o puede que no tanto) es que apenas hay diferencias con respecto a lo que sucedía en València. Cambian los nombres de las discotecas, pero la música y el paisaje humano es el mismo, por lo que las conclusiones del estudio son perfectamente extrapolables.

La otra novedad que aporta «Vida y muerte del bacalao» es que extiende su análisis a lo que el autor llama neobakalao, también conocido como remember. Y, otra vez, las fiestas conmemorativas que describe en celebración de los buenos tiempos de las salas madrileñas son como las que aún tienen lugar en València recordando los años dorados de ACTV o Chocolate. Después de un lúcido segmento sobre la muerte del bacalao, en el que se implica a la clase política y los medios, el libro se centra en un último tramo que pone bajo el foco esa mirada retrospectiva desde el presente hacia lo que fue el bacalao, donde queda expuesta a la perfección la operación nostálgica en la que se enmarcan todos los objetos culturales (libros, películas, series, exposiciones, etc.) mencionados hasta ahora. Lo que se pretende catalogar como historia o memoria no es sino nostalgia selectiva, construcción de un relato que Eduardo Leste de algún modo desenmascara o, al menos, relativiza. No dejan de resultar significativos apuntes como el que constata que «flyer es el nombre anglosajón que se le dio a los pases cuando la música electrónica trataba de legitimarse en España, cuando el bakala pasó a ser un clubber y el bakalao música electrónica«. Observaciones que además alcanzan ya a operaciones como la de «Génesis», citado anteriormente, y que hacen del ensayo de Leste una herramienta fundamental en el debate sobre el bacalao, especialmente por su abordaje del fenómeno por primera vez desde la perspectiva académica. No obstante, el libro también tiene sus debilidades.

De hecho, y como suele suceder a menudo, da la sensación de que «Vida y muerte del bacalao» es un extracto adaptado al formato libro de una parte de la tesis doctoral del autor, «Memoria y nostalgia en la industria musical: el caso de la música electrónica», por la que recibió sobresaliente cum laude en 2018, así como de otros artículos académicos en torno al tema que ha publicado en los últimos años. Esto explicaría, por ejemplo, los numerosos descuidos en una bibliografía que referencia ediciones españolas de algunas fuentes, pero de otras no y, sobre todo, que omite numerosas referencias que aparecen en el texto, incluidos artículos del propio autor. Tampoco se explica que se haya ignorado entre esas mismas fuentes la nutrida aportación bibliográfica sobre el tema de Pascal Ibiza, por mucho que haya que acercarse a ella con extrema precaución. Y, desde luego, no es de recibo que, en alusiones a «¡Bacalao!», el libro de Contra Editorial, llame hasta tres veces Jordi Costa a Luis Costa. Más aún: es en su aproximación al bacalao valenciano donde se detectan más inconsistencias en el discurso, con varias argumentaciones sustentadas en unos «parece que» bastante cuestionables en un trabajo de corte académico. Otras erratas que chirrían son, por ejemplo, la confusión con marcas como Thrasher (escribe Trasher) o Powell Peralta (que en alguna ocasión denomina Power). Seguramente se trata de detalles que hubieran sido subsanables mediante una revisión atenta del texto, pero afean el producto final. Minucias, en todo caso, que no empañan el discurso principal de un trabajo serio y que posee la mejor virtud que puede atesorar un ensayo: la de generar debate.