May 27, 2024 | Música, Periodismo

Del mismo modo que seleccionar películas para un festival de cine no consiste en pasarse el día viendo obras maestras y conociendo a directores famosos, el periodismo cultural, sobre todo cuando se ejerce en medios generalistas, tampoco significa dedicar la mayoría del tiempo laboral a tener el privilegio de conversar con tus ídolos. Más bien al contrario: es un trabajo bastante más rutinario (y menos glamuroso) de lo que se supone. Es cierto que a veces es un placer sentarse ante personajes de leyenda y charlar con ellos durante un rato sobre los temas más diversos, pero tampoco conviene mitificar el asunto. Gran parte del tiempo disponible se consume hablando sobre su nueva obra (que puede ser interesante o totalmente prescindible), y se quiera o no, un porcentaje muy elevado de las preguntas que hace el periodista son las mismas en todos los países e idiomas, por lo que el artista contesta muy a menudo con el piloto automático puesto. Y por mucho que luego te jactes en las redes de haber compartido esos minutos con el famoso de turno, ambos estabais trabajando, no de copas. Amigos, en el negocio, pocos. Cada uno va a lo suyo: él o ella, a venderte el disco o la película que le ha llevado a hacer la ronda promocional de rigor; tú, a tratar de conseguir, al menos, un titular decente y alguna declaración que valga la pena.

Dicho esto, admito que casi siempre me lo he pasado bien en las entrevistas. Dinámicas promocionales aparte, me consideraba afortunado de poder hablar con algunos creadores a los que he seguido durante años, y más allá de las preguntas obligatorias en cada ocasión (siempre relativas a la obra motivo del encuentro), me gustaba poder hacer las cuestiones que me interesaban como aficionado, más que como periodista. Trataba de satisfacer mi propia curiosidad, pensando que no sería el único interesado en esas cosas que preguntaba y que quizá eran las mismas que quería saber el lector. Un ejemplo: En 1998, Lou Reed editó Perfect Night: Live in London, un directo que, me perdonarán sus fans acérrimos, es una mera anécdota en su carrera, pero que Reed se empeñó en grabar para dejar constancia de las prestaciones de un pedal de guitarra creado especialmente para él y llamado feedbacker. Antes de entrevistarlo, te advertían: “Está obsesionado con el pedal, es su tema de conversación favorito ahora”. Si además se añadía al asunto su fama de dejar conversaciones a medias, se imponía empezar con buen pie y hablar del dichoso cacharro. Así lo hicimos (compartí el rato con el periodista vasco Josu Olarte, y firmamos el texto a medias). Un rato después, el viejo gruñón se había relajado y no tuvo problema en explayarse sobre su relación creativa con su pareja, Laurie Anderson, un tema que la compañía de discos te sugería evitar, “no vaya a enfadarse”. Para ganar, hay que correr riesgos.

El marco ideal para estos intercambios, claro, era (y es) el del encuentro presencial, sin límite de tiempo (o con una duración holgada) y solo ante el artista, no en rueda de prensa o charla compartida con otros periodistas. Algo que cada vez se da menos.

También hay que admitir que no todos los encuentros son memorables. Muchos de ellos respiran el aire funcionarial de cualquier trabajo, algo que, siento decirlo (en realidad, no), me ha pasado mucho con músicos españoles. Peor aún, la conversación también podía empezar con mal pie y no enderezarse nunca. No fue fácil, por ejemplo, lidiar con unos hermanos Reid (The Jesus & Mary Chain) tan resacosos que apenas balbuceaban sus respuestas.

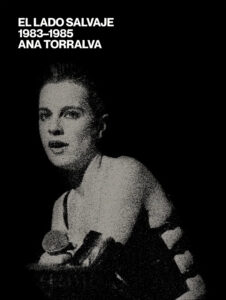

Curiosamente, una de las conversaciones más tensas que recuerdo haber tenido no fue cara a cara, sino por teléfono, medio que se fue imponiendo cuando las discográficas decidieron ajustar presupuestos y dejar de traer a algunos artistas internacionales a España. Fue el caso de Mike Oldfield, que no era precisamente un principiante, pero con el que la única opción de entrevista era mediante llamada. Mi interés en Oldfield era nulo, máxime cuando además presentaba Tubular Bells 2003, la enésima vuelta de tuerca a su disco más exitoso. No obstante, entendía que habría lectores que seguían su trayectoria y podían estar interesados en lo que tuviera que decir. Pero si mi talante no era precisamente el más entusiasta, el suyo tampoco. Y la conversación se desarrolló por unos derroteros que nos llevaron a un toma y daca breve, pero intenso y con puñeterías por ambas partes, de tal modo que la única manera de hacer el artículo era reproducir el intercambio verbal tal y como se había producido, en estilo directo, añadiendo solo una escueta introducción. Eso sí, me reservé la prerrogativa de titular posteriormente como me pareció conveniente. Es decir, con bastante sorna. Sin más, así fue el asunto, que apareció publicado originalmente en el suplemento Neo-La Cartelera del diario Levante, el 25 de julio de 2003.

¡CAMPANA Y SE ACABÓ!

Hace treinta años que apareció Tubular Bells. Tres décadas en las que Mike Oldfield ha vendido millones de discos y se ha convertido en un referente para infinidad de artistas. Es un veterano y, como tal, es capaz de mantener las distancias en la conversación, escapar de cuestiones incómodas e incluso de adelantarse a los periodistas. «Si quieres saber por qué he publicado Tubular Bells 2003», explica sin que se le pregunte, «es porque en 1972 no tuve tiempo suficiente para grabarlo adecuadamente. Cuando lo escuchaba me sentía decepcionado, sabía que podía hacerlo mucho mejor. Y he esperado tanto porque en el contrato había una cláusula que me impedía hacerlo en veinticinco años».

¿No crees que cada disco es producto de su tiempo y es mejor no volver sobre él?

Esa es tu opinión. Yo no la comparto.

Lo digo porque lo que has hecho es como un remake cinematográfico, que generalmente carecen del más mínimo interés.

Te he dado las razones de por qué lo he grabado de nuevo. No me paso el tiempo pensando en el porqué de las cosas. Pero cada uno tiene su opinión.

Has publicado Tubular Bells 2, Tubular Bells 3, The Millenium Bell, una versión orquestal y ahora Tubular Bells 2003. ¿No te parece que ya es suficiente?

Sí, estoy de acuerdo. No habrá nada relacionado con Tubular Bells nunca más.

Para mucha gente en España, Tubular Bells es «la música de El exorcista». ¿Te agrada esa identificación entre el disco y la película?

No lo sé… En realidad, no me importa. Hace muchos años que no veo la película, no es lo mismo que si fuera una comedia.

Cuando apareció Tubular Bells, en 1973, se convirtió en un disco de referencia, pero ahora grabas álbumes como Tres lunas, que se presenta como música chill out. ¿No te ha ocurrido como a David Bowie, que también pasó de precursor a seguidor de modas hasta desorientarse del todo?

(Resopla y duda un rato) La gente ha dicho muchas cosas a lo largo de los años. Por ejemplo, que Tubular Bells fue el inicio de la música ambient, pero también que era una porquería para dinosaurios. Yo no puedo ser responsable de lo que la gente dice o piensa en todo el mundo. Mi trabajo es hacer música del modo en que considero en cada ocasión que debo hacerla. No escucho las opiniones ajenas.

Pero sí opinas sobre otros. A finales de los 70 dijiste que «el punk es la forma de ser incapaz de expresarse». ¿Sigues pensando lo mismo?

Bien… No puedo hablar por el resto del planeta, pero en mi país, Inglaterra, se hace mucha música que me hace sentirme avergonzado, reciclaje de melodías que he escuchado miles de veces antes. Los músicos crean las canciones con programas de ordenador y los compositores se limitan a reescribir cosas hechas. Es un asunto que no tiene nada que ver con la música, sino con el comercio, como si fuera un nuevo tipo de champú. Es una pena: la música inglesa fue la mejor, pero ahora es la peor.

Treinta años después de su publicación, ¿cómo valoras las influencia ejercida por Tubular Bells?

Es lo que me dice la gente, pero la mayoría de las veces me entero de estas cosas haciendo entrevistas, como ahora. Creo que es una muy buena pieza musical, especialmente para un artista tan joven [N. del A.: Oldfield tenía 20 años cuando lo publicó]. Siempre quise regrabarlo y, ahora, por fin, he podido.

¿Por qué algunos músicos intentasteis, en la segunda mitad de los 70, convertir la música rock en algo adulto y trascendente?

Nunca traté de transformar la música, simplemente quería grabar mi disco. Tenía unas ideas musicales y las grabé, tan simple como eso.

¿No crees que la música pop…

(Interrumpe) Mira, tú eres periodista musical, tú tienes opiniones sobre las cosas. Yo soy músico, simplemente hago música, no trato de hacer otra cosa. Me gusta componer, el proceso, etc.

Pero admites que…

(Vuelve a interrumpir) Si hay dos palabras que odio son «¿por qué?» y «pero». Intenta no decirlas.

Pero (risas) tu música se inscribe en una industria, con sus reglas de funcionamiento. No puedes aislarte en esa concepción del músico.

Hazme preguntas, no quiero discutir contigo. No me pidas opiniones, porque a veces no tengo opinión sobre algunas cosas. Por ejemplo, el significado del núcleo de los átomos. Nunca me lo he planteado.

¿Puedes hacer algún comentario sobre la gente que cree que has hecho tantos Tubular Bells porque es como una marca de fábrica, una manera fácil de vender discos?

¡Eso es basura! En realidad, vuelves a preguntarme por qué: ¿Por qué grabé Tubular Bells 2? ¿Por qué grabé Tubular Bells 3? ¿Por qué los periodistas os pasáis la vida preguntando por qué? La única respuesta es que fue un placer para mí, y lo necesitaba, esa fue la razón.

Preguntar es parte de mi trabajo. ¿Hay algún grupo actual que te resulte interesante?

No escucho música.

¿Por qué?

(Risas) He escrito y tocado música durante toda mi vida, así que cuando no estoy haciéndolo me gusta que mi entorno sea silencioso. Prefiero escuchar a los pájaros hablando entre ellos en el jardín de mi casa y ese tipo de cosas.

No entiendo que si, como dices, no escuchas música, puedas afirmar categóricamente que la música británica actual es la peor.

Oh, bueno, de eso te das cuenta simplemente cambiando canales en la televisión y viendo los shows pop, donde es imposible encontrar algo interesante.

Dado que Tubular Bells no puede considerarse un disco nuevo, ¿en qué estás trabajando ahora?

El próximo LP será una combinación entre música y realidad virtual, destinada a PC. No tiene nada que ver con el pop, que no hace más que dar vueltas una y otra vez sobre los mismo. Es una especie de experimento.

Oldfield mintió, porque en 2016 anunció que estaba trabajando en Tubular Bells IV. Para alivio de muchos, entre los que me incluyo, la cosa nunca pasó de la fase de proyecto, pero la gallina de los huevos de oro ya había sido exprimida de nuevo en 2013, con un disco de remixes titulado Tubullar Beats, y en 2023 aprovechó el Record Store Day para publicar Opus One, las maquetas que darían origen al álbum. Estaba en su derecho, por supuesto.

No sé qué hubiese pasado si la entrevista hubiera sido cara a cara. El teléfono no es lo mismo, pero al menos permite una conversación en tiempo real (así pude hablar también con Joe Strummer, por ejemplo). Poco después empezaría a hacerse habitual el intercambio vía email, mucho más impersonal. Recuerdo una propuesta de Rockdelux para realizar una entrevista por correo electrónico con Morrissey, con solo 24 horas para poder prepararla, la condición de no hacer preguntas sobre The Smiths y sin derecho a réplica. Decidí rechazarla. Me parecía poco tiempo para confeccionar un cuestionario sólido con el que enfrentarse a un personaje de sus dimensiones, y el método no permitía el intercambio de golpes que propicia una charla real. Otro compañero aceptó y se llevó aquella portada.

May 9, 2024 | Periodismo

Empecé a trabajar de manera continuada para el diario Levante en la segunda mitad de los noventa. Llegué a publicar bajo su cabecera durante dos décadas, pero nunca fui más que un colaborador externo, que escribía desde casa y acudía a la sede del periódico para entregar textos o mantener alguna reunión. La redacción era por entonces como las de las películas (en realidad, como las de todos los medios antes de las sucesivas crisis): decenas de mesas ocupadas por periodistas de las diferentes secciones, que parecían actuar como un solo hombre para conseguir que cada día las páginas que entraban en rotativas estuvieran llenas de información. Hoy, tras los numerosos EREs, la depauperación progresiva de contenidos y la manifiesta incapacidad demostrada por la prensa tradicional para adaptarse a la realidad digital, aquella imagen no es más que un recuerdo lejano, pero la verdad es que impresionaba asistir a aquel despliegue de actividad.

De todos los personajes que poblaban la plantilla del diario, el más enigmático para mí era el corrector. Su misión, como indica claramente la palabra, era la de corregir las posibles erratas en los textos antes de que llegaran a ser impresas en el papel. Esa función, de por sí, ya implicaba que debían estar muy bien preparados, porque igual caía en sus manos un texto deportivo que uno económico, así que, en teoría, tenían que saber de todo. Y más que los propios periodistas. En teoría, claro. De hecho, sabían tanto que a menudo corregían textos que, en realidad, no necesitaban corrección.

Recuerdo algunos episodios divertidos con ellos. Cada vez que, por ejemplo, escribía la crítica de un EP en un texto sobre música, indefectiblemente aparecía como un LP cuando el artículo salía impreso. Daba igual las veces que le dijeras a tu superior que EP era correcto, que correspondía a un formato de 7 pulgadas, como el single, pero con 4 canciones. Los correctores seguían poniendo LP.

Lo mismo pasaba si citaba al grupo norirlandés Therapy? Obviamente, el redactor se había equivocado y se le había colado un signo de interrogación al final del nombre, así que lo mejor era subsanar el error y quitarlo. Ni sabían de la existencia de la banda, ni de cómo se escribía su nombre. Pero tampoco preguntaban si había algún motivo para que ese signo de interrogación estuviera allí. Se quitaba y punto. El problema, además, era irresoluble, porque los correctores eran unos seres inaccesibles, con los que no se podía establecer diálogo alguno. Más de una vez lo solicité, y la respuesta era siempre negativa. Al parecer, habitaban en el Olimpo de la infalibilidad y no se podía perturbar su paz. Es decir, que se seguían imprimiendo erratas.

Hubo una edición del FIB en que Levante publicó un suplemento diario de 4 páginas haciendo el seguimiento del festival, y me tocaba hacer una columna desde Benicàssim al filo de la hora del cierre de edición. La dictaba por teléfono y en redacción se encargaban de escribirla. Aquel año actuaba Sonic Youth. Me recuerdo perfectamente dando instrucciones desde el auricular y remarcando varias veces al receptor de la crónica que el guitarrista se llamaba Lee Ranaldo. Incluso le dije: «No Ronaldo, como el futbolista, sino Ranaldo, con A». Al otro lado de la línea, el compañero lo captó: «Sí, no te preocupes, me queda claro». ¿Se imaginan lo que sucedió? Efectivamente, después el texto cayo en manos del corrector, que no tuvo ninguna duda y entendió que nadie puede llamarse Ranaldo, así que debía corregir la errata y escribir (¡sorpresa!) Ronaldo. Había que ver mi cara al día siguiente, desayunando con el periódico entre las manos y pensando en cómo había insistido en que se escribiera bien el apellido. Porque, a todos los efectos, quien no tenía ni idea del nombre era quien firmaba. El lector desconocía la existencia de esos seres perfeccionistas que vivían pensando que los periodistas no hacían otra cosa que cometer errores y que su misión era subsanarlos. Lógico, si eras tan tonto que ni siquiera eras capaz de saber el nombre de uno de los miembros del grupo cabeza de cartel.

A partir de cierto momento, y ante las numerosas negativas a mi demanda de hablar con los correctores, decidí desplazarme cada semana al periódico para imprimir mis textos y señalar con bolígrafo rojo las palabras que podían ser susceptibles de duda marcándolas como correctas, para que no las tocaran. Y aquello, al menos, funcionó.

También estoy seguro de que su trabajo sirvió para mejorar la calidad del periódico, solventar problemas de letras trabucadas, minúsculas que deberían ser mayúsculas y muchos otros detalles que, una vez resueltos, contribuían a la comodidad del lector. A mí me amargaron más de un artículo, pero no dudo que en numerosas ocasiones debieron corregir errores flagrantes que se me habían pasado por alto y que todos cometemos con más frecuencia de la que nos gustaría. Recuerdo uno que no rectificó un corrector, sino un colega: En una critica de un concierto de Dr. Feelgood para Cartelera Turia, hace ya décadas, mandé la reseña a la redacción comentando que en el bis habían tocado uno de sus grandes éxitos: «Roxanne». El compañero Juanma Játiva (nunca suficientemente ponderado como periodista musical, y ha sido uno de los mejores en Valencia) me llamó por teléfono al recibir el texto y me preguntó, con toda la razón del mundo, si la canción no sería «Roxette». Y tanto que lo era. La similitud entre los títulos me había provocado un cruce de cables y había escrito de manera automática el nombre del famoso tema de The Police. La llamada, esa llamada tan sencilla pero que parece que tanto cuesta hacer, evitó que saliera publicada la equivocación. Para gran alivio mío, no hace falta decirlo.

Sospecho que los correctores fueron de los primeros en caer cuando llegaron las remodelaciones de plantilla (el eufemismo habitualmente utilizado para no decir despidos), ya que su función no debía considerarse primordial. Además, los programas de escritura de los ordenadores ya traían sus propios correctores que, como todos hemos comprobado, funcionan a la perfección, ¿verdad? Como el del WhatsApp, más o menos.

Una función parecida a la del corrector me tocó desempeñar cuando fui coordinador de redacción de Efe Eme. Más de uno se sorprendería del estado en que llegaban a nuestras manos algunos textos de firmas más que contrastadas, que había que maquillar convenientemente. O que tocaba repasar con el autor para aclarar más de una duda. Del mismo modo, también seguí al otro lado y me tocó sufrir algunas modificaciones en artículos escritos para otras revistas porque el coordinador de turno pensaba que eras un ignorante (sí, se repite la historia) y te habías olvidado de algún dato que él consideraba importantísimo, que tú habías omitido conscientemente y que luego te encontrabas estampado en la página, se supone que «para mejorar tu artículo», pero sin consultarte sobre ello. En todas partes cuecen habas.

Pese a todas estas anécdotas y a los quebraderos de cabeza que me proporcionaron, últimamente me acuerdo muy a menudo de los correctores, pero por otro motivo. Leer la prensa se convierte en ocasiones en un suplicio debido a la cantidad de erratas que contienen algunos textos. Porque Roy Batty, el replicante al que daba vida Rutger Hauer en ‘Blade Runner’, habrá visto naves en llamas más allá de Orión y otras cosas que nadie creería, pero yo he visto un artículo que menciona, agárrense, a Joe Division. Y otro en el que se anuncia la gira de un tal ‘Robert’, cantante de Extremoduro. Mi teoría es que los periodistas no pueden estar tan desinformados como para cometer tales deslices, porque no hablamos precisamente de artistas desconocidos o minoritarios. Quizá son, simplemente, errores producto de una escritura apresurada. Pero que aparezcan publicados significa dos cosas: Que el autor ni siquiera ha releído su texto antes de enviarlo y que en la redacción del medio tampoco se han molestado en echarle un vistazo y lo colocan en la página (sea de papel o web) tal como llega, sin revisión alguna. Flaco favor le hacen al autor y a su medio. He visto llamar Kenzabito a Kenzaburo Oé. Y he visto mal escritos en un mismo párrafo los nombres de Scorsese y Pasolini en un artículo ¡sobre cinefilia! He visto escribir Susi Álvarez en lugar de Susi Sánchez (y eso que el motivo del reportaje era que le daban un premio), atribuir la novela «Libra» a un tal Tom Dilillo, he leído la frase “Ni siquiera a sacado” en un medio profesional, he visto llamar José Luis Iborra a Juan Luis Iborra (en una información sobre su candidatura a la Academia Valenciana del Audiovisual, nada menos), he visto la palabra “Fugimorato” en un titular y a alguien declarar que algo se había tratado “a la liguera”.

No son casos excepcionales. Podría seguir así durante horas. Si no se respeta ni los nombres ni la ortografía, qué se puede esperar del resto del contenido. Por no hablar de la pereza de los redactores a la hora de usar muletillas como la de subir y bajar la persiana cada vez que un espacio cultural abre o cierra, o la de ‘dibujar la estrategia’ siempre que se informa de un nuevo proyecto. El periodismo está mal remunerado y hay que cubrir muchos frentes (esto, en realidad, no es cierto: se cubren, sobre todo, los de quienes invierten en publicidad), pero la degradación de los contenidos no puede más que derivar en el desprestigio de los medios, que avanza a pasos agigantados.

Algo le está pasando al periodismo cultural. Si haces una búsqueda en la web de la revista Fotogramas de la frase «que no te puedes perder» aparecen más de 4.000 resultados. Ya sabemos qué tipo de artículos incluyen esa coletilla. ¿En qué momento escribir sobre cultura se convirtió en rellenar espacio sin que importe lo más mínimo la calidad del contenido? Sí, también todos sabemos la respuesta.

Así que, después de que me dieran más de un disgusto, echo de menos a los correctores. Ponían tanto celo en su trabajo que a veces se pasaban de frenada, pero era preferible a la desidia que parece imperar en la mayoría de redacciones actualmente. Porque si el periodista no se respeta a sí mismo, tampoco está respetando a su lector. Y es imposible cuidar el fondo si no se cuida la forma. Cada vez se leen más disparates en los medios, precisamente cuando es más fácil que nunca comprobar si un título, un nombre o una fecha son correctos. Pero es lo que hay.

Abr 30, 2024 | Música, Periodismo

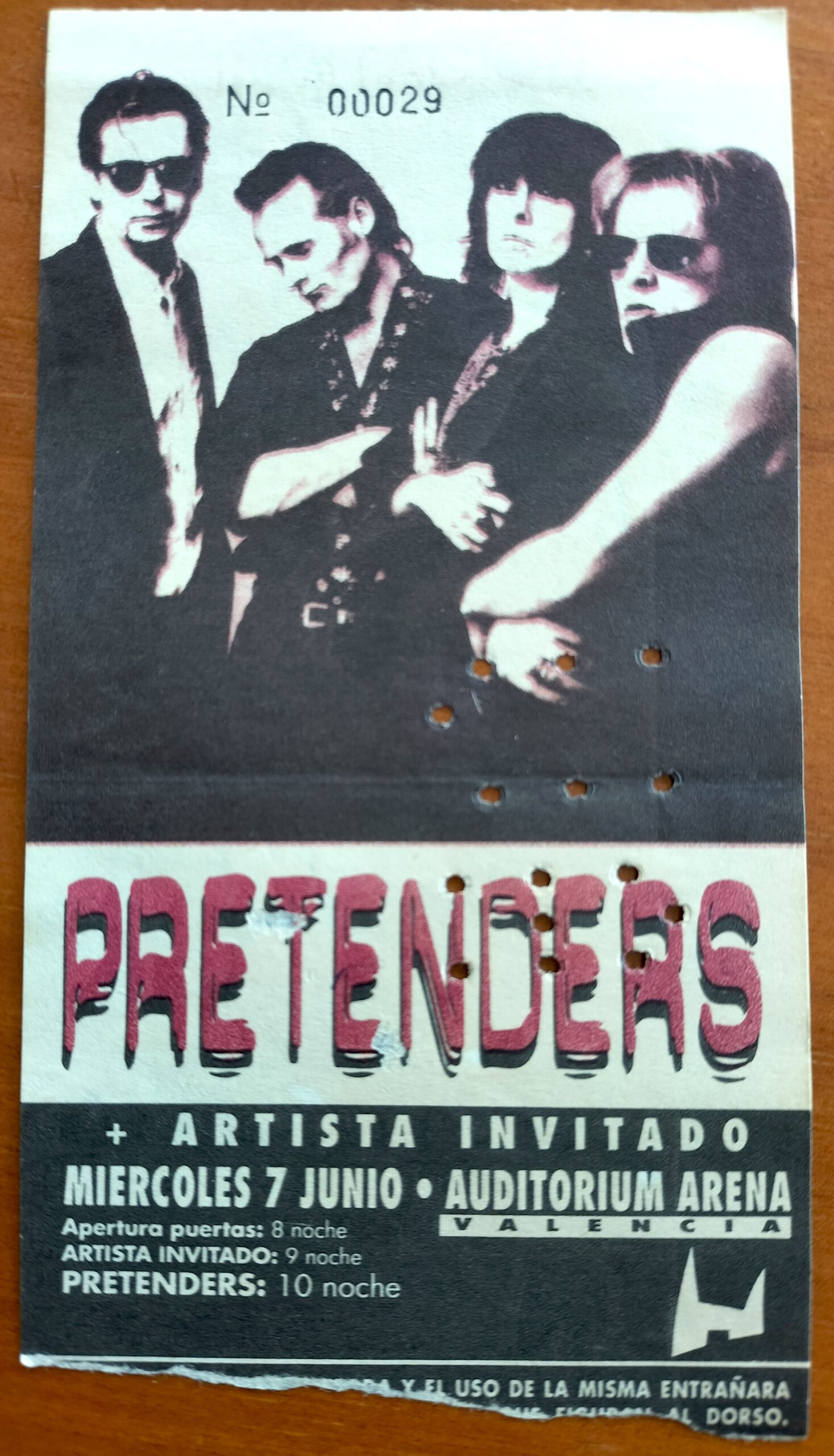

Siempre me han gustado The Pretenders. Seguramente no es el grupo favorito de nadie y se podría argumentar que en su trayectoria discográfica hay tantas de cal como de arena, pero es indiscutible que sus dos primeros álbumes, grabados por la formación original de la banda, andan muy cerca de la perfección. «Pretenders» (1979) y «Pretenders II» (1981) no solo están repletos de canciones excelentes, sino que descubrieron el talento compositivo de Chrissie Hynde, una americana que ya llevaba unos años en Londres buscándose la vida (empleada en la tienda de Malcolm McLaren, escribiendo reseñas musicales) y esperaba el momento adecuado para formar un grupo que fuera más allá de la urgencia punk que vio germinar a su alrededor para apostar por las melodías. ¡Y menudas melodías! «Kid», «Message of Love», «Talk of the Town», «Brass in Pocket»… Además, la imagen del grupo era una potente combinación entre la belleza andrógina de Chrissie y la chulería motera de James Honeyman-Scott (guitarra) y Pete Farndon (bajo). Al morir ambos en un breve lapso de tiempo por sobredosis de heroína, Pretenders sufrió un severo golpe, pero con la ayuda del fiel batería Martin Chambers, la tenaz vocalista reformó el cuarteto y siguió adelante, sobreponiéndose a la adversidad.

No sé si antes pasaron por alguna sala (creo que no), pero para mí, su primer concierto en España tuvo lugar en 1987, cuando se anunció el cartel completo de la gira «The Joshua Tree» de U2, que hacía parada en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid. Los irlandeses me importaban bien poco, pero los teloneros eran UB40, Big Audio Dynamite y Pretenders. Disfrutar por primera vez en directo de Chrissie y además ver el nuevo proyecto del exThe Clash Mick Jones eran alicientes más que suficientes para hacer el viaje. Y además pude verlos a ambos desde bastante cerca y sin agobios, porque tocaron a una hora temprana y los fans de bandas como U2 suelen ignorar a los teloneros. Recuerdo una experiencia similar viendo a Primal Scream antes de los Rolling Stones. En ambos casos, los seguidores del cabeza de cartel parecían desconocer por completo quiénes eran los que estaban tocando antes de sus ídolos. Mejor que mejor. Después, cuando Bono y los suyos salieron a ofrecer la homilía de rigor, me fui al punto más alto y lejano del recinto, desde donde producía auténtico miedo asistir al espectáculo, y no por el repertorio, no me sean malpensados, sino porque era bastante evidente que allí había bastante más gente de la que cabía.

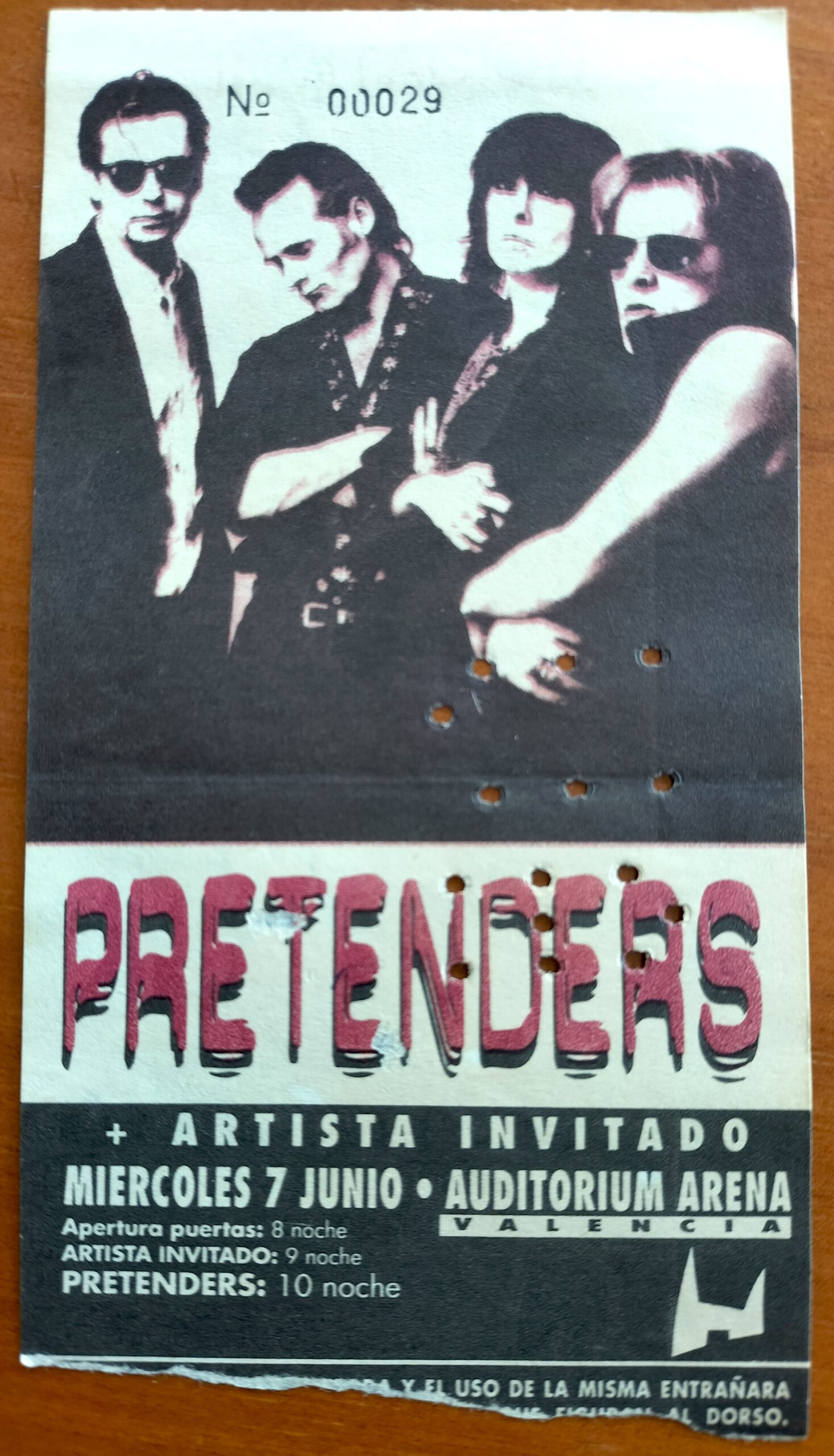

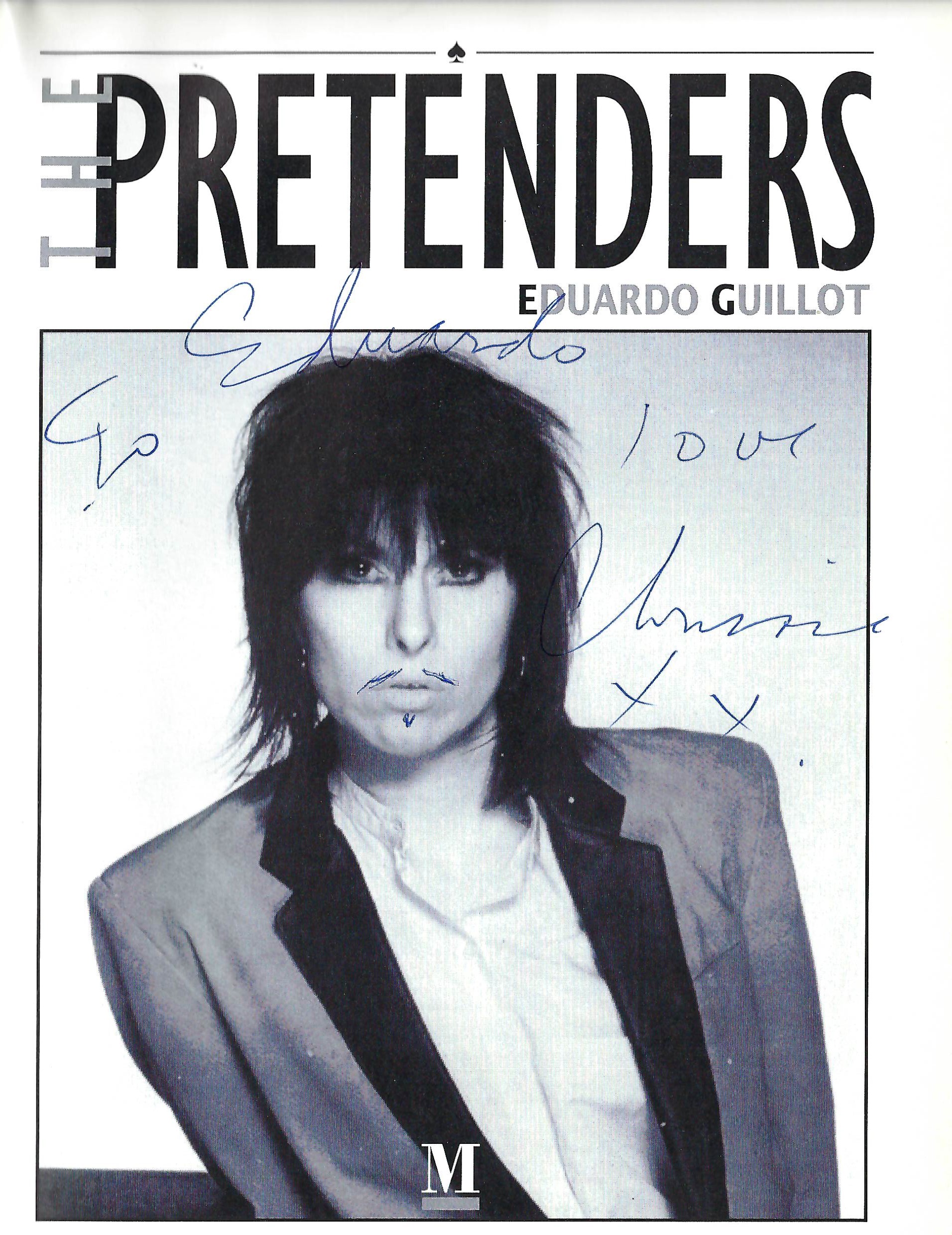

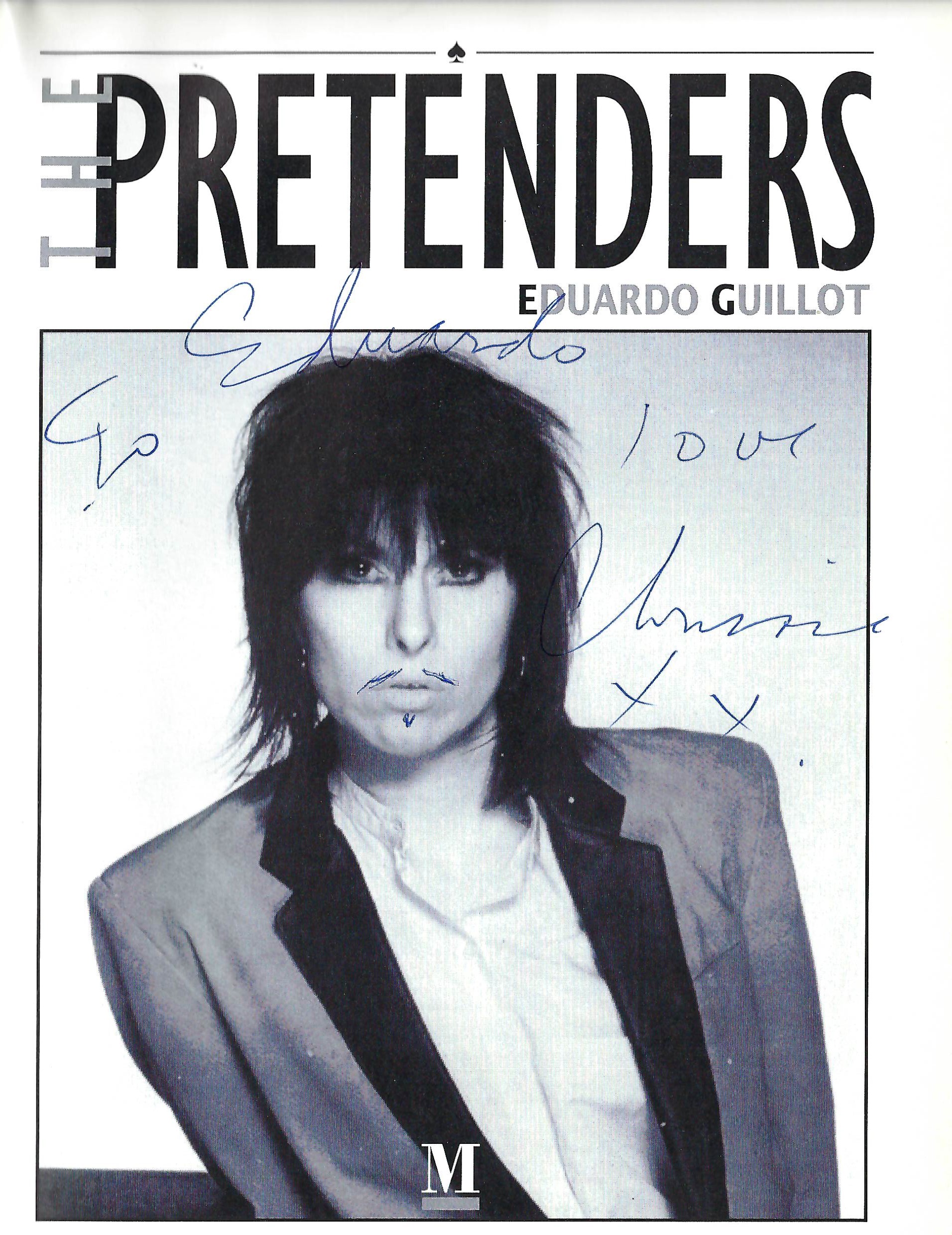

No sabía si volvería a tener la ocasión de ver a Pretenders en directo, pero en 1995 la gira del álbum «Last of the Independents» incluyó España. No solo eso, sino que hacía escala en València, y en un local cerrado, Arena Auditorium. Ese mismo año, por si no había quedado claro que era fan, yo había escrito un libro sobre el grupo en la colección de música de la editorial Midons. Solo Dios sabe cómo conseguí convencer a su director para que sacara aquella biografía, que desde luego no estaba destinada a convertirse en éxito de ventas y que tiene todas las carencias de la época, incluyendo una selección de canciones traducidas entre las que no hay ninguna de aquellos dos primeros discos… simplemente porque los vinilos no las incluían. Hoy, eso no hubiera sucedido gracias a internet. Entonces, ni mi inglés me permitía traducirlas de oído ni a la editorial pareció preocuparle tan clamorosa ausencia.

El caso es que, ya dedicado de manera profesional al periodismo, no iba a dejar pasar la ocasión de entrevistar a la Hynde. O eso creía yo. Porque cuando llamé a la filial de Warner en Madrid y hablé con su responsable de promoción, me dijo que Chrissie no iba a conceder entrevistas. Me pareció raro, porque era su primer gira de varias fechas por España, pero no me quedaba más remedio que aceptarlo.

Y llegó el día de la actuación. Conocía a los responsables de la sala, así que me presenté por la tarde en la parte trasera de Arena hasta llegar a la valla donde un vigilante que no esperaba visitas impedía el acceso a camerinos. Cuando me cortó el paso le dije que solo me hacía ilusión que Chrissie tuviera un ejemplar del libro. El segurata lo cogió, me dijo que le esperara y se marchó camino del backstage. Al rato, volvió a donde me encontraba.

—¿Vienes esta noche al concierto? —me preguntó.

—Sí, claro.

Para mi sorpresa, añadió:

—Dice la cantante que, cuando se termine, pases a saludarla.

Así que me fui de nuevo a casa con una sonrisa de oreja a oreja. Regresé a la sala, disfruté de un concierto estupendo y, cuando acabó, me presenté en camerinos. Como estaba previsto, me dejaron entrar y de inmediato me presentaron a Chrissie, que me invito a sentarme con ella en un sofá, me firmó otro ejemplar del libro y hasta corrigió la fecha de algún pie de foto errado. Manteníamos una conversación agradable de la que yo intentaba retener información, con la intención de publicar algo posteriormente, y como la charla era muy distendida, quise preguntarle por qué se había negado a ofrecer entrevistas en la gira. La cara le cambió completamente. Saltó como un resorte y llamó a gritos a su tour manager, que se presentó al instante.

—Repítele a él lo que me acabas de contar —me dijo.

Así lo hice. Estaba indignada.

—¿Cómo no voy a querer hacer entrevistas, si acabo de sacar un disco y estoy presentándolo en directo? ¿Quién te dijo eso? —preguntó.

Yo recordaba perfectamente el nombre de la responsable de promoción de Warner. De hecho, lo sigo recordando a día de hoy. Seguramente, decidió que no tenía ganas de gestionar una entrevista para un periodista de periferia, que ni siquiera iba a publicarla en un medio importante o de gran tirada y que además acataría sin rechistar lo que le dijeran, así que le cargó el muerto a la artista, alegando que se negaba a atender a los medios. Sin embargo, no les di el nombre, aunque sí les aclaré que había sido la compañía, sin especificar la persona.

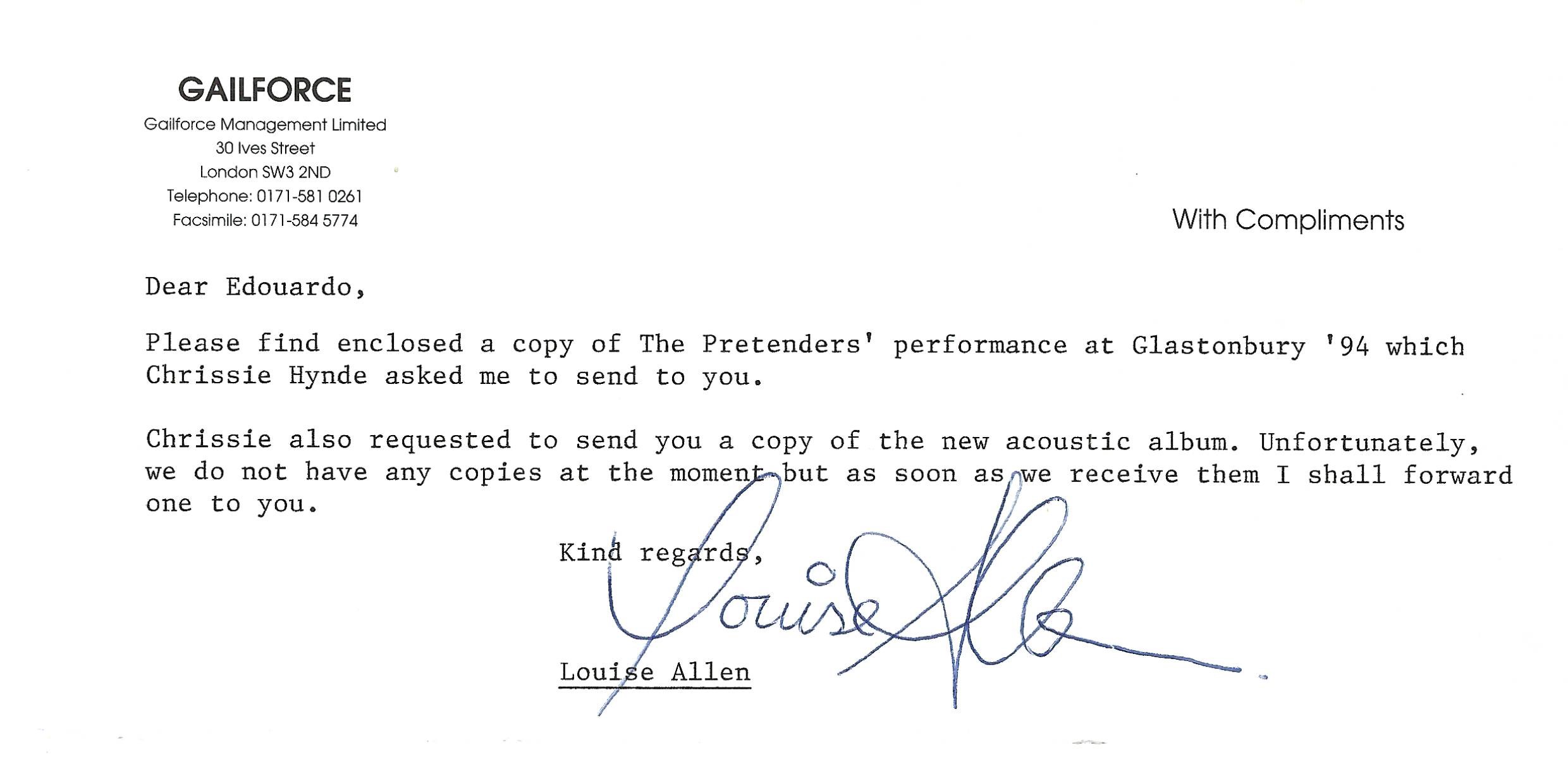

—¿A qué hora salimos mañana? —espetó Chrissie al manager. Cuando le informó, se dirigió a mí:

—¿Puedes estar en el hotel dos horas antes?

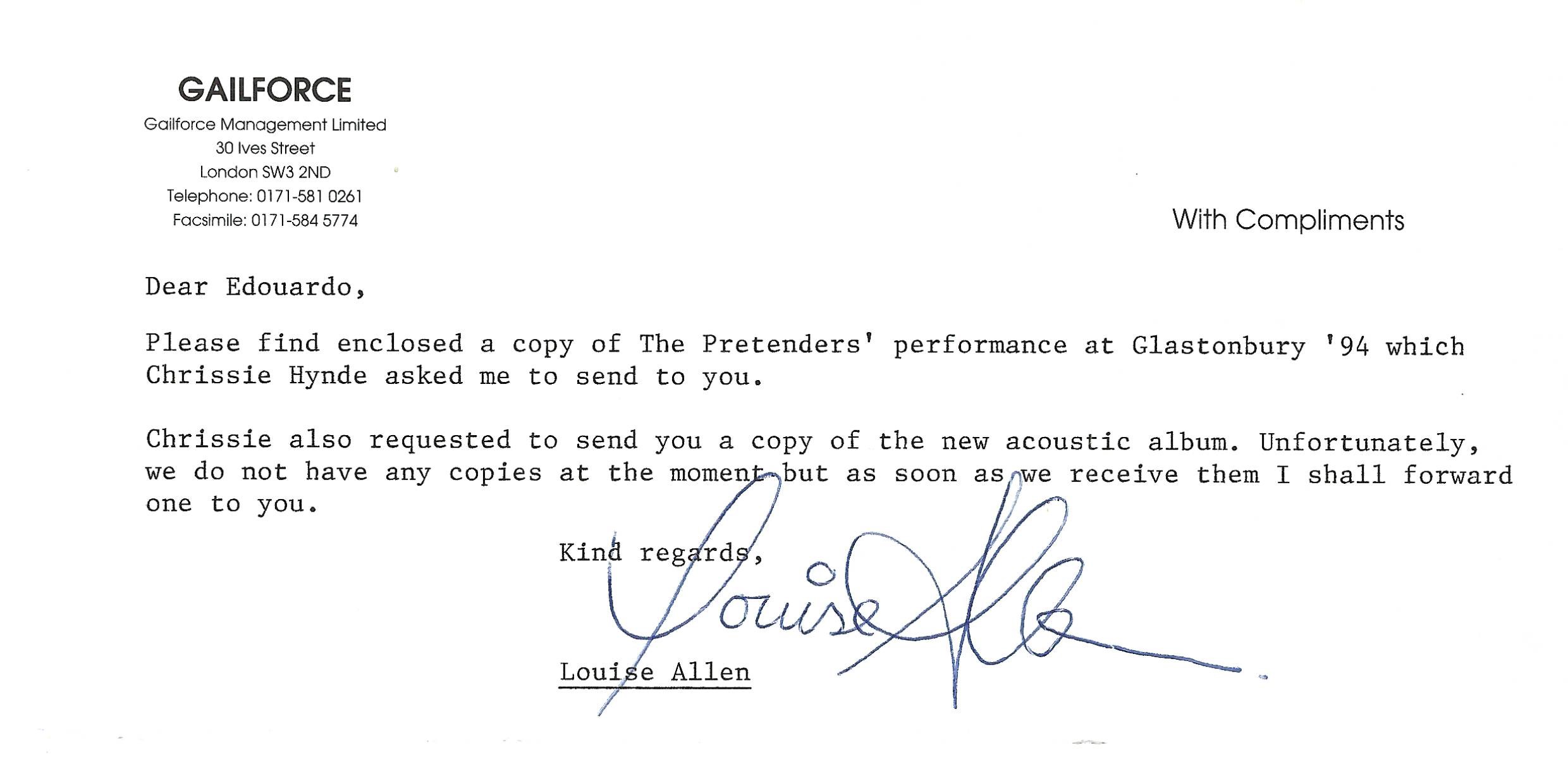

Obviamente, le dije que sí, y al día siguiente por la mañana, bien temprano, me planté en el Valencia Palace y le hice la entrevista, que finalmente publicaría el semanario El Temps. Hasta nos hicimos una foto para recordar el momento. No solo estuvo amable, sino que me pidió la dirección, y poco tiempo después, su agencia de management me envió por correo una casete con la grabación de su directo en el festival de Glastonbury. Todo un detalle.

Mediada la mañana, sonó mi teléfono.

—Hola, Eduardo —era la persona de promoción de Warner. —¿Qué ha pasado con Chrissie Hynde? Es que he recibido una llamada de Londres.

Le conté al detalle lo sucedido. Y aproveché para quedarme a gusto y decirle también que si hubiera hecho su trabajo no le habrían dado un toque de atención desde la sede inglesa de su compañía, que tenía bien merecido.

Cuatro años después, en 1999, Pretenders publicaban «¡Viva el amor!», un disco con título en castellano, producto de la relación de Chrissie Hynde con el escultor colombiano Lucho Brieva, que también le descubrió a Silvio Rodríguez (el LP incluía una versión de «Rabo de nube», una de sus canciones). Por entonces, yo era el coordinador de redacción en Efe Eme, una revista de alcance nacional, y en Warner se habían producido cambios. Como consecuencia, esta vez fui invitado a viajar para realizar la preceptiva entrevista. El hotel volvió a ser el Palace, en este caso en Madrid.

Dos cosas me sorprendieron cuando entré en la suite que ocupaba Chrissie. La primera, que se acordara de mí. Después de tanto tiempo, y teniendo en cuenta los constantes viajes promocionales que los artistas internacionales hacen por infinidad de países, donde se encuentran con centenares de periodistas con los que apenas comparten media hora, resultó halagador que recordara nuestro encuentro previo en València años atrás. Eran los tiempos en que las conversaciones tenían lugar en persona y en privado. Hoy día, las compañías de discos han dejado de pagar traslados a los periodistas y muchos encuentros se solventan mediante el zoom. Si el artista es muy famoso, y esto sucede a menudo en el terreno del cine, a veces ni siquiera es posible hacer la entrevista a solas. Hace ya tiempo que se hizo habitual un procedimiento denominado junket (llamar a las cosas en inglés les da glamour, aunque sean muy cutres), consistente en reunir a varios periodistas en torno a la figura de turno durante 20 minutos (a veces, menos), con lo que cada uno apenas puede hacer dos o tres preguntas. Con suerte, los compañeros son de otros países, y cada cual puede usar todas las respuestas obtenidas para confeccionar un artículo que, si se siguen las normas no escritas, debe publicarse en estilo indirecto, por aquello de que la mayoría de cuestiones no las hizo el firmante, pero cada uno actúa como considera oportuno. Y el propio junket, que en el fondo desprecia el trabajo periodístico y solo busca obtener promoción disfrazada de información, en ocasiones puede resultar también muy divertido. Recuerdo uno en Madrid con Alejandro Sanz, que aproveché para hacerle un par de preguntas incómodas. Al marcharse el cantante, el veterano periodista madrileño Santiago Alcanda tuvo la desfachatez de echarme en cara de manera airada «hacer ese tipo de preguntas a un artista español de su importancia». Al parecer, a las grandes figuras solo está permitido rendirles pleitesía. Perdón por la digresión.

La otra cosa que me sorprendió de Chrissie, que no había sucedido en València (o no me llamó la atención entonces), es que evitó el contacto físico conmigo. Me quedé con la mano tendida al entrar en la habitación y ella se hizo la sueca de manera consciente. Después, gente del sello discográfico me confirmaría que, efectivamente, no daba la mano a nadie por alguna extraña manía relacionada con los gérmenes y la higiene. Más allá de la anécdota, volvió a mostrarse encantadora y cercana. Se sirvió un café y antes de probar las pastas se aseguró de que la grabación no sería utilizada para ser emitida en la radio. Hablamos del nuevo disco, pero también de la fama, y en la charla apareció el nombre de Courtney Love. Le comenté que cuando entrevisté a la ya entonces viuda de Kurt Cobain fue la única vez en mi vida en que tuve que firmar un contrato previamente en el que me comprometía a no hacer ciertas preguntas, y Chrissie estalló en carcajadas. «Ella parece disfrutar de la fama, al menos más de lo que yo lo haría, pero creo que ha hecho de la vanidad un trofeo», comentó. Quizá algún día recupere aquel encuentro con Courtney, inédito online y publicado por On The Rocks, una revista ya desaparecida.

Aún habría una tercera entrevista con la líder de Pretenders, que volvió a ser acogida por las páginas de Efe Eme y después dupliqué parcialmente en La Cartelera, suplemento cultural del diario Levante. Sería en junio de 2003, aprovechando que nuevamente tenían disco reciente, titulado «Loose Screw», y que en breve actuarían en España como teloneros de la gira de The Rolling Stones. Esta vez, Warner no tuvo nada que ver con la gestión de la promoción, ya que el sello había despedido a Pretenders por no vender suficientes discos y la banda se había puesto en manos de diferentes compañías independientes dependiendo de cada país. Aquí, la elegida fue PIAS. Y el encuentro volvió a ser en Madrid. Seguía acordándose de mí, y bromeé diciéndole que, después de tantas entrevistas, poco me quedaba ya que preguntarle. Pero un nuevo LP siempre da motivos para la charla, y más si incluye hasta cuatro canciones con ritmo reggae, hecho inusual para el grupo. Así, hablamos de la introducción del género en el Londres de la new wave en que nacieron Pretenders; y de Don Letts, el DJ del Roxy, en gran medida responsable de que los punks asimilaran los sonidos jamaicanos y también el amigo que la llamó para comunicarle la muerte de Joe Strummer. Acabamos repasando al completo su trayectoria discográfica y nos despedimos, esta vez de manera definitiva, ya que el grupo fue espaciando cada vez más la publicación de discos y seguía vendiendo pocas copias, lo que dejó de hacer rentables sus visitas promocionales.

Todavía no sé si iré al concierto de Pretenders en Valencia en junio. Imagino que finalmente se impondrá la nostalgia. Sobre todo, porque puede ser la última vez. Chrissie se mantiene en forma a sus 72 años, que si bien es una edad en la que muchos músicos se siguen subiendo al escenario, también es lo suficientemente avanzada como pensar en la retirada. Así que no estará de más acercarse a verla de nuevo. Por si acaso. Eso sí, no intentaré entrar en camerinos, no sea que, esta vez, se haya olvidado de mí.

Abr 10, 2024 | Cine

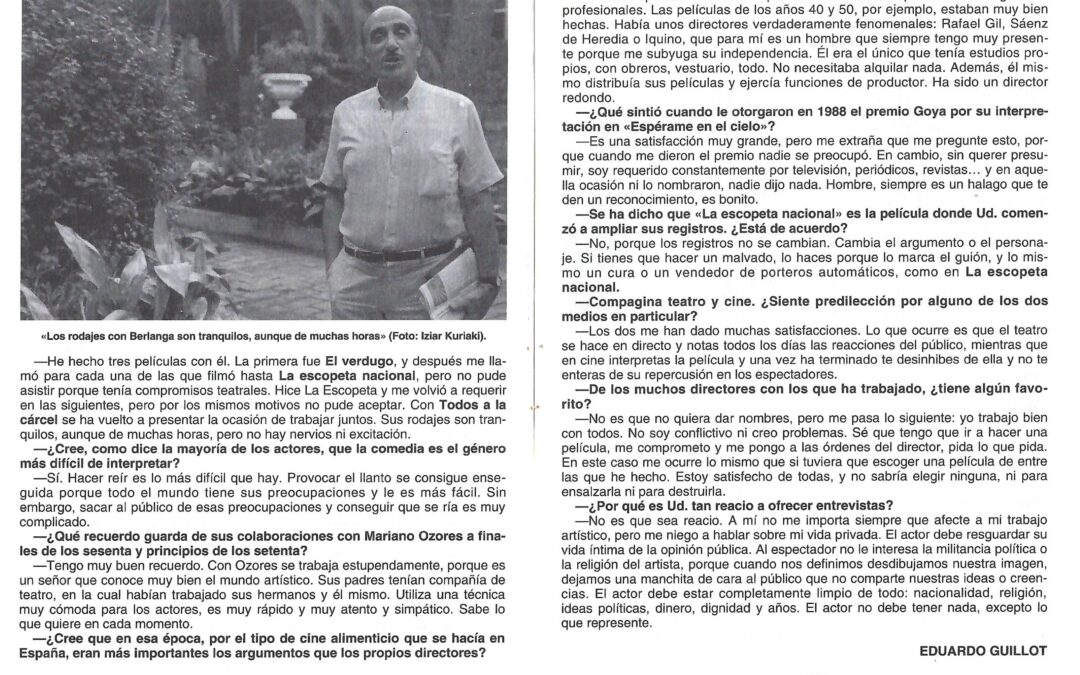

Entrevista publicada originalmente en Cartelera Turia, el 17 de enero de 1994, poco después del estreno de Todos a la cárcel. No fue fácil conseguir que Saza la concediera, pero finalmente aceptó. Y demostró ser todo un caballero.

José Sazatornil, «Saza», es uno de esos actores de carácter imprescindibles en el cine español. Este año cumple cuatro décadas ante las cámaras, un periodo en el que ha trabajado con la mayor parte de profesionales del país y ha aprendido que en su labor la discreción es buena consejera. Por eso concede pocas entrevistas, y se muestra prudentemente diplomático en todas sus contestaciones. Sempiterno cura de posguerra, mando subalterno del movimiento o taimado industrial catalán, Saza sabe quedar bien con todo el mundo.

Usted empezó en el teatro. ¿Cómo se produjo su paso al cine?

Estaba trabajando en Barcelona y el Sr. Ignacio F. Iquino me ofreció hacer mi primera película, que fue Fantasía española. No la dirigió él, sino Javier Setó, uno de los muchos que contrataba. Después colabore en un film dirigido por él, El golfo que vio una estrella, y en otro de la misma empresa, Los gamberros, dirigido por Juan Lladó. A partir de ahí me firmó un contrato de dos años.

¿Le ha sido beneficioso o perjudicial incorporar personajes claramente estereotipados?

No me ha perjudicado nunca. He hecho los personajes que me ofrecían y me gustaban, pero nunca he sido de los que rechazan papeles. Estoy contento de lo que he interpretado porque tenía que hacerlo. Es el destino.

Hace poco ha rodado Todos a la cárcel, con Berlanga. ¿Cómo son sus relaciones?

He hecho tres películas con él. La primera fue El verdugo, y después me llamó para cada una de las que filmó, pero no pude aceptar porque tenía compromisos teatrales, hasta La escopeta nacional. Me volvió a requerir en las siguientes, pero por los mismos motivos no puede aceptar. Con Todos a la cárcel se ha vuelto a presentar la ocasión de trabajar juntos. Sus rodajes son tranquilos, aunque de muchas horas, pero no hay nervios o excitación.

¿Cree, como dice la mayoría de actores, que la comedia es el género más difícil de interpretar?

Sí, Hacer reír es lo más difícil que hay. Provocar el llanto se consigue enseguida, porque todo el mundo tiene sus preocupaciones y le es más fácil. Sin embargo, sacar al público de esas preocupaciones y conseguir que se ría es muy complicado.

¿Qué recuerdo guarda de sus colaboraciones con Mariano Ozores a finales de los sesenta y principios de los setenta?

Tengo muy buen recuerdo. Con Ozores se trabaja estupendamente, porque es un señor que conoce muy bien el mundo artístico. Sus padres tenían compañía de teatro, en la cual habían trabajado sus hermanos y él mismo. Utiliza una técnica muy cómoda para los actores, es muy rápido y muy atento y simpático. Sabe lo que quiere en cada momento.

¿Cree que en esa época, por el tipo de cine alimenticio que se hacía en España, eran más importantes los argumentos que los propios directores?

Yo creo que los directores españoles de todas las épocas han sido grandes profesionales. Las películas de los años 40 y 50, por ejemplo, estaban muy bien hechas. Había unos directores verdaderamente fenomenales: Rafael Gil, Sáenz de Heredia o Iquino, que para mí es un hombre que siempre tengo muy presente, porque me subyuga su independencia. Él era el único que tenía estudios propios, con obreros, vestuario, todo. No necesitaba alquilar nada. Además, él mismo distribuía sus películas y ejercía funciones de productor. Ha sido un director redondo.

¿Qué sintió cuando le otorgaron en 1988 el premio Goya por su interpretación en Espérame en el cielo?

Es una satisfacción muy grande, pero me extraña que me pregunte esto, porque cuando me dieron el premio nadie se preocupó. En cambio, sin querer presumir, soy requerido constantemente por televisión, periódicos, revistas… Y en aquella ocasión ni lo nombraron, nadie dijo nada. Hombre, siempre es un halago que te den un reconocimiento, es bonito.

Se ha dicho que La escopeta nacional es la película donde usted comenzó a ampliar sus registros. ¿Está de acuerdo?

No, porque los registros no se cambian. Cambia el argumento o el personaje. Si tienes que hacer un malvado, lo haces porque lo marca el guion, y lo mismo un cura o un vendedor de porteros automáticos, como en La escopeta nacional.

Compagina teatro y cine. ¿Siente predilección por alguno de los dos medios en particular?

Los dos me han dado muchas satisfacciones. Lo que ocurre es que el teatro se hace en directo y notas todos los días las reacciones del público, mientras que en cine interpretas la película y una vez ha terminado te desinhibes de ella y no te enteras de su repercusión en los espectadores.

De los muchos directores con los que ha trabajado, ¿tiene algún favorito?

No es que no quiera dar nombres, pero me pasa lo siguiente: yo trabajo bien con todos. No soy conflictivo ni creo problemas. Sé que tengo que ir a hacer una película, me comprometo y me pongo a las órdenes del director, pida lo que pida. En este caso me ocurre lo mismo que si tuviera que elegir una película de entre las que he hecho. Estoy satisfecho de todas, y no sabría elegir ninguna, ni para ensalzarla ni para destruirla.

¿Por qué es usted tan reacio a ofrecer entrevistas?

No es que sea reacio. A mí no me importa, siempre que afecte a mi trabajo artístico, pero me niego a hablar de mi vida privada. El actor debe resguardar su vida íntima de la opinión pública. Al espectador no le interesa la militancia política o la religión del artista, porque cuando nos definimos desdibujamos nuestra imagen, dejamos una manchita de cara al público que no comparte nuestras ideas o creencias. El actor debe estar completamente limpio de todo: nacionalidad, religión, ideas políticas, dinero, dignidad y años. El actor no debe tener nada, excepto lo que represente.

Abr 4, 2024 | Libros, Música

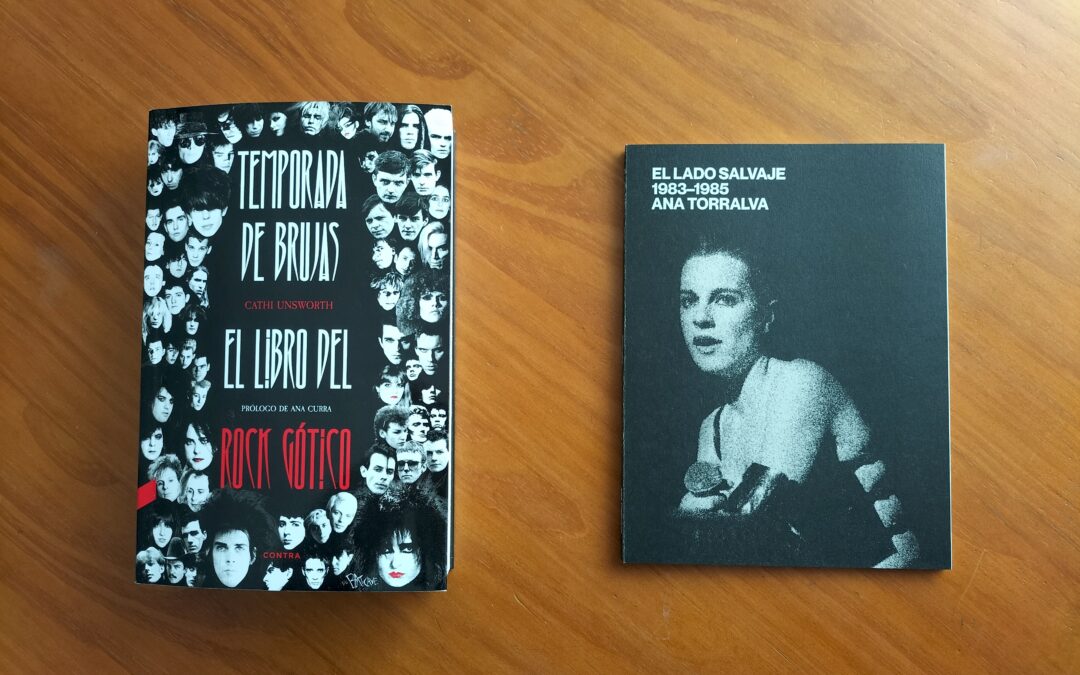

En 2023 aparecieron en el ámbito editorial anglosajón dos voluminosos y documentados libros sobre la escena del rock gótico. Por un lado, en marzo, The Art of Darkness. The History of Goth, del periodista y músico John Robb. Por otro, en mayo, Season of the Witch: The Book of Goth, de la escritora y antigua periodista musical Cati Unsworth, que hacía un guiño a la canción homónima de Donovan en el título. Es el que la editorial Contra ha elegido poner en el mercado español, traducido como Temporada de brujas. El libro del rock gótico y con el añadido de un prólogo de Ana Curra (¿quién si no?).

La lectura del libro ha sido como viajar en el tiempo. Aunque fue una gran influencia en mi educación musical, por edad llegué tarde al punk, así que, durante mi adolescencia, cuando empecé a interesarme por las subculturas juveniles, me pilló de lleno lo que entonces, aquí, se llamó música siniestra (lo del gótico llegaría mucho después). Lógico, si estabas en esa fase en que te gustaba el cine de terror y descubrías los libros de Poe y Lovecraft. Tampoco se hablaba de postpunk, sino de afterpunk. Antes de conseguir la chupa de cuero (entonces no era fácil, te la tenía que traer alguien que viajara a Londres), salía de noche calzando unos boogies y con un largo guardapolvos negro, así como con la preceptiva camiseta de Bauhaus o Siouxsie, a quien literalmente adoraba: llegué a perder la cuenta de cuántas tuve con su imagen. También compraba sus discos en una tienda de un centro comercial donde tenía que soportar estoicamente que el vendedor considerara a los primeros unos fantoches y a la segunda, una «maruja» (sic).

The Cure, The Lords of the New Church, Magazine, Virgin Prunes o el Nick Cave en tránsito de Birthday Party a la primera encarnación de los Bad Seeds eran otros de los grupos que formaban parte de una dieta sonora que resultaba irresistible: era muy fácil caer bajo el hechizo de canciones mayúsculas como Spellbound, Bela Lugosi’s Dead, A Forest, Shot By Both Sides, Russian Roulette o Baby Turns Blue. Sobre todo, porque la alternativa eran cosas como The Smiths.

Corrían los ochenta, en pleno apogeo de aquello que se dio en llamar tribus urbanas, y nos mezclábamos todos más o menos sin problemas en garitos como Gasolinera o Planta Baja. Prueba de ello es que yo solía juntarme con la gente de Scooters, un grupo mod, como su nombre permite deducir. Recuerdo que fuimos alguna vez a las famosas concentraciones que se hacían en Lloret de Mar y cómo algunos torcían el gesto al ver la camiseta de Siouxsie. Por mi parte, también me reía a gusto contemplando a alguno de ellos luciendo jersey de cuello de cisne en pleno verano. Había que marcar territorio, pero durante el día no se producían hostilidades. Otra cosa era cuando llegaba la noche. Los bares de algunas calles bajaban la persiana en cuanto detectaban que los rockers hacían acto de presencia con la intención de protagonizar su propia versión de Quadrophenia, y las sillas de las terrazas no tardaban en volar por los aires. Escaramuzas que casi nunca llegaban a mayores, en todo caso.

De batallitas está lleno también Temporada de brujas, claro. A Cathi Unsworth, que se sigue definiendo como gótica hoy en día, se le nota la trayectoria como novelista y la voluntad de contextualizar. Tanto, que a veces el libro se hace un tanto farragoso, probablemente porque ni la traducción ni las 400 notas a pie de página ayudan. Así, el lector no solo se encuentra con la vida y milagros de las bandas del género, sino que además adquiere conocimientos sobre el medievo en la ciudad de Leeds, el comercio marítimo en el Liverpool del siglo XVIII, la historia de la prensa sensacionalista, la tragedia del estadio de Heysel o el impacto social del sida en Inglaterra. Y ya lo dice el refrán, el saber no ocupa lugar, pero el alud de información llega a ser excesivo, sobre todo en lo que se refiere al empeño de Unsworth en presentar la escena del rock gótico como una reacción musical contra el gobierno de Margaret Thatcher. Probablemente lo fue en cierta medida, pero no menos que la del heavy metal (recordemos que fueron Iron Maiden los que ‘acuchillaron’ a la Primera Ministra en la portada de Sanctuary) o la del entorno del sello 2Tone (el single Stand Down Margaret, de The Beat, por ejemplo). El enemigo era común para todos.

Se agradece, en todo caso, ese esfuerzo de contextualización, que convierte el libro en un tomo muy didáctico, repleto de referencias, una voluminosa enciclopedia que no se deja por nombrar ni al tipo que tocó la batería durante un fin de semana en UK Decay (por momentos, los párrafos son auténticos árboles genealógicos) y que, en consecuencia, puede agotar hasta al lector más paciente. Porque, estaremos de acuerdo, nadie se lee una enciclopedia. Al menos, fue mi caso, ya que me quedó la sensación de estar ante un libro de consulta antes que frente a un relato fluido. Y la lectura resulta extenuante. El problema es meramente acumulativo, pero está ahí. Y la función de consulta queda dificultada debido a la ausencia de un índice onomástico, que hubiera resultado muy útil.

Unsworth no se ahorra nada. Ni añadir al final de cada capítulo padrinos y madrinas siniestros (de Percy y Mary Shelley a Jim Morrison, pasando por Johnny Cash, Maria Callas, Jacques Brel, Link Wray o Tura Satana), ni un nutrido apéndice con centenares de recomendaciones de libros y películas. Le apasiona el asunto y lo deja patente, desde luego. Solo le falta haber añadido un listado de obras pictóricas que influyeron en la estética de las bandas.

El libro también pone de manifiesto que, como la mayoría de escenas musicales, la gótica tiene unos límites muy elásticos, especialmente para Unsworth, que amplía los márgenes hasta el punto de incluir psychobilly, no wave o synth-pop en su mapeo sonoro. Están Suicide, Soft Cell o Echo & The Bunnymen, pero no Alien Sex Fiend o Fields of the Nephilim. Si australianos (The Birthday Party), estadounidenses (The Cramps) o alemanes (Einstürzende Neubauten) se pasan por Inglaterra, los mete en el saco. Pero si se quedan en casa (X-Mal Deutschland, Christian Death, Wall of Voodoo), no merecen mención. Por cercanía con otras bandas, nos enteramos de las andanzas de los escasamente (¿nada?) góticos Dr. & The Medics o Zodiac Mindwarp & The Love Reaction, pero ni rastro de Danse Society, The Lords of the New Church, The Psychedelic Furs, Red Lorry Yellow Lorry o Flesh for Lulu, todos ellos con conexiones claras con el sonido siniestro. Es evidente que cada cual haría su lista particular, pero algunas de las decisiones sorprenden, como la minúscula presencia de The Mission, por mucho que fuera una banda derivativa.

Abarcando un arco temporal muy similar (si no idéntico) y coincidiendo en muchos de los grupos que aborda en el texto, me quedo antes con Postpunk, de Simon Reynolds. Su análisis de la época me parece más interesante y sUna excelente manera de recordarlos.o, cosas como The Smiths.os de los grupos que aborda, me quedo antes con Postpunk, de Simon ólido que el de Unsworth, básicamente porque, sin olvidar el marco sociopolítico, profundiza mejor en cuestiones musicales.

En lo que respecta a España, que obviamente no aparece en el libro, el grupo siniestro por excelencia fue Parálisis Permanente, tanto por su éxito como por el gancho de sus singles, con la mítica Autosuficiencia en cabeza. La trágica muerte de Eduardo Benavente, su joven cantante, acabó de consolidar el mito, pero bandas como Décima Víctima, Alphaville, Agrimensor K, Carmina Burana, Monaguillosh o los primeros Gabinete Caligari dejaron un puñado de canciones para la historia. También los barceloneses Desechables, aunque lo suyo era más heterodoxo, igualmente heredero del punk, pero también del rockabilly más cavernoso (el psychobilly se abría camino) y, en particular de The Stooges y The Cramps (otro grupo que, vaya por Dios, tampoco le gustaba al de la tienda de discos).

Desechables eran otra cosa. En la Valencia que quería (y apenas podía) ser moderna, había cierta fascinación por Alaska y una movida madrileña que, en muchos casos, estaba protagonizada por hijos de familia bien que parecían dedicarse a la música y el artisteo porque no tenían mejor cosa que hacer para entretenerse. Desechables, en cambio, aparecían como un trío lumpen que transmitía sensación real de peligro. Causó menos shock porque eran menos populares, pero la muerte de Miguel, su guitarrista, fue carne de página de sucesos: asesinado de un tiro por un joyero de Vilafranca del Penedés cuando entró en su establecimiento con intención de atracarlo armado de una pistola de juguete.

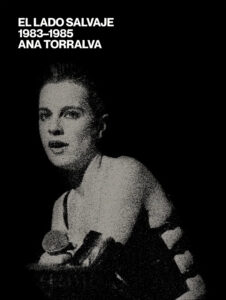

En su breve trayectoria, el trío original destacó por la imponente presencia escénica de su cantante, Tere. A la mayoría de la gente le gustaba Ana. A mí también, pero me gustaba aún más Tere. Frente al sadomaso entre tinieblas de Curra en El acto, que tenía toda la pinta de ser impostado, la Desechable lucía desafiante, con los ojos vendados y los pechos al descubierto en Buen ser-vicio. Una foto histórica disparada por Ana Torralva.

No fue la única que le hizo. Coincidiendo con la aparición de Temporada de brujas se ha publicado también El lado salvaje 1983-1985, un libro de la editorial Ojos de Buey, «dedicada a la divulgación de fotografía documental realizada en España en los últimos 50 años», según la definen sus responsables. Frente a las casi 600 páginas de Unsworth, este es un pequeño y modesto volumen, editado con mucho esmero, que recoge parte del material de Ana Torralva en torno a Desechables. La fotógrafa es la hermana de Esteban Torralva, que fue manager del grupo, y tuvo el privilegio de acompañarlos durante un tiempo en el que captó en todo su esplendor estético la belleza y juventud de una formación marcada por la mala suerte. La propia Ana es también la autora de unos breves textos que ponen en contexto las imágenes, pero son sobre todo las fotografías, todas en blanco y negro, las que atestiguan el brutal potencial que tenía Desechables. La selección incluye instantáneas de varios conciertos, de backstage (un par de ellas, precisamente con Ana Curra y Tere juntas en los camerinos del Rock-Ola) y otras pertenecientes a la sesiones para las portadas de los discos Golpe tras golpe y Buen ser-vicio. Una excelente manera de recordarlos.